Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr

de Ari Aster. 2019. U.S.A/Suède. 2h27. Avec Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Julia Ragnarsson, Anna Åström.

Sortie salles France: 31 Juillet 2019 (Int - 12 ans avec avertissement)

FILMOGRAPHIE: Ari Aster est un réalisateur, acteur et scénariste américain. Hérédité est sa première réalisation. 2018: Hérédité. 2019: Midsommar.

Sortir de la projo d'un film aussi singulier que Midsommar et tenter de relater sur papier ses chaudes impressions relève d'une ardue gageure tant le second long du surdoué Ari Aster m'a laissé en état de choc, de stupeur, de perplexité, de doute, de fascination, d'irritation, de désorientation, de malaise indicible. Un peu, beaucoup sonné, secoué, désarmé, amer, transi de fatigue morale, de par son aura anxiogène davantage dépressive, Midsommar demeure une expérience hallucinogène autour des rites d'une communauté païenne en harmonie/alchimie avec la nature et le sacrifice humain. Car à partir d'un pitch prévisible au schéma somme toute classique (durant leur villégiature, une bande de jeunes joue les anthropologues au sein d'une communauté hippie avant d'y être séquestrés, quand bien même la jeune fille qui les accompagne se remet difficilement de la mort de ses parents), Ari Aster plante lentement son décorum pour nous offrir une vraie proposition horrifique comme on en déniche rarement au sein du paysage cinématographique. Si bien qu'à travers son parti-pris fraîchement documenté, ce dernier s'efforce de capter, saisir, manipuler nos sens et nos émotions sous l'impulsion d'une pléthore d'images féeriques en contradiction avec les véritables agissements de sa communauté hérétique. Tant et si bien que son atmosphère malsaine, sous-jacente dans un premier temps, nous effleure subtilement les pores du visage afin de mieux nous ébranler ensuite vers sa progressive descente aux enfers dénuée de concession (et donc de happy-end).

Autant donc avertir fissa les amateurs non initiés, Midsommar divisera et déconcertera à coup une partie du public peu habité à ce genre d'expérience à la fois radicale et difficile d'accès, même certains d'entre eux connaissent sur le bout des ongles le chef-d'oeuvre British de Robin Hardy, The Wicker Man auquel le film s'inspire sans JAMAIS le remaker ! (je tiens à le surligner). Ainsi donc, en opposant les visions chocs de certaines scènes sanglantes ou autrement violentes parmi la présence limpide d'une communauté familiale accueillant ses hôtes avec un flegme paisible, Midsommar imprime un tel réalisme à l'écran naturaliste qu'il incommode le spectateur partagé entre l'interrogation, l'inexpliqué, le non-sens, la perplexité. Sa structure narrative cheminant autour des faits et gestes indécis de la vulnérable Dani en plein deuil parental, et donc facilement influençable (mais aussi terriblement expressive dans son malaise interne !) pour se laisser voguer par cette communauté séculaire sous l'impulsion de drogues psychédéliques. Ari Aster jouant notamment à merveille avec la distorsion d'images qu'il manipule à sa guise tel un alchimiste de l'apocalypse afin de confronter le spectateur à une angoisse aussi bien cérébrale que viscérale, à l'instar d'un bad trip que l'on ne parvient pas à extraire de soi. Son climat florissant faussement tranquille ne cessant de nous titiller la curiosité avec une amertume davantage craintive. Si bien que plus l'intrigue fétide progresse, plus le danger se fera plus explicite à coup d'échanges de regards, de cris et de silence communément complices, et ce avant de nous commotionner avec une ultime représentation emphatique nous distillant des émotions bipolaires.

Cintré, incongru, primitif et dérangé alors que son climat solaire de douce sérénité festoie autour de sourires frétillants, entre chants communautaires et danses païennes, Midsommar n'a comme ultime ambition que de distiller un malaise tangible auprès de l'appréhension du spectateur immergé dans un cauchemar onirique d'une rigueur naturaliste, eu égard de l'emprise sectaire jouant la fraternité avec un terrifiant aplomb commun. Que l'on adhère ou que l'on rejette cette proposition horrifique venue d'ailleurs, Midsommar laisse dans une partie de notre encéphale une moisson d'images chocs sublimement mises en scène, notamment de par son souci du détail rituel opéré en toute tranquillité au sein d'un Eden démonial. A revoir d'urgence pour en saisir toute sa substance faisandée !

Pour public averti si bien qu'il faut y être pleinement préparé afin d'apprécier à sa juste valeur l'expérience.

*Bruno

vendredi 4 octobre 2019

jeudi 3 octobre 2019

La rose pourpre du Caire. César du Meilleur Film Etranger, 1986.

Photo empruntée sur Google, appartenant au site ekladata.com

"The Purple Rose of Cairo" de Woody Allen. 1985. U.S.A. 1h22. Avec Mia Farrow, Jeff Daniels,

Danny Aiello, Dianne Wiest, Van Johnson, Zoe Caldwell, John Wood.

Sortie salles France: 29 Mai 1985. U.S: 1er Mars 1985.

FILMO: Woody Allen est un réalisateur américain, scénariste, acteur et humoriste américain, né le 1er décembre 1935 à New York.

“Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout.”

Qui n'a jamais rêvé un jour rencontrer en chair et en os sa star préférée du cinéma ? Mieux encore, et soyons donc plus fous ! Qui n'a jamais fantasmé pénétrer à l'intérieur de son film attitré ? Chef-d'oeuvre de féerie, d'humour et de romance jusqu'à plus soif, la Rose pourpre du Caire exauce nos souhaits les plus saugrenus à travers la chimère de la pellicule que Woody Allen met en exergue avec un sens onirique inusité ! Tant et si bien que certaines séquences hallucinées (les protagonistes du métrage en noir et blanc s'adressant au public et vice-versa, l'acteur principal s'extirpant de son film pour s'en aller rejoindre sa plus grande fan confinée dans la salle, quand bien même un peu plus tard cette dernière pénétrera à son tour en interne de la fiction) font peut-être partis des plus belles anthologies vécues sur une toile. Truffé d'invention, de drôlerie, de lyrisme, mais aussi entrecoupé de cruauté (si je me réfère surtout à sa radicale conclusion - pourtant censée - risquant d'en décevoir ou déprimer plus d'un !), la Rose pourpre du Caire donne le vertige, nous euphorise les sens sous l'impulsion de situations, quiproquos et revirements constamment imprévisibles. Si bien que sous couvert d'une romcom traitée durant l'obscure période de la crise de 29, Woody Allen nous prône une déclaration d'amour au cinéma à travers le regard ingénu d'une spectatrice avide de romance, de rêve et d'évasion, faute de sa condition d'exclusion. Car souffre-douleur tributaire de sa terne existence eu égard des maltraitances et de l'indifférence de son époux abusif, Cecilia, serveuse de bar empotée noyée dans ses pensées, s'immerge après le taf dans la chimère de son film favori afin d'oublier sa lamentable solitude.

Irradiant l'écran de sa chétive présence filiforme, Mia Farrow nous ensorcelle d'émotions à travers l'intensité de son regard d'enfant si bien que son âme semble s'extraire de son enveloppe (factice) d'actrice. Un personnage malingre trop vulnérable car plein de fragilité, de timidité, de doute et d'angoisse de par sa frêle tentative de survivre, d'oser se faire une place dans une société draconienne livrée au chômage, au sexisme, à l'égoïsme, l'austérité et le machisme. Mais au-delà de sa puissante réflexion sur notre rapport (si) intime avec la fiction ainsi que le pouvoir et la magie du cinéma égratignant au terme la naïveté des spectateurs les plus influençables, La Rose Pourpre du Caire inonde l'écran de gags cocasses où le merveilleux, la poésie, l'enchantement et la tendresse s'y chevauchent afin de nous imprimer l'une des plus incroyables romance vues sur l'écran. Si bien qu'en guise de persuasion et de cerise sur le gâteau, je ne peux oublier de saluer l'interprétation (binaire) de Jeff Daniels en acteur explorateur habité par la fougue amoureuse auprès de sa plus fidèle fan. Là aussi, à travers son regard exaltant plein d'innocence, de fantaisie, de gentille maladresse et de tendresse, Woody Allen nous scande un magnifique portrait d'aventurier franc-tireur de par sa soif de goûter à la véritable existence en s'extirpant du métrage de carton pâte ! Et ce avant de nous ramener à la brutalité de la réalité auprès du véritable acteur l'ayant ainsi conçu. J'ai nommé Gil Shepherd, dandy rupin finalement insidieux quant à sa crainte grandissante de voir sa carrière sombrer dans la négligence et la faillite.

“Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie.”

Courez donc (re)voir La Rose pourpre du Caire et pleurez à jamais dans les bras de la mélancolique et douce rêveuse Cecilia. L'un des personnages les plus élégiaques, attendrissants et bouleversants vus sur un écran de cinéma au point d'y révéler Mia Farrow emblème de l'amour...

P.S: Pour l'anecdote subsidiaire, il s'agit du film préféré de Woody Allen.

*Bruno

2èx

Box Office France: 1 842 700 Entrées

Récompenses:

1985 : BAFTA du meilleur film et du meilleur scénario.

1985 : NYFCC Award du meilleur scénario.

1985 : Prix Léon Moussinac.

1986 : César du meilleur film étranger.

1986 : Bodil du meilleur film non européen.

1986 : BSFC Award du meilleur scénario.

1986 : Prix FIPRESCI du Festival de Cannes

1987 : Prix Mainichi du meilleur film en langue étrangère.

mardi 1 octobre 2019

Killer Klowns from outer space / Les Clowns tueurs venus d'ailleurs

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

"Killer Klowns from outer space" de Stephen Chiodo. 1988. U.S.A. 1h28. Avec Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon, Michael Siegel.

Sortie salles U.S: 27 Mai 1988. France (uniquement en video): Mars 1991

FILMOGRAPHIE: Stephen Chiodo est un réalisateur, producteur, scénariste, acteur américain, né le 2 Mars 1954 dans le Bronx à New York, USA. 1988: Les clowns tueurs venus d'ailleurs.

Film culte s'il en est dans un format de série B bricolée, Killer klowns from outer space demeure à ce jour l'unique réalisation de Stephen Chiodo (épaulé de ses 2 frères en charge de scénariste et de producteur). Et on peut vraiment déplorer qu'il n'ait pas percé dans le genre horrifique tant ce dernier, jamais avare d'idées vrillées, nous livre un jeu de massacre aussi fun que débridé. Car à partir d'une intrigue linéaire exploitant une énième invasion extra-terrestre (symptomatique des années 50 !), Killer klowns from outer space joue la singularité des tartes à la crème et des numéros de prestidigitateurs que d'inquiétants clowns tuméfiés exercent contre une population rurale en proie à la stupeur et l'incompréhension. Ainsi, à travers leur volumineuse apparence volontiers grotesque et décalée, ces derniers provoquent autant la fascination qu'un sensible malaise à travers leurs exubérances sournoises de se gausser de leurs victimes sans une once de clémence ou de remord. Qui plus est renforcé d'un rictus diablotin avec leur large dentition démanchée et leur gros nez rouge masquant pour autant leur point faible (effet de surprise assuré, mais chut !).

Sardonique donc mais pour autant plaisamment cocasse et jamais malsain (le gore s'avère quasi absent de la pellicule !), Killer klowns... compte sur leurs exactions criminelles ininterrompues pour amuser le public venu à assister aux festivités d'un numéro de cirque du 3è type. A l'instar de ses amples décors de carton pâte tout droit sortis d'un dessin animé psychédélique, tant et si bien que les victimes dépaysées par ce dédale futuriste se laissent facilement bernées pour être ensevelies dans des cocons de barbe à papa en guise de garde-manger. D'autre part, de par sa formulation volontairement décomplexée, friponne et grotesque, il est étonnant de constater que les comédiens sobrement attachants ne sombrent jamais (ou si peu) dans le ridicule afin de créer un surprenant contraste et ainsi éviter la série Z de pacotille. Tant auprès de leur parcours de survie, de leur condition de chair à pâté ou du périple héroïque qu'un jeune couple redouble en s'efforçant d'avertir et de convaincre deux flics entêtés.

Complètement autre, doucement inquiétant et démentiel, notamment auprès de la disparité de ses décors festoyants, Killer Klowns from outer space demeure un régal d'originalité à travers sa pluralité de séquences-chocs en filiation avec nos souvenirs infantiles ! Tant et si bien que l'on se laisse immédiatement embarquer dans cette 4è dimension cartoonesque sous l'impulsion de clowns humanoïdes étonnamment tumultueux à travers leur magnétisme mutique !

*Bruno

3èx

01.10.19

28.03.03

"Killer Klowns from outer space" de Stephen Chiodo. 1988. U.S.A. 1h28. Avec Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon, Michael Siegel.

Sortie salles U.S: 27 Mai 1988. France (uniquement en video): Mars 1991

FILMOGRAPHIE: Stephen Chiodo est un réalisateur, producteur, scénariste, acteur américain, né le 2 Mars 1954 dans le Bronx à New York, USA. 1988: Les clowns tueurs venus d'ailleurs.

Film culte s'il en est dans un format de série B bricolée, Killer klowns from outer space demeure à ce jour l'unique réalisation de Stephen Chiodo (épaulé de ses 2 frères en charge de scénariste et de producteur). Et on peut vraiment déplorer qu'il n'ait pas percé dans le genre horrifique tant ce dernier, jamais avare d'idées vrillées, nous livre un jeu de massacre aussi fun que débridé. Car à partir d'une intrigue linéaire exploitant une énième invasion extra-terrestre (symptomatique des années 50 !), Killer klowns from outer space joue la singularité des tartes à la crème et des numéros de prestidigitateurs que d'inquiétants clowns tuméfiés exercent contre une population rurale en proie à la stupeur et l'incompréhension. Ainsi, à travers leur volumineuse apparence volontiers grotesque et décalée, ces derniers provoquent autant la fascination qu'un sensible malaise à travers leurs exubérances sournoises de se gausser de leurs victimes sans une once de clémence ou de remord. Qui plus est renforcé d'un rictus diablotin avec leur large dentition démanchée et leur gros nez rouge masquant pour autant leur point faible (effet de surprise assuré, mais chut !).

Sardonique donc mais pour autant plaisamment cocasse et jamais malsain (le gore s'avère quasi absent de la pellicule !), Killer klowns... compte sur leurs exactions criminelles ininterrompues pour amuser le public venu à assister aux festivités d'un numéro de cirque du 3è type. A l'instar de ses amples décors de carton pâte tout droit sortis d'un dessin animé psychédélique, tant et si bien que les victimes dépaysées par ce dédale futuriste se laissent facilement bernées pour être ensevelies dans des cocons de barbe à papa en guise de garde-manger. D'autre part, de par sa formulation volontairement décomplexée, friponne et grotesque, il est étonnant de constater que les comédiens sobrement attachants ne sombrent jamais (ou si peu) dans le ridicule afin de créer un surprenant contraste et ainsi éviter la série Z de pacotille. Tant auprès de leur parcours de survie, de leur condition de chair à pâté ou du périple héroïque qu'un jeune couple redouble en s'efforçant d'avertir et de convaincre deux flics entêtés.

Complètement autre, doucement inquiétant et démentiel, notamment auprès de la disparité de ses décors festoyants, Killer Klowns from outer space demeure un régal d'originalité à travers sa pluralité de séquences-chocs en filiation avec nos souvenirs infantiles ! Tant et si bien que l'on se laisse immédiatement embarquer dans cette 4è dimension cartoonesque sous l'impulsion de clowns humanoïdes étonnamment tumultueux à travers leur magnétisme mutique !

*Bruno

3èx

01.10.19

28.03.03

lundi 30 septembre 2019

Nous irons tous au paradis

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

d'Yves Robert. 1977. France. 1h50. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Marthe Villalonga, Jenny Arasse, Christophe Bourseiller, Josiane Balasko

Sortie salles France: 9 Novembre 1977

FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.

Même si moins drôle, originale et réussie que son modèle (notamment auprès de sa mise en scène plus prosaïque et de ses dialogues moins ciselés), Nous irons tous au paradis est une excellente comédie romantique menée tambour battant par nos 4 lurons emportés par l'ivresse de l'amour et les tourments du deuil. L'intrigue se focalisant sur la filature prolongée d'Etienne persuadé que sa femme le trompe avec un inconnu à veste à carreau, quand bien même Daniel et Simon auront également une relation sentimentale avec leur nouvelle compagne. Outre les présences toujours aussi attachantes et décomplexées de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux, Guy Bedos tire son épingle du jeu en fils à maman toujours aussi irrité par sa présence envahissante (Marthe Villalonga irrésistible en matrone caractérielle d'un franc-parler dévastateur !). Si bien que ce dernier parvient également à un moment fortuit à susciter une empathie lors d'une sobre séquence dramatique à contre-emploi avec la légèreté du récit. Ainsi donc, à travers les thèmes de la jalousie, du mensonge, de la félonie et de la possessivité, Yves Robert nous emballe une comédie enlevée où l'infidélité peut parfois remédier à la routine comme le prouve le duo équivoque Etienne / Marthe. En guise de bonus subsidiaire, on reconnaîtra lors de 2 apparitions l'actrice Josiane Balasko à son plus jeune âge ainsi que les présences aussi furtives de Daniel Gélin et de Jean-Pierre Castaldi (irrésistible en mastard redresseur de tort).

*Bruno

3èx

d'Yves Robert. 1977. France. 1h50. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Marthe Villalonga, Jenny Arasse, Christophe Bourseiller, Josiane Balasko

Sortie salles France: 9 Novembre 1977

FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.

Même si moins drôle, originale et réussie que son modèle (notamment auprès de sa mise en scène plus prosaïque et de ses dialogues moins ciselés), Nous irons tous au paradis est une excellente comédie romantique menée tambour battant par nos 4 lurons emportés par l'ivresse de l'amour et les tourments du deuil. L'intrigue se focalisant sur la filature prolongée d'Etienne persuadé que sa femme le trompe avec un inconnu à veste à carreau, quand bien même Daniel et Simon auront également une relation sentimentale avec leur nouvelle compagne. Outre les présences toujours aussi attachantes et décomplexées de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux, Guy Bedos tire son épingle du jeu en fils à maman toujours aussi irrité par sa présence envahissante (Marthe Villalonga irrésistible en matrone caractérielle d'un franc-parler dévastateur !). Si bien que ce dernier parvient également à un moment fortuit à susciter une empathie lors d'une sobre séquence dramatique à contre-emploi avec la légèreté du récit. Ainsi donc, à travers les thèmes de la jalousie, du mensonge, de la félonie et de la possessivité, Yves Robert nous emballe une comédie enlevée où l'infidélité peut parfois remédier à la routine comme le prouve le duo équivoque Etienne / Marthe. En guise de bonus subsidiaire, on reconnaîtra lors de 2 apparitions l'actrice Josiane Balasko à son plus jeune âge ainsi que les présences aussi furtives de Daniel Gélin et de Jean-Pierre Castaldi (irrésistible en mastard redresseur de tort).

*Bruno

3èx

vendredi 27 septembre 2019

Soleil Vert. Grand Prix, Avoriaz 74.

"Soylent Green" de Richard Fleischer. 1973. U.S.A. 1h37. Avec Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Chuck Connors, Joseph Cotten, Brock Peters, Paula Kelly, Edward G. Robinson.

Sortie en Salles: 19 Avril 1973 (New-York), 9 Mai 1973 (Etats-Unis), 26 Juin 1974 (France)

FILMOGRAPHIE: Richard Fleischer est un réalisateur américain né le 8 décembre 1916 à Brooklyn, et décédé le 25 Mars 2006 de causes naturelles. 1952: l'Enigme du Chicago Express, 1954: 20 000 lieux sous les mers, 1955: les Inconnus dans la ville, 1958: les Vikings, 1962: Barabbas, 1966: le Voyage Fantastique, 1967: l'Extravagant Dr Dolittle, 1968: l'Etrangleur de Boston, 1970: Tora, tora, tora, 1971: l'Etrangleur de Rillington Place, 1972: Terreur Aveugle, les Flics ne dorment pas la nuit, 1973: Soleil Vert, 1974: Mr Majestyk, Du sang dans la Poussière, 1975: Mandingo, 1979: Ashanti, 1983: Amityville 3D, 1984: Conan le destructeur, 1985: Kalidor, la légende du talisman, 1989: Call from Space.

Le pitch: En 2022, l'avenir du monde est sur la corde raide. Surpopulation, pollution, réchauffement climatique, famines et crise du logement mènent le sort de l'humanité vers une ultime alternative. Le soleil vert, bleu ou rouge constitue une tablette alimentaire synthétique à base de plancton afin de subvenir à la famine. Mais derrière ce nouveau produit de consommation prolifique se cache un terrifiant secret. C'est ce que découvrira au péril de sa vie un flic obtus enquêtant sur la mort d'un des directeurs de la production.

Un an après son fiévreux polar Les Flics ne dorment pas la nuit, Richard Fleischer se tourne vers la science-fiction pour nous illustrer l'une des plus épeurantes prophéties du devenir de notre humanité en s'inspirant d'un roman de Harry Harrison. Ovationné l'année suivante par son Grand Prix au Festival d'Avoriaz, Soleil Vert demeure en l'occurrence plus que jamais d'actualité à travers ses thèmes politiques, écolos, sociaux sous l'impulsion d'une intensité émotionnelle inconsolable. Car en visionnaire défaitiste, Richard Fleischer, nous met irrémédiablement dans l'ambiance fuligineuse dès son générique illustrant, via images d'archives, le développement industriel des mégalopoles à l'orée du 20è siècle, et ce jusqu'au 21è siècle de notre civilisation contemporaine. Un flot de séquences blafardes, insalubres, claustros débouchant sur la surpopulation et la pollution en progressive dégénérescence.

Qui plus est, cette entrée en matière prophétique est exacerbée d'une partition mélancolique de Fred Myrow afin d'appuyer l'échec de nos dirigeants plus préoccupés par leurs transactions lucratives au grand dam de la sauvegarde de notre planète. Ainsi, parmi ces images de foule humaine implantée dans des cités insalubres, Soleil Vert démarre fort pour agripper promptement la gorge le spectateur de par son esthétisme cauchemardesque rigoureusement cru car sensoriel. Et donc, à travers une enquête criminelle latente, l'intrigue met en avant la quotidienneté routinière de Robert Thorn. Un flic émérite co-habitant avec le vieux retraité, Sol Roth, avant qu'il ne découvre l'incroyable machination d'un lâche assassinat. Avec sobriété pour la confection de décors high-tech extériorisant un New-york aussi diaphane que suffocant (éclairé d'un filtre vert plus vrai que nature), Richard Fleischer réussit avec une grande efficacité à provoquer l'effroi, aussi bien moral que viscéral. De par l'émotion de scènes intimistes, on peut d'ailleurs citer la séquence édifiante auquel Sol propose à son jeune acolyte de savourer à nouveau les plaisirs culinaires d'antan que ce dernier n'eut jamais connu. A savoir déguster une feuille de salade fraîche, quelques tomates juteuses, une tranche de boeuf ou encore une pomme rouge fruitée ! Par leur complicité doucement cocasse d'un jeu de regards désireux, nos deux compères réussissent à provoquer une émotion aigre davantage poignante quant à la réminiscence de cette époque révolue où l'alimentation faisait office de denrée fertile. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'origine cette séquence emblématique terriblement dérangeante fut improvisée en plein tournage à la demande de Charlton Heston et Edward G. Roberson.

Ainsi, plus engagé que jamais pour la préservation de notre environnement, Richard Fleisher frappe de plein fouet à travers son cri d'alarme écolo dépeignant un avenir caniculaire à la fois despotique et phallocrate, où la femme, battue, dépréciée, est comparable à un "objet de location" ou à un "mobilier". Où les pauvres démunis, affamés et sans emploi sont parqués les uns sur les autres dans des églises ou sur les escaliers d'immeuble afin de tenter de trouver le sommeil. Quant aux forces de l'ordre drastiques, elles sont contraintes d'amasser les ouvriers contestataires à l'aide de pelleteuses pour les entasser dans leur camion benne comme du bétail. Quand bien même les riches notables égocentriques ont droit à une existence beaucoup plus prospère et épanouie dans leurs luxueux pavillons climatisés où coulent à flot eau chaude, bouffe, alcool, sexe et produits sanitaires. Quant à la faune et la flore, leur existence n'est plus qu'un lointain souvenir radoté par nos ancêtres, ceux-ci étant davantage tentés par le suicide en guise d'exutoire ou d'une désillusion trop lourde à porter. A ce sujet, lorsque Sol parvient à découvrir l'horrible constituant des tablettes vertes, Richard Fleischer nous exacerbe l'une des séquences d'euthanasie les plus bouleversantes du cinéma ! Car étendu sur un lit spécialement conçu pour l'accueillir, le vieil homme contemplera durant plus de vingt minutes les merveilles écolos de notre civilisation séculaire durant la projo d'un film sur écran géant. Une séquence bouleversante, d'une infinie tristesse élégiaque, tant auprès du regard éploré de la victime que de la beauté flamboyante de cet Eden révolu, renforcé d'une symphonie classique de Beethoven, Tchaïkovsky et Peer Gynt. Hymne fastueux à la nature et à la vie animale, ce tableau onirique bouleverse autant le spectateur, partagé (comme Sol) entre le spleen, l'émerveillement et la sinistrose, de par sa puissance d'évocation féerique.

A travers ses moyens modestes pour autant extrêmement convaincants afin d'authentifier une dystopie aussi horrifiante que morbide, Richard Fleischer privilégie la caractérisation humaine de ses personnages épris de mélancolie et de mal-être existentiel à observer la situation chaotique d'une civilisation aussi inculte (les livres se font toujours plus rares) que déshumanisée asservit par le fascisme. Effroyablement crédible pour dépeindre un climat de fin du monde irrespirable car gangrené par la pollution, la solitude, la pauvreté, l'esclavagisme, la phallocratie et l'immoralité (Spoil ! au point de ne plus respecter nos ancêtres puisqu'on y traite de cannibalisme industriel en lieu et place d'élevage animal Fin du Spoiler), ce chef-d'oeuvre avant-gardiste s'avère d'autant plus l'un des plus nihilistes réquisitoires contre les corporations agroalimentaires de nos sociétés modernes. Eprouvant, malsain, dur et sans échappatoire, Soleil Vert nous laisse en état de choc et de marasme, à l'instar d'une commotion cérébrale.

*Bruno

27.09.19. 4èx

26.07.11. 240 v

Récompenses: Grand Prix au Festival d'Avoriaz en 1974.

Prix du meilleur film de science-fiction (Saturn Award), lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 1975.

Note: Edward G. Robinson, qui venait de clôturer son 101ème dernier film, mourut en janvier 1973 (rongé par un cancer) peu après la fin du tournage, alors que Soleil vert n'était pas encore présenté au public.

jeudi 26 septembre 2019

Un Eléphant ça trompe énormément

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Yves Robert. 1976. France. 1h48. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Anny Duperey, Martine Sarcey, Marthe Villalonga.

Sortie salles France: 22 Septembre 1976

FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.

"Chaque minute de ce film porte en lui sa recette miracle, un visage de jeunesse éternelle."

7è au Box-office chez nous avec 2 925 868 entrées, Un Eléphant ça trompe énormément n'a point à rougir de son succès public (mais aussi critique), de par le talent fripon d'Yves Robert imprimant sa personnalité avec une liberté de ton galvanisante. Car prenant pour thèmes l'amitié, la jalousie, l'adultère et le désir (irrépressible) de séduire du point de vue d'une crise de quarantaine, Un Eléphant ça trompe énormément enchaîne bévues, stratégies et quiproquos déjantés à travers une moisson de sketchs souvent irrésistibles de drôlerie ou de cocasserie. Tant auprès de la gestuelle des acteurs s'en donnant à coeur joie dans leur mimique facétieuse que de l'originalité des circonstances de drague parmi l'inoubliable clin d'oeil à 7 ans de Réflexion. Car sans jamais juger ses personnages pour autant hypocrites, égoïstes, machistes, menteurs et séducteurs, principalement si je me réfère au personnage central de Jean Rocheford en dandy (volontairement) vaniteux car promptement amoureux d'une inconnue en robe rouge, Yves Robert dresse les portraits plein de vitalité et de désordre d'une bande de copains plongés dans la cacophonie à entretenir ou à se réapproprier l'amour à travers leurs postures indécises, rêveuses, décomplexées.

Comédie romantique donc baignant dans une subtile tendresse au rythme de la partition gracile de Vladimir Cosma et de dialogues pleins de poésie, Un Eléphant ça trompe énormément parvient à traverser le temps de par sa singularité (et son audace) à traiter des relations amoureuses homme / femme avec une ambiguïté parfois poignante (telle ce plan inoubliable où l'épouse d'Etienne, non dupe de la tromperie, aperçoit avec stupeur son mari à la TV, entre expressions dichotomiques de rires et de larmes !). Bien entendu, outre l'étonnante fantaisie qui se dégage de la plupart des séquences les plus mémorables et impromptues (le final confiné du haut d'un immeuble s'avère littéralement anthologique dans sa circonstance d'adultère aussi grotesque que débridée !); on peut évidemment applaudir la spontanéité commune de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux jouant la bande de potes indéfectibles avec une fringance aussi bien touchante qu'exaltée.

Beaucoup plus intelligent et fin qu'il n'y parait de prime abord, Un Eléphant ça trompe énormément évolue de manière fréquemment surprenante en se raillant avec gentillesse, tendresse, respect de l'amour conjugal au gré des portraits perplexes de quadras en proie à l'aventure et au doute dans leur désir de plaire. Ainsi, à travers ses portraits caustiques plein d'humanisme et de contradiction morale y émanent un moment de cinéma inoxydable qu'Yves Robert est parvenu à transcender, tant auprès de l'impulsion de son casting 4 étoiles que de sa personnalité affranchie.

*Bruno

3èx

de Yves Robert. 1976. France. 1h48. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Anny Duperey, Martine Sarcey, Marthe Villalonga.

Sortie salles France: 22 Septembre 1976

FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.

"Chaque minute de ce film porte en lui sa recette miracle, un visage de jeunesse éternelle."

7è au Box-office chez nous avec 2 925 868 entrées, Un Eléphant ça trompe énormément n'a point à rougir de son succès public (mais aussi critique), de par le talent fripon d'Yves Robert imprimant sa personnalité avec une liberté de ton galvanisante. Car prenant pour thèmes l'amitié, la jalousie, l'adultère et le désir (irrépressible) de séduire du point de vue d'une crise de quarantaine, Un Eléphant ça trompe énormément enchaîne bévues, stratégies et quiproquos déjantés à travers une moisson de sketchs souvent irrésistibles de drôlerie ou de cocasserie. Tant auprès de la gestuelle des acteurs s'en donnant à coeur joie dans leur mimique facétieuse que de l'originalité des circonstances de drague parmi l'inoubliable clin d'oeil à 7 ans de Réflexion. Car sans jamais juger ses personnages pour autant hypocrites, égoïstes, machistes, menteurs et séducteurs, principalement si je me réfère au personnage central de Jean Rocheford en dandy (volontairement) vaniteux car promptement amoureux d'une inconnue en robe rouge, Yves Robert dresse les portraits plein de vitalité et de désordre d'une bande de copains plongés dans la cacophonie à entretenir ou à se réapproprier l'amour à travers leurs postures indécises, rêveuses, décomplexées.

Comédie romantique donc baignant dans une subtile tendresse au rythme de la partition gracile de Vladimir Cosma et de dialogues pleins de poésie, Un Eléphant ça trompe énormément parvient à traverser le temps de par sa singularité (et son audace) à traiter des relations amoureuses homme / femme avec une ambiguïté parfois poignante (telle ce plan inoubliable où l'épouse d'Etienne, non dupe de la tromperie, aperçoit avec stupeur son mari à la TV, entre expressions dichotomiques de rires et de larmes !). Bien entendu, outre l'étonnante fantaisie qui se dégage de la plupart des séquences les plus mémorables et impromptues (le final confiné du haut d'un immeuble s'avère littéralement anthologique dans sa circonstance d'adultère aussi grotesque que débridée !); on peut évidemment applaudir la spontanéité commune de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux jouant la bande de potes indéfectibles avec une fringance aussi bien touchante qu'exaltée.

Beaucoup plus intelligent et fin qu'il n'y parait de prime abord, Un Eléphant ça trompe énormément évolue de manière fréquemment surprenante en se raillant avec gentillesse, tendresse, respect de l'amour conjugal au gré des portraits perplexes de quadras en proie à l'aventure et au doute dans leur désir de plaire. Ainsi, à travers ses portraits caustiques plein d'humanisme et de contradiction morale y émanent un moment de cinéma inoxydable qu'Yves Robert est parvenu à transcender, tant auprès de l'impulsion de son casting 4 étoiles que de sa personnalité affranchie.

*Bruno

3èx

mercredi 25 septembre 2019

Crawl

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr

d'Alexandre Aja. 2019. U.S.A. 1h27. Avec Kaya Scodelario, Tina Pribicevic, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner.

Sortie salles France: 24 Juillet 2019

FILMOGRAPHIE: Alexandre Aja (Alexandre Jouan-Arcady) est un réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste et acteur, né le 7 Août 1978 à Paris. 1999: Furia. 2003: Haute Tension. 2006: La Colline a des yeux. 2008: Mirrors. 2010: Piranha 3D. 2013: Horns. 2016: La Neuvième Vie de Louis Drax. 2019: Crawl.

Sorti en salles durant l'été, période à point nommé afin d'accueillir en bonne et due forme ce drive-in movie, Crawl transpire le spectacle du samedi soir avec une générosité et une sincérité forçant le respect. Car autour d'un concept de survie aquatique, l'intrigue simpliste a beau exploiter certaines grosses ficelles (la fille, experte en natation, usera donc de ses talents de nageuse émérite pour dépasser ses limites en affrontant les alligators), clichés (le toutou débonnaire au sort inévitablement fructueux - et perso, je ne m'en plains aucunement !-) et invraisemblances (les diverses mutilations que notre duo héroïque encaisse avec une résilience trop stoïque pour être honnête), Crawl nous agrippe à la gorge de par son réalisme éprouvant renforcé d'effets numériques aussi bluffants qu'irréprochables. Tant auprès des reptiles mastards plus vrais que nature dans leur mobilité véloce et leur férocité tranchée, que de l'ouragan diluvien qu'Alexandre Aja exploite en mode catastrophe avec une intensité vertigineuse. Bref, on y croit dur comme fer à ce que l'on assiste à l'écran !

Tant et si bien que son climat tempétueux demeure aussi hostile, ombrageux et fascinant que les alligators sur le qui-vive à surveiller leurs proies planquées dans la pénombre d'une cave. Ainsi, à travers sa scénographie résolument atmosphérique (tant en extérieur naturel - sublimement éclairé afin de contraster les nuages grisonnants - qu'en interne domestique), Aja nous immerge dans une descente aux enfers (celle de la cave puis les pièces du domicile familial) auquel un père et sa fille y ont malencontreusement trouvé refuge. Exploitant brillamment la gestion de l'espace à travers un cadre exigu à la fois anxiogène et étouffant (la cave dans un 1er temps), Aja relance efficacement l'action homérique à travers la disparité de ses décors opaques humectés par la montée des eaux, puis ceux décharnés quant au dernier acte situé en interne d'une bâtisse réduite en lambeaux. Sans se laisser influencer par la facilité des mises à morts gratuites et outrancières (façon Vendredi 13), Aja s'avère pour autant intelligemment généreux et impitoyable lorsqu'il s'agit de chorégraphier des séquences chocs redoutablement percutantes. Si bien que le spectateur calfeutré au siège s'avère aussi fasciné qu'épeuré à craindre les nouvelles éventuelles apparitions des alligators sournois prêts à alpaguer leurs victimes (de second plan) souvent démunies.

Un hommage affectueux digne d'une prod des années 80.

B movie horrifique mené de main de maître par un amoureux du genre Alexandre Aja réinvente donc le film de croco dans sa faculté innée de donner chair autant à ses lézards géants qu'à ses personnages auquel les comédiens, non familiers du public, s'avèrent sobrement convaincants dans leurs expressions d'appréhension, de vaillance et de cohésion (l'intrigue évoluant notamment vers une réconciliation parentale). Oscillant suspense tendu autour de frénétiques estocades non exemptes d'intensité dramatique, Crawl se décline en divertissement décoiffant en dépit de facilités rapidement occultées grâce à l'éminent savoir-faire de l'auteur.

*Bruno

d'Alexandre Aja. 2019. U.S.A. 1h27. Avec Kaya Scodelario, Tina Pribicevic, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner.

Sortie salles France: 24 Juillet 2019

FILMOGRAPHIE: Alexandre Aja (Alexandre Jouan-Arcady) est un réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste et acteur, né le 7 Août 1978 à Paris. 1999: Furia. 2003: Haute Tension. 2006: La Colline a des yeux. 2008: Mirrors. 2010: Piranha 3D. 2013: Horns. 2016: La Neuvième Vie de Louis Drax. 2019: Crawl.

Sorti en salles durant l'été, période à point nommé afin d'accueillir en bonne et due forme ce drive-in movie, Crawl transpire le spectacle du samedi soir avec une générosité et une sincérité forçant le respect. Car autour d'un concept de survie aquatique, l'intrigue simpliste a beau exploiter certaines grosses ficelles (la fille, experte en natation, usera donc de ses talents de nageuse émérite pour dépasser ses limites en affrontant les alligators), clichés (le toutou débonnaire au sort inévitablement fructueux - et perso, je ne m'en plains aucunement !-) et invraisemblances (les diverses mutilations que notre duo héroïque encaisse avec une résilience trop stoïque pour être honnête), Crawl nous agrippe à la gorge de par son réalisme éprouvant renforcé d'effets numériques aussi bluffants qu'irréprochables. Tant auprès des reptiles mastards plus vrais que nature dans leur mobilité véloce et leur férocité tranchée, que de l'ouragan diluvien qu'Alexandre Aja exploite en mode catastrophe avec une intensité vertigineuse. Bref, on y croit dur comme fer à ce que l'on assiste à l'écran !

Tant et si bien que son climat tempétueux demeure aussi hostile, ombrageux et fascinant que les alligators sur le qui-vive à surveiller leurs proies planquées dans la pénombre d'une cave. Ainsi, à travers sa scénographie résolument atmosphérique (tant en extérieur naturel - sublimement éclairé afin de contraster les nuages grisonnants - qu'en interne domestique), Aja nous immerge dans une descente aux enfers (celle de la cave puis les pièces du domicile familial) auquel un père et sa fille y ont malencontreusement trouvé refuge. Exploitant brillamment la gestion de l'espace à travers un cadre exigu à la fois anxiogène et étouffant (la cave dans un 1er temps), Aja relance efficacement l'action homérique à travers la disparité de ses décors opaques humectés par la montée des eaux, puis ceux décharnés quant au dernier acte situé en interne d'une bâtisse réduite en lambeaux. Sans se laisser influencer par la facilité des mises à morts gratuites et outrancières (façon Vendredi 13), Aja s'avère pour autant intelligemment généreux et impitoyable lorsqu'il s'agit de chorégraphier des séquences chocs redoutablement percutantes. Si bien que le spectateur calfeutré au siège s'avère aussi fasciné qu'épeuré à craindre les nouvelles éventuelles apparitions des alligators sournois prêts à alpaguer leurs victimes (de second plan) souvent démunies.

B movie horrifique mené de main de maître par un amoureux du genre Alexandre Aja réinvente donc le film de croco dans sa faculté innée de donner chair autant à ses lézards géants qu'à ses personnages auquel les comédiens, non familiers du public, s'avèrent sobrement convaincants dans leurs expressions d'appréhension, de vaillance et de cohésion (l'intrigue évoluant notamment vers une réconciliation parentale). Oscillant suspense tendu autour de frénétiques estocades non exemptes d'intensité dramatique, Crawl se décline en divertissement décoiffant en dépit de facilités rapidement occultées grâce à l'éminent savoir-faire de l'auteur.

*Bruno

mardi 24 septembre 2019

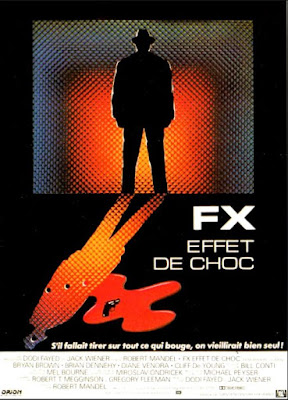

FX, Effets de Choc

Photo empruntée sur Google, appartenant au site orion-pictures.fandom.com

de Robert Mandel. 1986. U.S.A. 1h48. Avec Bryan Brown, Brian Dennehy, Cliff De Young, Mason Adams, Diane Venora, Jerry Orbach

Sortie salles France: 13 Août 1986

FILMOGRAPHIE: Robert Mandel est un réalisateur et producteur américain né en Californie. 1981 : Nights at O'Rear's. 1983 : Independence Day. 1983 : Andrea's Story: A Hitchhiking Tragedy (TV). 1984 : Welcome Home, Jellybean (TV). 1986 : F/X, effets de choc (F/X). 1986 : Touch and Go. 1987 : Big Shots. 1989 : Pas de répit sur planète Terre (série télévisée). 1989 : Témoin à tuer (TV). 1991 : La Maison hantée (TV). 1992 : La Différence. 1995 : Kansas (TV). 1996 : Special Report: Journey to Mars (TV). 1996 : The Substitute. 1997 : The Practice : Bobby Donnell et Associés (série télévisée). 2000 : Sans laisser de trace (Thin Air) (TV). 2001 : WW3 (TV). 2001 : Hysteria: The Def Leppard Story (TV). 2002 : A Season on the Brink (TV). 2002 : La Vie secrète de Zoé (TV). 2005 : Prison Break (série télévisée).

Série B ludique tirant parti de son concept aussi original que couillu (Tyler, expert en effets-spéciaux, accepte de feindre la mort d'un mafieux avant de se retrouver impliqué dans une machination), FX Effet de choc s'avère plutôt haletant dans sa moisson de péripéties spectaculaires, à l'instar d'une course poursuite automobile en centre urbain ou encore de la traque infernale que le héros endure au grand dam de victimes collatérales. Car sous le modèle connu du survival puis de l'auto-justice qui s'ensuit auprès de cette victime bouc émissaire, Fx Effet de choc assure le spectacle du samedi soir de par la posture retorse de celui-ci à parfaire le simulacre afin de compromettre une corruption policière. Pour ce faire, fort de son charisme fraîchement à la fois avenant et guilleret, et de sa force d'expression pugnace (notamment lors d'un corps à corps teigneux avec un tueur au sein de son appartement), Bryan Brown imprime une insolence payante en technicien passé maître dans l'art de duper ses ennemis parmi l'artillerie de gadgets novateurs. En lieutenant discrédité par sa hiérarchie policière, Brian Dennehy lui partage la vedette avec une force tranquille assez sereine à travers son investigation singulière culminant vers une filature fructueuse, notamment si je me réfère à l'audace de son épilogue gentiment amoral.

Sans être exceptionnel, et en dépit du côté parfois désuet des gadgets que le héros amorce avec une assurance davantage gouailleuse, Fx Effet de choc se décline en divertissement bonnard sous l'impulsion d'une action éclectique et d'attachants personnages jouant le jeu de la survie avec un héroïsme palpitant. D'ailleurs le film se soldera par un certain succès d'estime si bien qu'une séquelle (moins efficace) verra le jour en 1991 sous la houlette de Richard Franklin, quand bien même une série TV dérivée du diptyque durera deux saisons 5 ans plus tard.

*Bruno

2èx

Anecdote subsidiaire: FX est produit par Dodi Al-Fayed connu pour sa relation avec Lady Di avec qui il trouva la mort lors d'un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris

de Robert Mandel. 1986. U.S.A. 1h48. Avec Bryan Brown, Brian Dennehy, Cliff De Young, Mason Adams, Diane Venora, Jerry Orbach

Sortie salles France: 13 Août 1986

FILMOGRAPHIE: Robert Mandel est un réalisateur et producteur américain né en Californie. 1981 : Nights at O'Rear's. 1983 : Independence Day. 1983 : Andrea's Story: A Hitchhiking Tragedy (TV). 1984 : Welcome Home, Jellybean (TV). 1986 : F/X, effets de choc (F/X). 1986 : Touch and Go. 1987 : Big Shots. 1989 : Pas de répit sur planète Terre (série télévisée). 1989 : Témoin à tuer (TV). 1991 : La Maison hantée (TV). 1992 : La Différence. 1995 : Kansas (TV). 1996 : Special Report: Journey to Mars (TV). 1996 : The Substitute. 1997 : The Practice : Bobby Donnell et Associés (série télévisée). 2000 : Sans laisser de trace (Thin Air) (TV). 2001 : WW3 (TV). 2001 : Hysteria: The Def Leppard Story (TV). 2002 : A Season on the Brink (TV). 2002 : La Vie secrète de Zoé (TV). 2005 : Prison Break (série télévisée).

Série B ludique tirant parti de son concept aussi original que couillu (Tyler, expert en effets-spéciaux, accepte de feindre la mort d'un mafieux avant de se retrouver impliqué dans une machination), FX Effet de choc s'avère plutôt haletant dans sa moisson de péripéties spectaculaires, à l'instar d'une course poursuite automobile en centre urbain ou encore de la traque infernale que le héros endure au grand dam de victimes collatérales. Car sous le modèle connu du survival puis de l'auto-justice qui s'ensuit auprès de cette victime bouc émissaire, Fx Effet de choc assure le spectacle du samedi soir de par la posture retorse de celui-ci à parfaire le simulacre afin de compromettre une corruption policière. Pour ce faire, fort de son charisme fraîchement à la fois avenant et guilleret, et de sa force d'expression pugnace (notamment lors d'un corps à corps teigneux avec un tueur au sein de son appartement), Bryan Brown imprime une insolence payante en technicien passé maître dans l'art de duper ses ennemis parmi l'artillerie de gadgets novateurs. En lieutenant discrédité par sa hiérarchie policière, Brian Dennehy lui partage la vedette avec une force tranquille assez sereine à travers son investigation singulière culminant vers une filature fructueuse, notamment si je me réfère à l'audace de son épilogue gentiment amoral.

Sans être exceptionnel, et en dépit du côté parfois désuet des gadgets que le héros amorce avec une assurance davantage gouailleuse, Fx Effet de choc se décline en divertissement bonnard sous l'impulsion d'une action éclectique et d'attachants personnages jouant le jeu de la survie avec un héroïsme palpitant. D'ailleurs le film se soldera par un certain succès d'estime si bien qu'une séquelle (moins efficace) verra le jour en 1991 sous la houlette de Richard Franklin, quand bien même une série TV dérivée du diptyque durera deux saisons 5 ans plus tard.

*Bruno

2èx

Anecdote subsidiaire: FX est produit par Dodi Al-Fayed connu pour sa relation avec Lady Di avec qui il trouva la mort lors d'un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris

lundi 23 septembre 2019

L'Eté en pente douce

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Gérard Krawczyk. 1987. France. 1h36. Avec Jacques Villeret, Jean-Pierre Bacri, Pauline Lafont, Jean Bouise, Guy Marchand, Jean-Paul Lilienfeld, Jacques Mathou, Claude Chabrol.

Sortie salles France: 29 Avril 1987

FILMOGRAPHIE: Gérard Krawczyk est un réalisateur, acteur et scénariste de cinéma français d'origine polonaise, né à Paris le 17 mai 1953. 1986 : Je hais les acteurs. 1987 : L'Été en pente douce. 1997 : Héroïnes. 2000 : Taxi 2. 2001 : Wasabi. 2003 : Taxi 3. 2003 : Fanfan la Tulipe. 2005 : La vie est à nous ! 2007 : Taxi 4. 2007 : L'Auberge rouge. 2016 : Magic 7

Porté par la tornade sexuelle Pauline Lafont (décédée à l'âge de 25 ans lors d'un accident), l'Eté en pente douce s'illumine de sa présence iconique en jeune pin-up attisant la convoitise des villageois depuis que Fane l'eut accueilli chez lui en présence de son frère déficient. Désireux de prouver à son entourage qu'il n'est point un raté, il se décide à écrire un livre et à épouser Lilas en dépit de l'hostilité de son ennemi juré, Voke, acharné à lui acheter sa demeure afin d'y agrandir son garage. Cinéaste populaire plutôt commercial si on en juge la hype autour de ses oeuvres les plus standards (Taxi 2/3/4, Wasabi, l'Auberge Rouge), Gérard Krawczyk réalise probablement l'un de ses meilleurs films avec l'Eté en pente douce. Car épaulé d'un casting en or (Jean-Pierre Bacri fidèle à lui même à travers son tempérament bourru dégainant de cuisantes réparties pour imposer sa force de caractère, Jacques Villeret d'un naturel dépouillé en faire-valoir simplet, Guy Marchand aussi convaincant que Bacri en garagiste cupide d'un franc-parler autrement cinglant), celui-ci parvient à nous faire oublier leur stature notoire autour d'un cadre provincial davantage expressif.

Dans la mesure où l'intérêt du récit émane de sa faculté à nous immerger dans la quotidienneté contrariée de Fane, Lilas et Maurice s'efforçant mutuellement de s'épauler afin de façonner leur vie, conjugale et financière. Et ce au mépris des voisins jugeant d'un mauvais oeil l'étrangère plantureuse. Ainsi, au fil du récit prenant son temps à développer ses personnages au moment même où une jeune inconnue, pointé du doigt par la populace, tente de s'y faire une place, l'Eté en pente douce gagne en douce émotion sous l'impulsion du sexe symbol Pauline Lafont transperçant l'écran à chacune de ses apparitions charnelles. Cette dernière portant le film sur ses sensuelles épaules sur un air connu de Marilyn Monroe, notamment, outre sa fulgurante beauté, de par son manque d'aplomb et de confiance à exprimer ses idées et sa personnalité aux yeux des machistes égrillards. Et donc, par je ne sais quelle aura indicible, et au fil de son évolution morale davantage pugnace, Pauline Lafont magnétise subtilement l'écran en douce rêveuse pleine d'innocence à travers sa mine un tantinet boudeuse ou autrement friponne. Et si l'intrigue simpliste n'apporte aucune surprise, les comédiens communément expansifs se taillent une carrure de petites gens avec autant d'humour et de légèreté que de tendresse humaine, aussi scandaleuse peut paraître la posture naïve de Lilas avec le demeuré Maurice.

Soutenu d'une partition envoûtante à l'harmonica, l'Eté en pente douce affiche une émotion sans fard pour y dépeindre la quotidienneté de cet affable trio conjugal s'efforçant de parfaire leur vie en dépit de son entourage envieux obsédé par les formes plantureuses de la jeune étrangère. Attachant et plein de charme érotique, notamment grâce au talent inné de la regrettée Pauline Lafont, l'Eté en pente douce nous conte en toute simplicité une belle chronique romantique sous le soleil écrasant de la Haute-Garonne.

*Bruno

Box Office France: 785 791 entrées

INFO WIKIPEDIA concernant les circonstances du décès accidentel de Pauline Laffont:

Pauline Lafont meurt accidentellement en août 1988 au cours d'une randonnée solitaire, après avoir chuté d'un pic haut d'une dizaine de mètres au lieu-dit « l'Adrech », situé dans la commune de Gabriac dans les Cévennes. Elle passait alors des vacances avec son frère aîné dans la maison familiale de La Serre du Pomaret, ancienne magnanerie et demeure familiale de Bernadette Lafont, dans la commune de Saint-André-de-Valborgne. Alors qu'elle est partie seule le 11 août pour une randonnée pédestre, sa famille a pensé qu'elle reviendrait pour le festival de Suisse où elle devait recevoir un prix. Sa mère Bernadette Lafont donne l'alerte en fin d'après-midi. Pendant deux jours, 20 gendarmes, un hélicoptère et 40 pompiers battent la campagne. Son corps, presque réduit à l'état de squelette, est retrouvé par un agriculteur, au fond du ravin au lieu-dit l'Adrech sur la commune de Gabriac, le 21 novembre 1988, soit plus de trois mois après sa disparition et malgré de nombreuses recherches effectuées par son frère, l'armée et la police, qui entend une centaine de personnes après une plainte contre X déposée par le frère de Pauline le 16 août pour « arrestation arbitraire et séquestration ». Elle est alors identifiée par sa bague et sa denture. L'autopsie a démontré qu'elle a fait une chute de 10 mètres et est morte sur le coup.

Entre le moment de sa disparition et la découverte de son corps, de nombreuses rumeurs ont circulé (retraite en couvent, fugue en Chine, entrée dans une secte, suicide consécutif à une dépression à la suite d'une rupture amoureuse et d'une cure d'amaigrissement) et des témoins ont affirmé l'avoir vue. Mi-novembre 1988, Guillaume Durand affirmera même en direct lors du journal de 20 h de la chaîne La Cinq qu'il a « des assurances selon lesquelles Pauline Lafont est vivante », après avoir reçu des informations d'un interlocuteur anonyme selon lesquelles « Pauline désirait prendre du recul [et qu']elle sortira[it] de sa cachette dans quelques semaines », déclaration pour laquelle il s'excusera à plusieurs reprises auprès de sa mère Bernadette Lafont.

de Gérard Krawczyk. 1987. France. 1h36. Avec Jacques Villeret, Jean-Pierre Bacri, Pauline Lafont, Jean Bouise, Guy Marchand, Jean-Paul Lilienfeld, Jacques Mathou, Claude Chabrol.

Sortie salles France: 29 Avril 1987

FILMOGRAPHIE: Gérard Krawczyk est un réalisateur, acteur et scénariste de cinéma français d'origine polonaise, né à Paris le 17 mai 1953. 1986 : Je hais les acteurs. 1987 : L'Été en pente douce. 1997 : Héroïnes. 2000 : Taxi 2. 2001 : Wasabi. 2003 : Taxi 3. 2003 : Fanfan la Tulipe. 2005 : La vie est à nous ! 2007 : Taxi 4. 2007 : L'Auberge rouge. 2016 : Magic 7

Porté par la tornade sexuelle Pauline Lafont (décédée à l'âge de 25 ans lors d'un accident), l'Eté en pente douce s'illumine de sa présence iconique en jeune pin-up attisant la convoitise des villageois depuis que Fane l'eut accueilli chez lui en présence de son frère déficient. Désireux de prouver à son entourage qu'il n'est point un raté, il se décide à écrire un livre et à épouser Lilas en dépit de l'hostilité de son ennemi juré, Voke, acharné à lui acheter sa demeure afin d'y agrandir son garage. Cinéaste populaire plutôt commercial si on en juge la hype autour de ses oeuvres les plus standards (Taxi 2/3/4, Wasabi, l'Auberge Rouge), Gérard Krawczyk réalise probablement l'un de ses meilleurs films avec l'Eté en pente douce. Car épaulé d'un casting en or (Jean-Pierre Bacri fidèle à lui même à travers son tempérament bourru dégainant de cuisantes réparties pour imposer sa force de caractère, Jacques Villeret d'un naturel dépouillé en faire-valoir simplet, Guy Marchand aussi convaincant que Bacri en garagiste cupide d'un franc-parler autrement cinglant), celui-ci parvient à nous faire oublier leur stature notoire autour d'un cadre provincial davantage expressif.

Dans la mesure où l'intérêt du récit émane de sa faculté à nous immerger dans la quotidienneté contrariée de Fane, Lilas et Maurice s'efforçant mutuellement de s'épauler afin de façonner leur vie, conjugale et financière. Et ce au mépris des voisins jugeant d'un mauvais oeil l'étrangère plantureuse. Ainsi, au fil du récit prenant son temps à développer ses personnages au moment même où une jeune inconnue, pointé du doigt par la populace, tente de s'y faire une place, l'Eté en pente douce gagne en douce émotion sous l'impulsion du sexe symbol Pauline Lafont transperçant l'écran à chacune de ses apparitions charnelles. Cette dernière portant le film sur ses sensuelles épaules sur un air connu de Marilyn Monroe, notamment, outre sa fulgurante beauté, de par son manque d'aplomb et de confiance à exprimer ses idées et sa personnalité aux yeux des machistes égrillards. Et donc, par je ne sais quelle aura indicible, et au fil de son évolution morale davantage pugnace, Pauline Lafont magnétise subtilement l'écran en douce rêveuse pleine d'innocence à travers sa mine un tantinet boudeuse ou autrement friponne. Et si l'intrigue simpliste n'apporte aucune surprise, les comédiens communément expansifs se taillent une carrure de petites gens avec autant d'humour et de légèreté que de tendresse humaine, aussi scandaleuse peut paraître la posture naïve de Lilas avec le demeuré Maurice.

Soutenu d'une partition envoûtante à l'harmonica, l'Eté en pente douce affiche une émotion sans fard pour y dépeindre la quotidienneté de cet affable trio conjugal s'efforçant de parfaire leur vie en dépit de son entourage envieux obsédé par les formes plantureuses de la jeune étrangère. Attachant et plein de charme érotique, notamment grâce au talent inné de la regrettée Pauline Lafont, l'Eté en pente douce nous conte en toute simplicité une belle chronique romantique sous le soleil écrasant de la Haute-Garonne.

*Bruno

Box Office France: 785 791 entrées

INFO WIKIPEDIA concernant les circonstances du décès accidentel de Pauline Laffont:

Pauline Lafont meurt accidentellement en août 1988 au cours d'une randonnée solitaire, après avoir chuté d'un pic haut d'une dizaine de mètres au lieu-dit « l'Adrech », situé dans la commune de Gabriac dans les Cévennes. Elle passait alors des vacances avec son frère aîné dans la maison familiale de La Serre du Pomaret, ancienne magnanerie et demeure familiale de Bernadette Lafont, dans la commune de Saint-André-de-Valborgne. Alors qu'elle est partie seule le 11 août pour une randonnée pédestre, sa famille a pensé qu'elle reviendrait pour le festival de Suisse où elle devait recevoir un prix. Sa mère Bernadette Lafont donne l'alerte en fin d'après-midi. Pendant deux jours, 20 gendarmes, un hélicoptère et 40 pompiers battent la campagne. Son corps, presque réduit à l'état de squelette, est retrouvé par un agriculteur, au fond du ravin au lieu-dit l'Adrech sur la commune de Gabriac, le 21 novembre 1988, soit plus de trois mois après sa disparition et malgré de nombreuses recherches effectuées par son frère, l'armée et la police, qui entend une centaine de personnes après une plainte contre X déposée par le frère de Pauline le 16 août pour « arrestation arbitraire et séquestration ». Elle est alors identifiée par sa bague et sa denture. L'autopsie a démontré qu'elle a fait une chute de 10 mètres et est morte sur le coup.

Entre le moment de sa disparition et la découverte de son corps, de nombreuses rumeurs ont circulé (retraite en couvent, fugue en Chine, entrée dans une secte, suicide consécutif à une dépression à la suite d'une rupture amoureuse et d'une cure d'amaigrissement) et des témoins ont affirmé l'avoir vue. Mi-novembre 1988, Guillaume Durand affirmera même en direct lors du journal de 20 h de la chaîne La Cinq qu'il a « des assurances selon lesquelles Pauline Lafont est vivante », après avoir reçu des informations d'un interlocuteur anonyme selon lesquelles « Pauline désirait prendre du recul [et qu']elle sortira[it] de sa cachette dans quelques semaines », déclaration pour laquelle il s'excusera à plusieurs reprises auprès de sa mère Bernadette Lafont.

vendredi 20 septembre 2019

Insomnies. Prix du jury, Gerardmer 2001.

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr

"Chasing Sleep" de Michael Walker. 2000. U.S.A. 1h44. Avec Jeff Daniels, Emily Bergl, Gil Bellows, Zach Grenier, Ben Shenkman, Molly Price.

Sortie salles France: 16 Mai 2001

FILMOGRAPHIE: Michael Walker est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain. 2018: Paint (TV Movie). 2017: Cut Shoot Kill. 2013: The Maid's Room. 2012: Price Check. 2000: Insomnies.

Huis clos intimiste feutré auprès de la solitude d'un insomniaque contrarié par la disparition de son épouse, Insomnies joue la carte du suspense hitchcockien sous le pilier d'un climat de malaise subtilement perméable. Car véritable descente aux enfers morale du point de vue d'un professeur en littérature égaré dans les affres de sa psychose et de sa paranoïa depuis sa déroute conjugale, Insomnies fait presque office de modèle de mise en scène, de par son intelligence de la suggestion à laisser planer le doute quant à l'éventuelle culpabilité de ce dernier et la potentielle survie de son épouse. Ainsi, si le spectateur attentif à ses faits et gestes redoute le pire dès le début par le biais d'(éventuelles) indices et hallucinations aussi nonsensiques que dérangeantes, Michael Walker (dont il s'agit de son premier essai) parvient à nous immerger dans son esprit névrosé au gré d'incidents quotidiens où réalité et illusion sont en fusion. Notamment en jouant sur l'apparition de brèches opaques (un orifice dans le mur qui ira grandissant, un autre au plafond) et sur l'élément naturel de l'eau, quasi omniprésente à l'écran (on comprendra plus tard pourquoi !), lorsque Ed s'efforce, tel un forcené, de déboucher sa cuvette de WC puis celle de sa baignoire.

Remarquablement dirigé à travers son casting irréprochable, Michael Walker renoue encore avec le talent d'Hitchcock quant aux diverses inimitiés psychologiques qu'Ed encaissera auprès de l'amant de son épouse, d'une étudiante amoureuse (on craint d'ailleurs pour son sort sans jamais y connaître l'issue d'une certaine manière !), d'un médecin et surtout de la police en quête d'indices fructueux. Ainsi, durant 1h44, nous assistons impuissants, et de manière toujours plus précaire et nauséeuse (à l'instar de l'effet de surprise aussi grotesque que terrifiant du nouveau-né tuméfié), à sa lente dégénérescence morale avec une appréhension finalement exponentielle quant au dénouement redouté. Eclairé d'une photo blafarde afin de mettre en exergue la pâleur de ses décors domestiques dénués de chaleur car humidifiés par l'eau environnante, Insomnies confine au malaise cérébral, et ce jusqu'au vertige sensoriel. Pour ce faire, on peut autant compter sur le jeu subtilement ambigu du monstre sacré Jeff Daniels insufflant face aux divers témoins des sentiments d'inquiétude et de contrariété étonnamment placides de par sa force tranquille à leur persuader qu'il est un époux réfléchi et équilibré, sans doute saint d'esprit.

Cauchemar paranoïde où plane (sans jamais les plagier) les ombres d'Hitchcock, Lynch et Polanski de par sa faculté à instiller un climat de malaise dépressif que le spectateur ne peut évincer, Insomnies fait honorablement appel au drame psychologique à travers le profil chétif d'un insomniaque martyrisé par l'épuisement dans les arcanes de sa psyché influençable. Si bien que se contredisent sans répit de par sa crainte d'affronter la vérité, impuissance (morale et sexuelle), remise en question, doute et remord. Une perle du genre psychotique à (re)découvrir d'urgence !

*Bruno

2èx

"Chasing Sleep" de Michael Walker. 2000. U.S.A. 1h44. Avec Jeff Daniels, Emily Bergl, Gil Bellows, Zach Grenier, Ben Shenkman, Molly Price.

Sortie salles France: 16 Mai 2001

FILMOGRAPHIE: Michael Walker est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain. 2018: Paint (TV Movie). 2017: Cut Shoot Kill. 2013: The Maid's Room. 2012: Price Check. 2000: Insomnies.

Huis clos intimiste feutré auprès de la solitude d'un insomniaque contrarié par la disparition de son épouse, Insomnies joue la carte du suspense hitchcockien sous le pilier d'un climat de malaise subtilement perméable. Car véritable descente aux enfers morale du point de vue d'un professeur en littérature égaré dans les affres de sa psychose et de sa paranoïa depuis sa déroute conjugale, Insomnies fait presque office de modèle de mise en scène, de par son intelligence de la suggestion à laisser planer le doute quant à l'éventuelle culpabilité de ce dernier et la potentielle survie de son épouse. Ainsi, si le spectateur attentif à ses faits et gestes redoute le pire dès le début par le biais d'(éventuelles) indices et hallucinations aussi nonsensiques que dérangeantes, Michael Walker (dont il s'agit de son premier essai) parvient à nous immerger dans son esprit névrosé au gré d'incidents quotidiens où réalité et illusion sont en fusion. Notamment en jouant sur l'apparition de brèches opaques (un orifice dans le mur qui ira grandissant, un autre au plafond) et sur l'élément naturel de l'eau, quasi omniprésente à l'écran (on comprendra plus tard pourquoi !), lorsque Ed s'efforce, tel un forcené, de déboucher sa cuvette de WC puis celle de sa baignoire.

Remarquablement dirigé à travers son casting irréprochable, Michael Walker renoue encore avec le talent d'Hitchcock quant aux diverses inimitiés psychologiques qu'Ed encaissera auprès de l'amant de son épouse, d'une étudiante amoureuse (on craint d'ailleurs pour son sort sans jamais y connaître l'issue d'une certaine manière !), d'un médecin et surtout de la police en quête d'indices fructueux. Ainsi, durant 1h44, nous assistons impuissants, et de manière toujours plus précaire et nauséeuse (à l'instar de l'effet de surprise aussi grotesque que terrifiant du nouveau-né tuméfié), à sa lente dégénérescence morale avec une appréhension finalement exponentielle quant au dénouement redouté. Eclairé d'une photo blafarde afin de mettre en exergue la pâleur de ses décors domestiques dénués de chaleur car humidifiés par l'eau environnante, Insomnies confine au malaise cérébral, et ce jusqu'au vertige sensoriel. Pour ce faire, on peut autant compter sur le jeu subtilement ambigu du monstre sacré Jeff Daniels insufflant face aux divers témoins des sentiments d'inquiétude et de contrariété étonnamment placides de par sa force tranquille à leur persuader qu'il est un époux réfléchi et équilibré, sans doute saint d'esprit.

Cauchemar paranoïde où plane (sans jamais les plagier) les ombres d'Hitchcock, Lynch et Polanski de par sa faculté à instiller un climat de malaise dépressif que le spectateur ne peut évincer, Insomnies fait honorablement appel au drame psychologique à travers le profil chétif d'un insomniaque martyrisé par l'épuisement dans les arcanes de sa psyché influençable. Si bien que se contredisent sans répit de par sa crainte d'affronter la vérité, impuissance (morale et sexuelle), remise en question, doute et remord. Une perle du genre psychotique à (re)découvrir d'urgence !

*Bruno

2èx

jeudi 19 septembre 2019

L' Animal

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Claude Zidi. 1977. France. 1h40. Avec Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch, Charles Gérard, Julien Guiomar, Aldo Maccione, Dany Saval, Raymond Gérôme, Henri Génès, Jane Birkin, Johnny Hallyday, Claude Chabrol, Yves Mourousi, Mario David, Jacques Alric, Henri Attal, Josiane Balasko, Maurice Auzel, Maurice Bénichou.

Sortie salles France: 5 Octobre 1977

FILMOGRAPHIE: Claude Zidi est réalisateur et scénariste français né le 25 juillet 1934 à Paris.

1971 : Les Bidasses en folie. 1972 : Les Fous du stade. 1973 : Le Grand Bazar. 1974 : La moutarde me monte au nez. 1974 : Les Bidasses s'en vont en guerre. 1975 : La Course à l'échalote. 1976 : L'Aile ou la Cuisse. 1977 : L'Animal. 1978 : La Zizanie. 1979 : Bête mais discipliné. 1980 : Les Sous-doués. 1980 : Inspecteur la Bavure. 1982 : Les Sous-doués en vacances. 1983 : Banzaï. 1984 : Les Ripoux. 1985 : Les Rois du gag. 1987 : Association de malfaiteurs. 1988 : Deux. 1989 : Ripoux contre ripoux. 1991 : La Totale ! 1993 : Profil bas. 1997 : Arlette. 1999 : Astérix et Obélix contre César. 2001 : La Boîte. 2003 : Ripoux 3. 2011 : Les Ripoux anonymes, série coréalisée avec son fils Julien Zidi.

Comédie ultra light bâtie sur la popularité de Bebel totalement en roue libre dans un double rôle antinomique (acteur homosexuel contraint d'être doublé par son sosie, un cascadeur en requête sentimentale en la personne de Raquel Welch), l'Animal triompha en salles lors de sa sortie (3 157 789 entrées !) à la grande joie de l'acteur qui cumulait des années plus tôt de récurrents échecs (le Corps de mon ennemi, l'Alpagueur). Et si on a largement connu Claude Zidi plus inspiré, voir beaucoup plus appliqué derrière sa casquette de maître de la comédie populaire, la bonne humeur qui se dégage des situations aussi folingues qu'outrancières, l'incroyable sex-appeal de Raquel Welch (euphémisme !) irradiant l'écran à chaque seconde, le dépaysement du vaudeville exotique exploitant sans cesse les décors d'un cinéma cartoonesque et surtout la bonhomie exubérante de Belmondo s'en donnant à coeur joie dans les mimiques et gesticulations endiablées (jusqu'à la lourdeur lors des passages les moins pittoresques) achèvent de rendre ce divertissement fréquemment sympathique.

En prime d'assister à un panel de séquences impressionnantes faisant intervenir de dangereux félins (tigre / lion) ou de témoigner de cascades les plus couillues et improbables (celle aérienne lorsque Bebel fige ses jambes sur les ailes d'un avion donne clairement le vertige), l'Animal fleure bon la comédie décomplexée sous l'impulsion d'une frétillante partition de Vladimir Cosma qui nous manque tant aujourd'hui auprès de nos comédies contemporaines autrement opportunistes, pour ne pas dire dénuées d'innocence. Ainsi, outre ses moult défauts cabotins, voirs quelque peu ridicules parfois, on pardonne facilement ces effets de manche grossiers pour préserver au final un souvenir assez chaleureux d'après cet hommage à la série B aussi bricolée qu'attachante. En se remémorant enfin chez les nostalgiques ses fameuses séances que l'on savourait avec nos parents lors du "film du Dimanche soir" que TF1 diffusait de façon hebdomadaire. Et puis à titre subsidiaire il y a la présence secondaire d'Aldo Macione (et d'autres figurants devenus notoires par la suite) en cinéaste néophyte s'efforçant d'y parfaire un film d'action Bisseux avec son accent italien irrésistible. A prioriser votre séance "rétro" lors des fêtes de fin d'année.

*Bruno

2èx

mercredi 18 septembre 2019

Diabolo Menthe. Prix Louis-Delluc 1977

Photo empruntée sur Google, appartenant au site ekladata.com

de Diane Kurys. 1977. France. 1h41. Avec Éléonore Klarwein, Odile Michel, Anouk Ferjac, Michel Puterflam, Yves Rénier, Robert Rimbaud, Marie-Véronique Maurin.

Sortie salles France: 14 Décembre 1977

FILMOGRAPHIE: Diane Kurys est une réalisatrice, scénariste, actrice et productrice française, née le 3 décembre 1948 à Lyon (France). 1977 : Diabolo menthe. 1980 : Cocktail Molotov. 1983 : Coup de foudre. 1987 : Un homme amoureux. 1990 : La Baule-les-Pins. 1991 : Après l'amour. 1994 : À la folie. 1999 : Les Enfants du siècle. 2003 : Je reste ! 2005 : L'Anniversaire. 2008 : Sagan. 2013 : Pour une femme. 2015 : Arrête ton cinéma ! 2018 : Ma mère est folle.

Evocation pleine de bruit et de pudeur de la crise adolescente à travers la génération 60, Diabolo Menthe conquit le coeur du public avec ses 3 013 638 entrées, quand bien même la critique lui décerna le Prix Louis-Delluc dès sa sortie. Car retraçant la quotidienneté scolaire, familiale puis sentimentale de deux soeurs aux caractères contradictoires, Diabolo Menthe touche juste dans sa modeste émotion aussi délicate que fragile eu égard du profil de la soeur cadette (magnifiquement incarnée par la douceur de miel Éléonore Klarwein) en proie à la curiosité de par son désir d'affirmation et d'expériences nouvelles. Passionnant, touchant, poétique, voir parfois même poignant, ce Teen movie auteurisant se feuillette à l'instar d'un album souvenir, dans la mesure où Diane Kurys enchaîne les situations iconiques avec un réalisme proche du docu-vérité. Tant et si bien que le spectateur contemplatif à sa scénographie sociale (contexte historique à l'appui avec la mort de Kennedy, l'antisémitisme, le communisme, le racisme et la montée de la révolte étudiante à l'orée du mouvement contestataire de 68) se remémore instinctivement ses propres réminiscences juvéniles.

Tant auprès des chahuts en classe générés chez les profs les plus vulnérables, des punitions collectives instaurées par d'autres profs tyranniques, des cours léthargiques, des confidences entres meilleures amies, des premiers flirts dans la cour de récré, du chapardage d'un parfum dans une échoppe parisienne, du premier bal de promo, d'une pièce de théâtre en herbe, d'un baiser interdit auprès d'un prof équivoque, des photos de vacances que l'on se remémore dans l'intimité, que de la solitude existentielle d'une ado pubère en quête d'idéalisme. Sur ce dernier point, Diane Kurys radiographie avec une rare sincérité le sensible portrait d'Anna (la soeur cadette fureteuse) à travers sa fragilité d'expression qu'Eléonore Klarwein nous imprime à l'écran avec une désarmante pudeur émotive. Car c'est par l'intensité de son regard attentif, soucieux, indiscret que l'intrigue se tisse lorsque Anna, influencé par sa soeur aînée (autoritaire) et ses condisciples, se résout à s'initier à l'émancipation au grand dam de sa maman conservatrice et du père divorcé.

"Le rêve est nécessaire quand s'achève à jamais le temps de l'adolescence."

De par sa poignante sincérité que la réalisatrice néophyte parvient à nous communiquer à travers le thème universel du difficile passage à l'âge adulte, Diabolo Menthe touche au coeur avec un réalisme social toujours d'actualité, si bien que le temps ne peut en altérer sa puissance nostalgique.

*Bruno

de Diane Kurys. 1977. France. 1h41. Avec Éléonore Klarwein, Odile Michel, Anouk Ferjac, Michel Puterflam, Yves Rénier, Robert Rimbaud, Marie-Véronique Maurin.

Sortie salles France: 14 Décembre 1977

FILMOGRAPHIE: Diane Kurys est une réalisatrice, scénariste, actrice et productrice française, née le 3 décembre 1948 à Lyon (France). 1977 : Diabolo menthe. 1980 : Cocktail Molotov. 1983 : Coup de foudre. 1987 : Un homme amoureux. 1990 : La Baule-les-Pins. 1991 : Après l'amour. 1994 : À la folie. 1999 : Les Enfants du siècle. 2003 : Je reste ! 2005 : L'Anniversaire. 2008 : Sagan. 2013 : Pour une femme. 2015 : Arrête ton cinéma ! 2018 : Ma mère est folle.

Evocation pleine de bruit et de pudeur de la crise adolescente à travers la génération 60, Diabolo Menthe conquit le coeur du public avec ses 3 013 638 entrées, quand bien même la critique lui décerna le Prix Louis-Delluc dès sa sortie. Car retraçant la quotidienneté scolaire, familiale puis sentimentale de deux soeurs aux caractères contradictoires, Diabolo Menthe touche juste dans sa modeste émotion aussi délicate que fragile eu égard du profil de la soeur cadette (magnifiquement incarnée par la douceur de miel Éléonore Klarwein) en proie à la curiosité de par son désir d'affirmation et d'expériences nouvelles. Passionnant, touchant, poétique, voir parfois même poignant, ce Teen movie auteurisant se feuillette à l'instar d'un album souvenir, dans la mesure où Diane Kurys enchaîne les situations iconiques avec un réalisme proche du docu-vérité. Tant et si bien que le spectateur contemplatif à sa scénographie sociale (contexte historique à l'appui avec la mort de Kennedy, l'antisémitisme, le communisme, le racisme et la montée de la révolte étudiante à l'orée du mouvement contestataire de 68) se remémore instinctivement ses propres réminiscences juvéniles.

Tant auprès des chahuts en classe générés chez les profs les plus vulnérables, des punitions collectives instaurées par d'autres profs tyranniques, des cours léthargiques, des confidences entres meilleures amies, des premiers flirts dans la cour de récré, du chapardage d'un parfum dans une échoppe parisienne, du premier bal de promo, d'une pièce de théâtre en herbe, d'un baiser interdit auprès d'un prof équivoque, des photos de vacances que l'on se remémore dans l'intimité, que de la solitude existentielle d'une ado pubère en quête d'idéalisme. Sur ce dernier point, Diane Kurys radiographie avec une rare sincérité le sensible portrait d'Anna (la soeur cadette fureteuse) à travers sa fragilité d'expression qu'Eléonore Klarwein nous imprime à l'écran avec une désarmante pudeur émotive. Car c'est par l'intensité de son regard attentif, soucieux, indiscret que l'intrigue se tisse lorsque Anna, influencé par sa soeur aînée (autoritaire) et ses condisciples, se résout à s'initier à l'émancipation au grand dam de sa maman conservatrice et du père divorcé.