mardi 30 novembre 2021

Le Dernier Duel / The Last Duel

samedi 27 novembre 2021

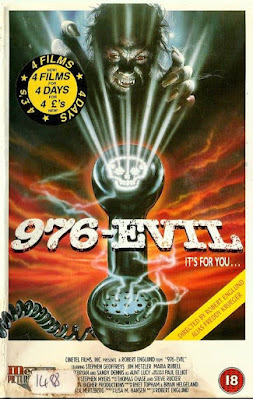

976-Evil / La Ligne du Diable

de Robert Englund. 1988. U.S.A. 1h32. Avec Stephen Geoffreys, Jim Metzler, Maria Rubell, Pat O'Bryan, Sandy Dennis

Sortie salles France: uniquement en Dvd. U.S: 24 Mars 1989

FILMOGRAPHIE: Robert Englund est un acteur et réalisateur américain né le 6 Juin 1947 à Glendale, Californie, USA. 2008: Killer Pad. 1989: Freddy, le cauchemar de vos nuits (TV Series) (2 episodes). 1988: 976-Evil.

B movie horrifique symptomatique de son époque dans laquelle il fut conçu, 976 Evil fit les beaux jours des vidéophiles des années 80, aussi mineur soit son contenu terriblement maladroit. L'acteur Robert Englund se prêtant pour la première fois au jeu de la réalisation sans prétention aucune au grand dam de son inexpérience pour autant gratifiante. Si bien que sa récréation horrifique bricolée avec futile tendresse demeure aussi charmante qu'attachante. Et rien que d'un aspect purement esthétique, 976 Evil dégage une séduisante atmosphère de "teen movie" à l'orée de la BD macabre, de par sa photo flamboyante émaillée de décors saillants (notamment un impressionnant enfer glacé lors du règlement de compte final).

mercredi 24 novembre 2021

187: Code Meurtre

Sortie salles France: 29 Avril 1998

FILMOGRAPHIE: Kevin Reynolds est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le 17 Janvier 1952 à San Antonion, Texas. 1985: Une Bringue d'enfer. Histoires Fantastiques (Epis, vous avez intérêt à me croire). 1988: La Bête de Guerre. 1991: Robin des Bois, prince des voleurs. 1993: Rapa Nui. 1995: Waterworld. 1998: 187 Code Meurtre. 2002: La Vengeance de Monte Cristo. 2006: Tristan et Yseult.

Cri d'alarme nécrosé contre la violence scolaire du point de vue d'une délinquance criminelle sans éthique, 187 Code meurtre nous laisse un goût de souffre dans la bouche au fil du générique de fin. Kevin Reynolds retraçant avec une efficacité vénéneuse le calvaire moral, ou plutôt la résilience d'un enseignant déjà victime de tentative d'homicide sur lui 1 an plus tôt. Acceptant un poste de suppléant dans un lycée aussi difficile puisque soumis à la tyrannie de gangs, Trevor Garfield tente malgré tout d'enseigner ses cours avec une amertume hélas davantage plombante. Samuel L. Jackson portant le film à bout de bras dans sa fonction victimisée recluse sur lui même en dépit de l'amitié quelque peu sentimentale qu'il entame avec sa consoeur, Ellen Henry, elle aussi victime d'intimidation et de menaces au grand dam d'un quelconque appui solidaire du côté de ses pairs.

Ainsi, à travers une ambiance peu à peu dépressive, malsaine et suicidaire, 187 Code Meurtre demeure insidieux, nihiliste, fétide de par son terrifiant discours sur l'impuissance du corps enseignant ne bénéficiant d'aucun soutien juridique, scolaire et judiciaire à travers un dialogue de sourds où chacun se renvoit la balle sans pouvoir faire preuve d'altruisme et de discernement. Or, c'est à partir de cette impasse insupportable que 187 Code meurtre bifurque peu à peu vers une idéologie réactionnaire lorsque Trevor décide subrepticement de se faire justice à force d'essuyer les menaces et provocations quotidiennes. Le climat inhospitalier demeurant franchement inquiétant, étouffant (environnement solaire à l'appui) et épeurant, notamment auprès du sort précaire de celui-ci ayant inévitablement généré de futurs règlements de compte à la fois criminels et suicidaires. Par conséquent, à travers un drame social assez captivant, ténébreux et parfois clippesque (traversé d'une BO rap envoûtante - très atmosphérique - alors qu'à la base je n'y suis absolument pas fan !), Kevin Reynolds n'y va pas avec le dos de la cuillère pour y dénoncer avec pessimisme et amertume la lassitude de ces enseignants incapables de diriger leur cours en bonne et due forme, qui plus est discrédités par leur hiérarchie plus préoccupée par leur réputation et leur finance.

mardi 23 novembre 2021

Nocturnal Animals. Lion d'Or / Grand Prix du Jury, Mostra de Venise 2016

Sortie salles France: 4 Janvier 2017. U.S: 9 Décembre 2016

FILMOGRAPHIE: Thomas Carlyle Ford, dit Tom Ford, né le 27 août 1961 à Austin (Texas), est un styliste, acteur et réalisateur américain. 2009 : A Single Man. 2016 : Nocturnal Animals.

Ainsi donc, au fil de la lecture qu'amorce Susan, entre fascination et appréhension, elle se remémore son passé en établissant un lien étroit avec les états d'âme de son ex époux, Edward Sheffield (que Jake Gyllenhaal compose dans un rôle bicéphale à travers l'exploration de sa culpabilité et de son manque de confiance qu'elle lui reprocha autrefois). Or, au fil de la prise de conscience démunie de Susan en proie au remord et au regret (notamment le fait d'avoir inconsciemment considéré la parole contradictoire de sa mère réfractaire à sa 1ère relation maritale), cette fois-ci trahie par son nouvel époux de la manière la plus sournoise, Nocturnal Animals suscite une pudeur émotive que le spectateur perçoit avec une empathie éprouvée. Tant auprès de la cruauté psychologique exercée sur sa profonde solitude et celle, torturée, d'Edward, que de la sauvagerie des actes des violeurs sans vergogne qu'Edward retranscrit avec un réalisme brute à travers son livre cathartique.

Récompenses:

Mostra de Venise 2016 : Lion d'argent - Grand prix du jury

Golden Globes 2017 : Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Aaron Taylor-Johnson

David di Donatello 2017 : Meilleur film étranger

Festival Polar de Cognac 2017 : « POLAR » 2017 du Meilleur Film Long Métrage International de Cinéma

jeudi 18 novembre 2021

Last night in Soho / Dernière nuit à Soho

mercredi 17 novembre 2021

Dredd

Sortie salles France: 16 Septembre 2012, uniquement en avant-première à l'Etrange Festival. U.S.A. 21 Septembre 2012. Belgique: 21 Novembre 2012

mardi 16 novembre 2021

Rocky IV: Rocky vs Drago - The Ultimate Director's Cut

Rocky 3, l'Oeil du Tigre: http://brunomatei.blogspot.fr/…/12/rocky-3-loeil-du-tigre.h…

lundi 15 novembre 2021

Les Aventuriers du bout du Monde

"High Road to China" de Brian G. Hutton. 1983. U.S.A/Hong-Kong/Yougoslavie. 1h45. Avec Tom Selleck, Bess Armstrong, Jack Weston, Wilford Brimley, Robert Morley, Michael Sheard, Brian Blessed.

Sortie salles France: 11 Mai 1983

FILMOGRAPHIE: Brian Geoffrey Hutton est un réalisateur et acteur américain, né le 1er janvier 1935 à New York, État de New York (États-Unis) et mort le 19 août 2014 à Los Angeles (Californie). 1965 : Graine sauvage. 1966 : The Pad and How to Use It. 1968 : Les Corrupteurs. 1968 : Quand les aigles attaquent. 1970 : De l'or pour les braves. 1972 : Une belle tigresse. 1973 : Terreur dans la nuit. 1980 : De plein fouet. 1983 : Les Aventuriers du bout du monde.Pour se faire, Brian G. Hutton a donc eu la judicieuse idée de recruter Tom Selleck (alors qu'initialement c'est lui qui devait endosser la panoplie d'Indy chez Spielberg) pour offrir une certaine ampleur à l'entreprise. De par son charisme viril taillé dans une posture bougonne, Tom Selleck est à l'aise en aventurier autoritaire aux penchants alcoolos toutefois récupéré d'une loyauté et d'une tendresse solidaire au fil de son évolution morale à reconsidérer sa partenaire déterminée à retrouver son père. On peut en dire autant de la présence pleine d'aplomb de Bess Armstrong jouant la commanditaire nantie avec un franc-parler (gentiment) contestataire. Terriblement charmante et sexy, caractérielle et davantage audacieuse (sa stratégie finale d'impressionner son entourage en s'emparant d'un avion pour mitrailler la camp ennemi) mais ne manquant pas de fragilité et de sensibilité lorsqu'elle se laisse influencer par le bagout affirmé de son partenaire, Bess Armstrong crève l'écran par son élégance charnelle dénuée de prétention. Si bien qu'elle parvient à nous envoûter à chaque fois qu'elle se présente à l'écran avec un naturel serein dénué de fard. Qui plus est, on peut également compter sur le score de John Barry afin de renforcer le souffle romanesque de l'aventure davantage éprise d'émotion et de considération quant aux valeurs humaines des personnages finalement compréhensifs et tolérants.

Complètement oublié depuis des décennies et mésestimé par la critique, Les Aventuriers du bout du monde ne méritait pas tant de déshonneur car il demeure à mon sens un formidable divertissement à l'ancienne impeccablement mené et interprété au sein de cadres naturels hybrides aussi exaltants que grandioses (bien que le tournage n'ait eu lieu qu'en Yougoslavie, et non pas en Afghanistan, au Népal, en Chine, en Turquie ou en Inde.

Note (source Wikipedia): Le film nous fait visiter l'Afghanistan, le Népal, la Chine, la Turquie et l'Inde. Mais en réalité, le tournage n'a eu lieu qu'en Yougoslavie.

vendredi 12 novembre 2021

Jennifer 8

de Bruce Robinson. 1992. U.S.A. 2h05. Avec Andy García, Lance Henriksen, Uma Thurman, Graham Beckel, Kathy Baker, Kevin Conway, John Malkovich.

Sortie salles France: 14 Avril 1993. U.S: 6 Novembre 1992

FILMOGRAPHIE: Bruce Robinson est un acteur, scénariste et réalisateur britannique, né le 2 mai 1946 à Broadstairs (Royaume-Uni). 1987 : Withnail et moi. 1989 : How to Get Ahead in Advertising. 1992 : Jennifer 8. 2011 : Rhum express.

26.07.19

jeudi 11 novembre 2021

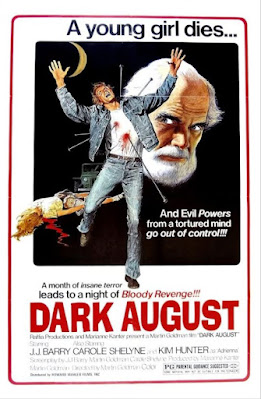

Dark August

mercredi 10 novembre 2021

It Follows. Grand Prix, Prix de la Critique, Gérardmer 2015.

de David Robert Mitchell. 2014. U.S.A. 1h40. Avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, Jake Weary, Olivia Luccardi, Daniel Zovatto.

Sortie salles France: 4 Février 2015. U.S: 27 Mars 2015

FILMOGRAPHIE: David Robert Mitchell est un réalisateur et scénariste américain.

2010: The Myth of the American Sleepover. 2014: It Follows.

A la fois angoissant, perturbant, terrifiant et tendre, fragile et romantique, It Follows renouvelle les codes parmi la sincérité d'un auteur éperdument amoureux des ambiances diffuses. Dominé par la présence juvénile de comédiens sobrement attachants dans leur fonction équilibrée d'ados en rébellion , et impulsé d'une BO capiteuse transcendant la forme d'une ambiance crépusculaire où l'insécurité prend du galon, ce psycho-killer déguisé parvient à exploiter la peur par le biais d'un pitch surnaturel, dérivatif pour la sexualité adolescente. Du cinéma d'horreur adulte donc comme on n'en voit plus depuis les années 80, authentique morceau d'ambiance funeste destiné lui aussi à trôner auprès des classiques du genre. Total respect Monsieur Mitchell.

*Eric Binford

10.11.21. 2èx. VO

La Chronique de Spectre: http://brunomatei.blogspot.fr/2014/11/spectre-boogeyman.html

Récompenses:

Prix de la Critique Internationale au Festival du cinéma Américain de Deauville, 2014

Grand Prix et Prix de la critique au Festival du film Fantastique de Gérardmer, 2015.

mardi 9 novembre 2021

Benedetta

FILMOGRAPHIE: Paul Verhoeven est un réalisateur néerlandais, né le 18 Juillet 1938 à Amsterdam.

1971: Business is business. 1973: Turkish Delices. 1975: Keetje Tippel. 1977: Le Choix du Destin. 1980: Spetters. 1983: Le Quatrième Homme. 1985: La Chair et le Sang. 1987: Robocop. 1990: Total Recall. 1992: Basic Instinct. 1995: Showgirls. 1997: Starship Troopers. 2000: l'Homme sans Ombre. 2006: Black Book. 2016: Elle. 2021: Benedetta.