Rocky 3, l'Oeil du Tigre: http://brunomatei.blogspot.fr/…/12/rocky-3-loeil-du-tigre.h…

mardi 16 novembre 2021

Rocky IV: Rocky vs Drago - The Ultimate Director's Cut

Rocky 3, l'Oeil du Tigre: http://brunomatei.blogspot.fr/…/12/rocky-3-loeil-du-tigre.h…

lundi 15 novembre 2021

Les Aventuriers du bout du Monde

"High Road to China" de Brian G. Hutton. 1983. U.S.A/Hong-Kong/Yougoslavie. 1h45. Avec Tom Selleck, Bess Armstrong, Jack Weston, Wilford Brimley, Robert Morley, Michael Sheard, Brian Blessed.

Sortie salles France: 11 Mai 1983

FILMOGRAPHIE: Brian Geoffrey Hutton est un réalisateur et acteur américain, né le 1er janvier 1935 à New York, État de New York (États-Unis) et mort le 19 août 2014 à Los Angeles (Californie). 1965 : Graine sauvage. 1966 : The Pad and How to Use It. 1968 : Les Corrupteurs. 1968 : Quand les aigles attaquent. 1970 : De l'or pour les braves. 1972 : Une belle tigresse. 1973 : Terreur dans la nuit. 1980 : De plein fouet. 1983 : Les Aventuriers du bout du monde.Pour se faire, Brian G. Hutton a donc eu la judicieuse idée de recruter Tom Selleck (alors qu'initialement c'est lui qui devait endosser la panoplie d'Indy chez Spielberg) pour offrir une certaine ampleur à l'entreprise. De par son charisme viril taillé dans une posture bougonne, Tom Selleck est à l'aise en aventurier autoritaire aux penchants alcoolos toutefois récupéré d'une loyauté et d'une tendresse solidaire au fil de son évolution morale à reconsidérer sa partenaire déterminée à retrouver son père. On peut en dire autant de la présence pleine d'aplomb de Bess Armstrong jouant la commanditaire nantie avec un franc-parler (gentiment) contestataire. Terriblement charmante et sexy, caractérielle et davantage audacieuse (sa stratégie finale d'impressionner son entourage en s'emparant d'un avion pour mitrailler la camp ennemi) mais ne manquant pas de fragilité et de sensibilité lorsqu'elle se laisse influencer par le bagout affirmé de son partenaire, Bess Armstrong crève l'écran par son élégance charnelle dénuée de prétention. Si bien qu'elle parvient à nous envoûter à chaque fois qu'elle se présente à l'écran avec un naturel serein dénué de fard. Qui plus est, on peut également compter sur le score de John Barry afin de renforcer le souffle romanesque de l'aventure davantage éprise d'émotion et de considération quant aux valeurs humaines des personnages finalement compréhensifs et tolérants.

Complètement oublié depuis des décennies et mésestimé par la critique, Les Aventuriers du bout du monde ne méritait pas tant de déshonneur car il demeure à mon sens un formidable divertissement à l'ancienne impeccablement mené et interprété au sein de cadres naturels hybrides aussi exaltants que grandioses (bien que le tournage n'ait eu lieu qu'en Yougoslavie, et non pas en Afghanistan, au Népal, en Chine, en Turquie ou en Inde.

Note (source Wikipedia): Le film nous fait visiter l'Afghanistan, le Népal, la Chine, la Turquie et l'Inde. Mais en réalité, le tournage n'a eu lieu qu'en Yougoslavie.

vendredi 12 novembre 2021

Jennifer 8

de Bruce Robinson. 1992. U.S.A. 2h05. Avec Andy García, Lance Henriksen, Uma Thurman, Graham Beckel, Kathy Baker, Kevin Conway, John Malkovich.

Sortie salles France: 14 Avril 1993. U.S: 6 Novembre 1992

FILMOGRAPHIE: Bruce Robinson est un acteur, scénariste et réalisateur britannique, né le 2 mai 1946 à Broadstairs (Royaume-Uni). 1987 : Withnail et moi. 1989 : How to Get Ahead in Advertising. 1992 : Jennifer 8. 2011 : Rhum express.

26.07.19

jeudi 11 novembre 2021

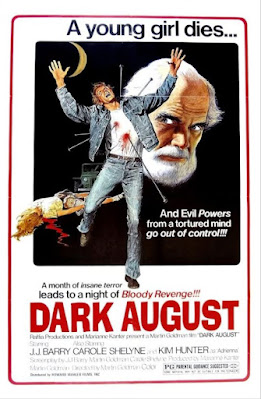

Dark August

mercredi 10 novembre 2021

It Follows. Grand Prix, Prix de la Critique, Gérardmer 2015.

de David Robert Mitchell. 2014. U.S.A. 1h40. Avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, Jake Weary, Olivia Luccardi, Daniel Zovatto.

Sortie salles France: 4 Février 2015. U.S: 27 Mars 2015

FILMOGRAPHIE: David Robert Mitchell est un réalisateur et scénariste américain.

2010: The Myth of the American Sleepover. 2014: It Follows.

A la fois angoissant, perturbant, terrifiant et tendre, fragile et romantique, It Follows renouvelle les codes parmi la sincérité d'un auteur éperdument amoureux des ambiances diffuses. Dominé par la présence juvénile de comédiens sobrement attachants dans leur fonction équilibrée d'ados en rébellion , et impulsé d'une BO capiteuse transcendant la forme d'une ambiance crépusculaire où l'insécurité prend du galon, ce psycho-killer déguisé parvient à exploiter la peur par le biais d'un pitch surnaturel, dérivatif pour la sexualité adolescente. Du cinéma d'horreur adulte donc comme on n'en voit plus depuis les années 80, authentique morceau d'ambiance funeste destiné lui aussi à trôner auprès des classiques du genre. Total respect Monsieur Mitchell.

*Eric Binford

10.11.21. 2èx. VO

La Chronique de Spectre: http://brunomatei.blogspot.fr/2014/11/spectre-boogeyman.html

Récompenses:

Prix de la Critique Internationale au Festival du cinéma Américain de Deauville, 2014

Grand Prix et Prix de la critique au Festival du film Fantastique de Gérardmer, 2015.

mardi 9 novembre 2021

Benedetta

FILMOGRAPHIE: Paul Verhoeven est un réalisateur néerlandais, né le 18 Juillet 1938 à Amsterdam.

1971: Business is business. 1973: Turkish Delices. 1975: Keetje Tippel. 1977: Le Choix du Destin. 1980: Spetters. 1983: Le Quatrième Homme. 1985: La Chair et le Sang. 1987: Robocop. 1990: Total Recall. 1992: Basic Instinct. 1995: Showgirls. 1997: Starship Troopers. 2000: l'Homme sans Ombre. 2006: Black Book. 2016: Elle. 2021: Benedetta.

lundi 8 novembre 2021

Darkman

Sortie salles France: 14 Novembre 1990. U.S: 24 Août 1990

FILMOGRAPHIE: Sam Raimi est un réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain, né le 23 Octobre 1959 à Franklin, Etats-Unis. 1981: Evil-Dead. 1985: Mort sur le Grill. 1987: Evil-Dead 2. 1990: Darkman. 1993: Evil-Dead 3. 1995: Mort ou Vif. 1998: Un Plan Simple. 1999: Pour l'amour du jeu. 2000: Intuitions. 2002: Spi-derman. 2004: Spider-man 2. 2007: Spider-man 3. 2009: Jusqu'en Enfer. 2013: Le Monde fantastique d'Oz.En dépit de son manque d'envergure et d'un aspect parfois téléfilm, Darkman est un très bon divertissement surfant sur les influences de la Universal Monster issue du Fantôme de l'Opera avec un goût prononcé pour le cartoon débridé pour y moderniser sa mythologie du monstre tragique. Si bien qu'à la suite de son passage à tabac par les sbires de Robert G. Durant, le généticien Peyton Westlake se retrouve brûlé et défiguré au sein de son labo réduit en champ de bataille. Passé pour mort, il décide d'élaborer sa vengeance en exploitant sa nouvelle création, une peau synthétique capable de lui permettre de changer de visages durant un temps limité. Dans le rôle de Darkman, et épaulé de maquillages réussis, Liam Neeson demeure très convaincant en monstre en berne partagé entre son appétence pour la vendetta meurtrière, son amour démuni auprès de sa partenaire et son humanisme torturé de renouer avec ses nobles instincts.

Sam Raimi accordant beaucoup d'attention à humaniser ce personnage esseulé plongé dans ses idées noires après que celui-ci essuya une terrible correction punitive. Dans celui de son ennemi juré, l'étrange Larry Drake demeure détestable en leader gouailleur ne lésinant par sur la cruauté et le sadisme auprès de ses exactions punitives dénuées de complexe. On est d'ailleurs étonné de constater la brutalité de certaines séquences, en particulier le prologue auquel Peyton Westlake est sévèrement mis à mal avec la bande de Durant lors d'une succession de châtiments corporels particulièrement sardoniques (on peu d'ailleurs prêter une certaine allusion à Robocop de Verhoeven pour sa violence incisive et sa thématique fondée sur la vengeance du point de vue du monstre maudit).

Inventif, romanesque, explosif et rocambolesque auprès d'un rythme pétulant surfant sur la bande dessinée décomplexée, Darkman est un pur divertissement débridé auquel Raimi renoue avec sa maestria technique traditionnelle (montage ultra dynamique) pour renforcer sa texture animée sous l'impulsion de personnages lunaires aussi hystérisés.

Récompense: Festival international du film de Catalogne en 1990 : prix du meilleur réalisateur et des meilleurs effets spéciaux

vendredi 5 novembre 2021

Possessor. Grand Prix, Gérardmer 2021.

de Brandon Cronenberg. 2020. Canada. 1h45 (Uncut). Avec Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh, Tuppence Middleton, Rossif Sutherland

Sortie salles France: 7 Avril 2021 (dvd). Canada: 9 Octobre 2021.

FILMOGRAPHIE: Brandon Cronenberg est un réalisateur et scénariste canadien né le 10 janvier 1980. 2008 : Broken Tulips (court métrage). 2010 : The Camera and Christopher Merk (court métrage). 2012 : Antiviral. 2018 : Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You (court métrage). 2019 : Possessor.

Mais pas que, car fort d'une ambiance anxiogène à la fois clinique, austère et réfrigérante tentant (avec succès) d'hypnotiser les sens du spectateur (un peu à l'instar de Frissons de Cronenberg), Possessor nous fait participer à une expérience de cinéma atypique au sein d'une société déshumanisée déversant des répliques parfois amphigouriques auprès d'une populace lobotomisée depuis des lustres. Le pitch retraçant les exactions criminelles de Tasya Vos, dépendante d'une technologie révolutionnaire, dans la mesure où celle-ci accepte auprès d'une organisation de pénétrer dans le cerveau d'un quidam pour le pousser à commettre l'irréparable selon les injonctions d'une gente huppée sans vergogne. Or, alors qu'elle accomplit sa seconde mission auprès du sujet masculin Colin, un incident technique (ou cérébral) la contraint de rester bloqué dans son corps alors que celui-ci tentera par tous les moyens de récupérer son identité lors d'éclairs de conscience assombris par ses actes crapuleux. Le récit, tentaculaire, labyrinthique, ne cessant de nous tourmenter la rétine et l'encéphale lorsque Colin et Tasya s'interposent dans leur psyché torturée de visions morbides et cauchemardesques. Brandon Cronenberg recourant à une imagerie parfois hallucinatoire aussi dérangée qu'ensorcelante à travers des images malsaines de corps, de visages liquéfiés, tuméfiés ou décomposés.

Récompenses:

Festival international du film de Catalogne 20205 :

Meilleur film

Meilleur réalisateur

Festival international du film fantastique de Gérardmer 2021 :

Grand prix du Jury

Meilleure musique originale pour Jim Williams

jeudi 4 novembre 2021

Halloween 2 / Halloween II : The Nightmare Isn't Over

de Rick Rosenthal. 1981. U.S.A. 1h32. Avec Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Charles Cyphers, Jeffrey Kramer, Lance Guest, Pamela Susan Shoop, Hunter von Leer, Dick Warlock, Leo Rossi, Gloria Gifford...

Sortie salles France: 16 juin 1982. U.S: 30 octobre 1981

FILMOGRAPHIE: Rick Rosenthal est un réalisateur américain né le 15 juin 1949 à New York.

1981 : Halloween 2 ,1983 : Bad boys ,1984 : American Dreamer,1987 : Russkies ,1987 : Distant Thunder ,1994 : Les Oiseaux 2, 2002 : Halloween résurrection (Halloween 8) , Séries T.V: 2002 : Buffy contre les vampires (épisodes À la dérive et la Prédiction), 2003 à 2008 : Smallville (7 épisodes).

Un vrai film d'ambiance symptomatique des psycho-killers des années 80.

Ainsi, sur le même canevas qu'un Vendredi 13, le schéma narratif se contente ensuite d'aligner une succession de meurtres assez efficaces et émaillés de jump scares tout en insistant sur l'ambiance d'insécurité tantôt oppressante, tantôt angoissante. Par conséquent, à travers ces conventions pour autant soigneusement réalisées, il y a une séquence saisissante à relever lorsque Michael tapi dans l'ombre d'une chambre et planqué derrière le dos d'une infirmière nous révélera inopinément son visage spectral pour la tuer ! Par ailleurs, et grâce à son ambiance inquiétante plutôt probante, la plupart des séquences angoissantes ou celles palpitantes qui interviennent dans la seconde partie sont rehaussées du score métronomique de John Carpenter, exprimant une fois encore une belle cadence dans la vigueur des poursuites et altercations. Et pour parachever et surenchérir dans l'intensité du rythme, le dernier acte se concentre sur une traque échevelée entre Laurie et Michael Myers dans les corridors de l'hôpital. On peut aussi louer la manière efficace dont Rick Rosenthal exploite l'hostilité des recoins et souterrains du huis-clos médical alors que certains survivants tentent maladroitement de s'y échapper (Laurie compris !). Quand au Dr Loomis, toujours aussi anachronique, voir même irresponsable (sa bévue expéditive lors de sa traque contre un potentiel suspect masqué), c'est à la fin du métrage qu'il tente de faire preuve d'héroïsme lors d'une confrontation explosive avec le Boogeyman. Enfin, à travers cet imposant jeu de cache cache avec la peur de l'inconnu que symbolise le magnétique Michael Myers, un évènement majeur nous révèlera la filiation unissant Laurie Strode avec le tueur. Endossant la baby-sitter au regard tantôt contrarié, tantôt apeuré, on retrouve avec plaisir la Scream Queen Jamie Lee Curtis à nouveau inlassablement traquée par son oppresseur. A bout de souffle car en état lymphatique du fait de son traitement médicamenteux, elle doit redoubler d'effort pour arpenter les couloirs afin de déjouer les agissements irraisonnés du tueur. Jamie Lee Curtis crevant à nouveau l'écran de par la sobriété de ses expressions à la fois anxiogènes et démunies dénuées d'outrance. Quant au docteur vindicatif obsédé à l'idée d'appréhender son patient demeuré, le vétéran Donald Pleasance insuffle des réactions davantage erratiques, entre posture obtuse, excès de zèle et action réactionnaire à travers sa langoureuse traque policière.

Horror Hospital

En dépit de ces facilités tributaires d'un schéma narratif linéaire, Halloween 2 sait alterner suspense lattent, angoisse diffuse et action haletante autour de la confrontation attendue entre Laurie Strode et Michael Myers. Il y émane une série B plaisamment magnétique, de par l'autorité des comédiens communément charismatiques, du charme stylisé de son ambiance horrifico-surnaturelle et de l'impact spectaculaire des meurtres et poursuites en vase-clos. Son réalisateur reprendra d'ailleurs le flambeau lors d'un 8è volet hélas de sinistre mémoire avec son concept risible d'émission de télé-réalité tournant au fiasco.

*Eric Binford

08.01.11. VF

31.10.14. VF

04.11.21. VO. 7è

NOTE (wikipedia): Le film devait être tourné en relief à la demande des scénaristes et producteurs, mais à cause du coût élevé de la 3D et que la plupart des évènements du film se déroulent de nuit, la proposition fut tombée à l'eau ! Une version alternative de Halloween 2, connue sous le nom de Rick Rosenthal Version, a été diffusée à la télévision au début des années 1980. La plupart des images violentes et gores et plusieurs scènes supplémentaires ont été ajoutées. Cette autre version est parfois visible sur la chaîne American Movie Classics. À l'origine, cette version du réalisateur déplut à John Carpenter qui en fît un nouveau montage. Une édition spéciale DVD regroupant les deux versions est sortie en 2001

mercredi 3 novembre 2021

Frankenstein rencontre le Loup-Garou / Frankenstein Meets the Wolf Man

Sortie salles France: 15 Décembre 1954. U.S: 5 Mars 1943

FILMOGRAPHIE concernant uniquement les années 40: Roy William Neill, de son vrai nom Roland de Gostrie, est un producteur de cinéma et réalisateur américain né le 4 septembre 1887 sur un bateau proche des côtes d'Irlande1 (son père était capitaine de vaisseau) et mort le 14 décembre 1946 à Londres en Angleterre (Royaume-Uni) à la suite d'une rupture d'anévrisme.1940 : His Brother's Keeper. 1940 : Hoots Mon. 1940 : The Good Old Days. 1942 : Les Yeux des bas-fonds. 1942 : Madame Spy. 1942 : Sherlock Holmes et l'Arme secrète. 1942 : Frankenstein rencontre le loup-garou. 1943 : Sherlock Holmes à Washington. 1943 : Échec à la mort. 1944 : La Femme aux araignées. 1944 : La Griffe sanglante. 1944 : La Perle des Borgia. 1944 : La Fière Tzigane. 1945 : La Maison de la peur. 1945 : La Femme en vert. 1945 : Mission à Alger. 1946 : Le Train de la mort. 1946 : La Clef. 1946 : L'Ange noir.

Faisant suite au Loup-Garou et au Fantôme de Frankenstein produits un an plus tôt, Frankenstein rencontre le Loup-garou joue clairement la carte de la série B bonnard sous la houlette de Roy William Neill, réalisateur méconnu ayant oeuvré de 1920 jusqu'aux années 40 avec pas loin de 50 métrages. Ainsi, en ayant l'audace débridée de réunir à l'écran le Loup-garou et le monstre de Frankenstein lors d'une confrontation au sommet (son final facétieux vaut assurément le détour à travers sa mise en image aussi naïve que spectaculaire !), Roy William Neill exploite un récit capillotracté pour tenir lieu des motivations désespérées du loup à trouver un remède qui pourrait le délivrer de l'immortalité. Alors que celui-ci aurait tout simplement pu se tirer une balle (d'argent) dans la tête pour mettre un terme à sa besogne criminelle.

Baignant dans un noir et blanc magnétique parmi quelques décors macabres fascinants (le prélude dans la nécropole est juste magnifique) et porté par la présence convaincante de Lon Chaney Jr. en victime meurtrie par son sort lycanthrope, Frankenstein rencontre le Loup-Garou se décline en sympathique série B d'épouvante au charme rétro palpable (noir et blanc expressif aidant).

mardi 2 novembre 2021

Maniac / The Maniac

Sortie salles France: ?. Angleterre: 20 Mai 1963

FILMOGRAPHIE: Michael Carreras est un producteur et réalisateur britannique né le 21 décembre 1927 à Londres et mort dans la même ville le 19 avril 1994. 1955 : Eric Winstone's Stagecoach. 1957: The Steel Bayonet. 1961 : Visa to Canton (en). 1961 : La Chevauchée des outlaws. 1963 : Maniac. 1963 : What a Crazy World. 1964 : Les Maléfices de la momie. 1967 : Les Femmes préhistoriques. 1968 : Le Peuple des abîmes. 1971 : La Momie sanglante. 1974 : Un dénommé Mister S.

En quête de second souffle à l'orée des années 60, la Hammer Film redore son blason en s'inspirant des Thrillers hitchcockiens si bien que 3 ans plus tôt Psychose déboulait sur les écrans pour traumatiser son public friand d'épouvante. Par conséquent, ce Maniac sorti précisément en 1963, également tourné en noir et blanc, nous entraîne dans une vénéneuse relation conjugale en compagnie d'un touriste étranger (dragueur invétéré) batifolant avec la belle-fille et la mère de celle-ci, tenancière d'un bistrot du Sud de la France. Or, 4 ans plus tôt, l'époux de cette dernière fut interné en asile psychiatrique après avoir assassiné au chalumeau (une séquence fort cruelle même si le hors-champs est de rigueur) le violeur de sa fille. Ainsi, à travers ce duo d'amants à la fois volage, sournois et perfide amorçant sans complexe leur fraîche relation face au témoignage candide de la belle-fille particulièrement influençable et chagrinée de trahison, Michael Carreras finit par nous manipuler en renchérissant les rebondissements durant l'ultime demi-heure.

Fort plaisant et soigneusement filmé à travers ses décors naturels (la Camargue) ou historiques (une arène en ruine) particulièrement baroques, Maniac dégage un climat solaire à la fois séduisant et déconcertant sous l'impulsion du couple en étreinte en concertation véreuse. Mais chut, n'en dévoilons pas plus, le spectateur s'attachant à leur liaison et à la douce Annette avec une curiosité davantage expansive eu égard des retournements de situations fructueux qui relancent l'action lors de sa dernière partie. Et bien que l'on peut déplorer un dernier rebondissement too much, pour ne pas dire superfétatoire lors des 5 dernières minutes (on sent clairement à nouveau l'influence Hitchcockienne), Maniac nous laisse sur un sentiment de satisfaction somme toute réjouissant. Notamment en tenant compte de la complémentarité du casting méconnu sobrement dirigé par un Michael Carreras plutôt inspiré à émuler le maître du suspense au sein d'une intrigue à la fois incongrue et sinueuse faisant intervenir un équivoque psychopathe.

Un excellent thriller à suspense donc injustement méconnu (il reste inédit en salles chez nous mais renait enfin de sa torpeur chez l'éditeur ESC en formats Dvd et Blu-Ray), qui plus est tourné dans un superbe scope aussi inquiétant qu'envoûtant (on se croirait même parfois dans un western pour vous donner un avant goût de la scénographie assez hybride par moments sans sombrer dans la fioriture).

*Eric Binford

lundi 1 novembre 2021

Fanatic / Die ! die ! My darling !

Sortie salles France: ?. U.S: 19 Mai 1965