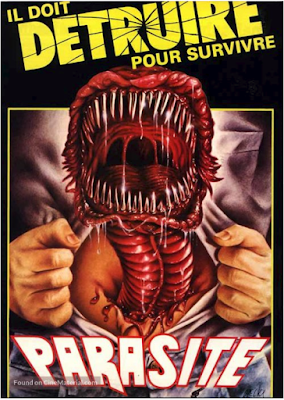

Photo empruntée sur Google, appartenant au site cinematerial.com

de Charles Band. 1982. U.S.A. 1h25. Avec Cheryl Smith, Demi Moore, Cherie Currie, Vivian Blaine, Scott Thomson.

Sortie salles France: 28 Juillet 1982. U.S: 12 Mars 1982

FILMOGRAPHIE: Charles Band est un producteur de cinéma, réalisateur et scénariste américain, né le 27 décembre 1951 à Los Angeles.1973 : Last Foxtrot in Burbank. 1977 : Crash!. 1982 : Parasite

1983 : Metalstorm. 1984 : Trancers. 1985 : The Dungeonmaster. 1986 : L'Alchimiste. 1990 : Synthoïd 2030 (vidéo). 1990 : Meridian : Le Baiser de la Bête (vidéo). 1991 : Trancers II. 1992 : Doctor Mordrid. 1993 : Prehysteria!. 1993 : Dollman vs. Demonic Toys (vidéo). 1996 : Le Cerveau de la famille. 1997 : Mystery Monsters. 1997 : Hideous!. 1997 : The Creeps. 1999 : Blood Dolls. 2000 : NoAngels.com (vidéo). 2002 : Pulse Pounders. 2003 : Puppet Master: The Legacy (vidéo). 2004 : Dr. Moreau's House of Pain (vidéo). 2005 : Decadent Evil (vidéo). 2005 : Doll Graveyard. 2005 : The Gingerdead Man. 2006 : Petrified (vidéo). 2006 : Evil Bong. 2007 : Ghost Poker. 2007 : Decadent Evil II (vidéo). 2011 : Killer Eye: Halloween Haunt

Hit video des années 80 sous la bannière étoilée Hollywood video, Parasite est une modeste série B peu ambitieuse comme de coutume chez l'habitué des séries Z, Charles Band. Exploité à sa sortie salles en 3D (relief argentique à l'ancienne !), Parasite conjugue timidement science-fiction post-apo et horreur gore, faute d'un pitch étique peu embarrassé par les invraisemblances (notre héros toujours en vie après l'explosion de son estomac, il fallait oser !) et les ellipses. A savoir qu'un médecin porteur d'un terrible parasite tente de trouver un sérum pour l'annihiler. Pour cela, afin de lui prélever du sang, il doit retrouver la trace d'un autre parasite dérobé par un gang. Egaré dans une petite bourgade désertique, il tente de se débarrasser de ces loubards et d'un étrange homme en noir travaillant pour le gouvernement. C'est alors qu'il se lie d'amitié avec un tenancier et une jeune fille solitaire. Baignant dans le cadre désertique d'un climat solaire irrespirable, Parasite séduit la vue si j'ose dire auprès de l'amateur de nanars attentif au soin apporté aux décors limités, faute de son budget low-cost.

Truffé de séquences inutiles mais pour autant assez sympas et ludiques (les loubards hyper cabotins s'adonnant aux récurrentes bastons auprès des citadins), Parasite insuffle une charmante fantaisie auprès de la posture excentrique de ces antagonistes jouant les méchants avec un sérieux involontairement cocasse. Quand bien même le duo héroïque formé par Robert Glaudini (il possède un charisme flegmatique saillant en dépit de sa posture inexpressive) et Demi Moore, assez convaincante en faire-valoir prévenante, parviennent à nous impliquer dans leurs enjeux de survie d'une cause humanitaire. Et donc grâce à son aspect visuel relativement accrocheur, ces petits détails techniques délirants (les armes lasers, les mutations du parasite !) et à sa foule de personnages assez cartoonesque (leur chassé-croisé vire à la loufoquerie), Parasite emporte l'adhésion. Tout du moins chez l'inconditionnel de plaisir coupable sensible à la sincérité de l'auteur respectant la série B candide avec un second degré assumé. Et pour pimenter le récit avare en surprise et au suspense timoré (la quête redondante du scientifique à retrouver le parasite meurtrier inspire pour autant un côté attachant dans sa posture atone et soumise), Charles Band procède à d'étonnants FX artisanaux pour parfaire quelques séquences chocs parfois très impressionnantes. A l'instar du parasite s'extirpant de la tête d'une victime ou d'un autre s'ôtant de l'estomac du héros (les 2 séquences étant filmées en gros plan gorasse).

Nanar bonnard assez immersif dans sa tentative de rationaliser un univers post-apo au sein d'un contexte horrifique, Parasite tire parti de son budget précaire grâce à l'intégrité de Charles Band confectionnant une aimable petite série B d'un charme naïf étonnamment cinégénique.

Gaïus

2èx

Box Office France: 283 141 entrées

lundi 6 août 2018

vendredi 3 août 2018

CONTAMINATION

de Luigi Cozzi (Lewis Coates). 1980. Italie/Allemagne. 1h35. Avec Ian McCulloch, Louise Marleau, Marino Masé, Siegfried Rauch, Gisela Hahn, Carlo De Mejo, Carlo Monni.

Sortie salles France: 15 Juillet 1981. Italie: 2 Août 1980

FILMOGRAPHIE: Luigi Cozzi est un réalisateur et scénariste italien, né le 7 Septembre 1947 à Busto Arsizio (Italie). 1969: Le Tunnel sous le monde. 1973: Il Vicino di casa. 1975: L'Assassino è costretto ad uccidere ancora. 1976: Dedicato a una stella. 1976: La Portiera nuda. 1979: Starcrash. 1980: Contamination. 1983: Hercule. 1985: Les Aventures d'Hercula. 1988: Turno di notte (série tv). 1988: Nosferatu à Venise. 1989: Sinbad of the seven seas. 1989: Le Chat Noir. 1989: Paganino Horror. 1991: Dario Argento: Master of Horror. 1997: Il Mondo di Dario Argento 3: Il museo degli. orrori di Dario Argento (video).

Classique bisseux des années 80 au pouvoir de fascination morbide inextinguible, Contamination préserve son attrait bonnard en jouant principalement sur l'effet "révulsif/appréhensif" de l'oeuf extraterrestre aussi blafard que méphitique. L'aspect verdâtre de sa physionomie s'exacerbant au tempo d'une respiration gutturale imprégnant toute la pellicule. Et les Goblin de parachever ces intonations macabres idoines parmi l'impact entêtant d'un score électro imprimé dans chaque mémoire !

* Gaïus

03.08.18. 7èx

29.07.13. (104 vues)

|

| Luigi Cozzi |

jeudi 2 août 2018

SILENT NIGHT BLOODY NIGHT / DEATHHOUSE

Photo empruntée sur Google, appartenant au site pinterest.fr

"Night of the Dark Full Moon" de Theodore Gershuny. 1972. U.S.A. 1h25. Avec Patrick O'Neal, James Patterson, Mary Woronov, Astrid Heeren, John Carradine, Walter Abel.

Sortie salles U.S: Novembre 1972

FILMOGRAPHIE: Theodore Gershuny est un réalisateur américain né le 30 Octobre 1933 à Chicago, décédé le 16 Mai 2007 à New-York. 1988-1990: Monsters (TV Series: 2 episodes). 1985-1987 Histoires de l'autre monde (TV Series: 5 episodes). 1985 Stephen King's Golden Tales (Video: segment "Strange Love"). 1973 Sugar Cookies. 1972 Silent night Bloody night. 1970 Kemek.

"Night of the Dark Full Moon" de Theodore Gershuny. 1972. U.S.A. 1h25. Avec Patrick O'Neal, James Patterson, Mary Woronov, Astrid Heeren, John Carradine, Walter Abel.

Sortie salles U.S: Novembre 1972

FILMOGRAPHIE: Theodore Gershuny est un réalisateur américain né le 30 Octobre 1933 à Chicago, décédé le 16 Mai 2007 à New-York. 1988-1990: Monsters (TV Series: 2 episodes). 1985-1987 Histoires de l'autre monde (TV Series: 5 episodes). 1985 Stephen King's Golden Tales (Video: segment "Strange Love"). 1973 Sugar Cookies. 1972 Silent night Bloody night. 1970 Kemek.

Rareté aussi oubliée que mésestimée en dépit de sa résurrection en Dvd chez l'éditeur Bach Films et de sa disponibilité en Blu-ray Outre-Atlantique; Silent night bloody night (à ne pas confondre avec le slasher Silent night Deadly Night natif des années 80 !) est une véritable perle horrifique comme on en voit peu de nos jours. Car imprégné d'une ambiance mortifère tangible au sein d'une demeure gothique chargée en silence, mystères et secrets inavoués, Silent Night... est ce que l'on prénomme un pur film d'ambiance hérité de l'horreur Old school des Seventies (pellicule granuleuse à l'appui). Le réalisateur soignant son cadre domestique terriblement inquiétant avec l'appui de protagonistes équivoques; notamment auprès de leur charisme patibulaire si bien que l'on peine à éprouver une certaine compassion à l'un d'entre eux. Au niveau de l'intrigue assez confuse au premier abord (notamment au niveau de sa chronologie historique), l'auteur nous illustre la transaction d'une demeure de sinistre réputation qu'un petit fils s'efforce de revendre en compagnie de son avocat. Au préalable, quelques décennies plus tôt, son grand-père mourra immolé par le feu dans de mystérieuses circonstances. S'agit-il d'un suicide ou d'un crime prémédité sachant qu'au même moment une présence dans la maison y composa une mélodie au piano ? Alors que l'avocat et sa maîtresse profitent de l'isolement de la bâtisse pour y séjourner une nuit, un tueur échappé d'un asile rode aux alentours.

A travers un récit assez vrillé et douloureux au niveau de sa dramaturgie abrupte, Theodore Gershuny y instaure un climat horrifique résolument ensorcelant au fil d'une investigation latente assez avare en indices. La fille du maire et le petit-fils du défunt propriétaire s'épaulant mutuellement à tenter de percer le mystère qui entoure la fameuse demeure restée trop longtemps inoccupée (un sentiment d'abandon et d'isolement que le réalisateur retranscrit à merveille à travers ses cadrages tarabiscotés et ses silences pesants). Quand bien même un tueur au téléphone y terrorise la police, une secrétaire et le bourgmestre avant de passer à l'acte criminelle (on apprécie d'ailleurs l'impact percutant - bien que habilement suggéré - du 1er double meurtre brutalement perpétré à la hache !). Ainsi, si l'intrigue ne fait pas preuve d'un rythme nerveux en privilégiant la caractérisation intimiste de ses personnages, la manière scrupuleuse dont le réalisateur s'efforce de consolider un climat d'insécurité perméable autour d'eux nous instille curiosité et sentiment de fascination irrépressible. A l'instar de son long flash-back tourné en sépia au gré d'un éclairage surexposé nous dévoilant des convives aussi égrillards que grossiers autour d'une table culinaire. Et ce avant qu'une explosion de violence n'y vienne semer le trouble et le chaos cauchemardesque. Autant dire que cette réminiscence à la fois glauque et malsaine fait office d'anthologie d'une horreur pestilentielle, notamment de par son réalisme expérimental. Quand bien même son surprenant final assez baroque (notamment auprès de l'accoutrement vestimentaire, victorien, d'un des protagonistes) nous laisse sur un sentiment d'impuissance, de malaise et de douce mélancolie.

Psycho-killer crépusculaire préfigurant les tueurs au téléphone icônifiés dans Black Christmas et l'incroyable Terreur sur la Ligne, Silent Night Bloody Night conjugue avec une certaine originalité les thèmes de la famille dysfonctionnelle et de la hantise pour renchérir tourment et appréhension au sein d'une demeure gothique transie d'une présence démoniale. A découvrir d'urgence pour tous les amoureux de film d'ambiance sépulcrale native d'un ciné indépendant aussi discret et personnel qu'audacieux.

Dédicace à Sandra Hameau

Gaïus

mercredi 1 août 2018

LES DIABOLIQUES. Prix Edgar-Allan-Poe du meilleur film étranger,1956

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Henry Georges Clouzot. 1955. France. 1h57. Avec Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Pierre Larquey, Michel Serrault

Sortie salles France: 29 Janvier 1955

FILMOGRAPHIE: Henri-Georges Clouzot est un scénariste, dialoguiste, réalisateur, et producteur de cinéma français, né le 20 novembre 1907 à Niort, décédé le 12 janvier 1977 à Paris. 1942 : L'assassin habite au 21. 1943 : Le Corbeau. 1947 : Quai des Orfèvres. 1949 : Manon. 1949 : Retour à la vie (segment Le Retour de Jean). 1950 : Le Voyage en Brésil (inachevé). 1950 : Miquette et sa mère. 1953 : Le Salaire de la peur. 1955 : Les Diaboliques. 1956 : Le Mystère Picasso. 1957 : Les Espions. 1960 : La Vérité. 1964 : L'Enfer, inachevé. 1967 : Grands chefs d'orchestre. 1968 : La Prisonnière.

Chef-d'oeuvre du suspense horrifique made in France autant célébré par la critique (récompenses en sus répertoriée en fin d'article !) que par le public (3 674 380 entrées), Les Diaboliques constitue un modèle de mise en scène hitchcockienne si bien qu'Henri-Georges Clouzot joue avec nos nerfs et manipule notre raison par le biais d'un scénario cruel d'une redoutable perversité. Sans déflorer d'indice, le récit impeccablement charpenté tourne autour d'une stratégie criminelle que s'efforcent de parfaire 2 complices féminines (l'épouse, la maîtresse) avides de se débarrasser de leur amant épouvantablement machiste et tyrannique. Paul Meurisse se délectant avec condescendance à molester son épouse avec un art consommé de la provocation et de l'humiliation. Le hic, c'est qu'après l'avoir lâchement assassiné et englouti au fond d'une piscine, ce dernier disparaît sans laisser de traces. Tout du moins c'est ce que le réalisateur laisse planer dans un premier temps afin de distiller un suspense latent toujours plus inquiétant autour des interrogations infructueuses des criminelles. C'est dire si Henri-Georges Clouzot est digne de rivaliser avec sir Alfred Hitchcock, notamment dans son brio à distiller vers son dernier acte une angoisse oppressante plaquant littéralement au siège le spectateur.

Celui-ci jouant avec les effets d'ombres d'un jeu de lumières suggérant une silhouette fantomatique à travers des corridors étrangement aphones. Le récit étant en prime épargné de toute partition musicale afin de rehausser le caractère réaliste des situations et rebondissements parfois improbables mais pour autant scrupuleusement dépeintes si bien que Clouzot ne lâche jamais d'une semelle les faits et gestes de nos meurtrières afin de bien nous familiariser avec leur mutuelle contrariété, entre deux caractères opposés. Et donc, en abordant en filigrane le thème de la hantise, Henri-Georges Clouzot s'improvise en maître de l'angoisse horrifique dans sa manière retorse de jouer avec les codes du film d'épouvante (avec en sus une savoureuse notion "surnaturelle" lors de sa dernière minute !), et ce jusqu'à son dénouement grand-guignolesque inscrit dans la légende du 7è art. Au-delà de la solide prestance de Paul Meurisse en détestable amant phallocrate, les Diaboliques est transcendé par les performances de Simone Signoret en maîtresse commanditaire inscrite dans une force de caractère et surtout par la douce et fragile Véra Clouzot littéralement habitée en victime démunie incessamment persécutée par ses doutes, sa névrose et ses affres de l'incompréhension. Ajoutez également pour renforcer l'attrait lugubre de sa trajectoire narrative quasi surnaturelle un noir et blanc envoûtant afin de mieux vous immerger dans la psyché névralgique de Christina (Véra Clouzot) avec autant d'empathie que d'appréhension subtilement vénéneuse.

En dépit de son renversant effet de surprise dissipé au second visionnage, Les Diaboliques reste pour autant un savoureux jeu de peur et de perversité autour d'une intrigue implacable d'une cruelle ironie macabre que son casting proéminent transfigure avec une vérité humaine à la fois glaçante et couarde. On peut d'ailleurs aussi saluer en second-rôle chargé de dérision, et en guise de cerise sur le gâteau, la présence infaillible de Charles Vanel en commissaire avenant aussi discret que fin limier.

Gaïus

2èx

Récompenses: Prix Louis-Delluc en 1954.

Prix du meilleur film étranger lors des New York Film Critics Circle Awards 1955.

Prix Edgar-Allan-Poe du meilleur film étranger en 1956.

de Henry Georges Clouzot. 1955. France. 1h57. Avec Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Pierre Larquey, Michel Serrault

Sortie salles France: 29 Janvier 1955

FILMOGRAPHIE: Henri-Georges Clouzot est un scénariste, dialoguiste, réalisateur, et producteur de cinéma français, né le 20 novembre 1907 à Niort, décédé le 12 janvier 1977 à Paris. 1942 : L'assassin habite au 21. 1943 : Le Corbeau. 1947 : Quai des Orfèvres. 1949 : Manon. 1949 : Retour à la vie (segment Le Retour de Jean). 1950 : Le Voyage en Brésil (inachevé). 1950 : Miquette et sa mère. 1953 : Le Salaire de la peur. 1955 : Les Diaboliques. 1956 : Le Mystère Picasso. 1957 : Les Espions. 1960 : La Vérité. 1964 : L'Enfer, inachevé. 1967 : Grands chefs d'orchestre. 1968 : La Prisonnière.

Chef-d'oeuvre du suspense horrifique made in France autant célébré par la critique (récompenses en sus répertoriée en fin d'article !) que par le public (3 674 380 entrées), Les Diaboliques constitue un modèle de mise en scène hitchcockienne si bien qu'Henri-Georges Clouzot joue avec nos nerfs et manipule notre raison par le biais d'un scénario cruel d'une redoutable perversité. Sans déflorer d'indice, le récit impeccablement charpenté tourne autour d'une stratégie criminelle que s'efforcent de parfaire 2 complices féminines (l'épouse, la maîtresse) avides de se débarrasser de leur amant épouvantablement machiste et tyrannique. Paul Meurisse se délectant avec condescendance à molester son épouse avec un art consommé de la provocation et de l'humiliation. Le hic, c'est qu'après l'avoir lâchement assassiné et englouti au fond d'une piscine, ce dernier disparaît sans laisser de traces. Tout du moins c'est ce que le réalisateur laisse planer dans un premier temps afin de distiller un suspense latent toujours plus inquiétant autour des interrogations infructueuses des criminelles. C'est dire si Henri-Georges Clouzot est digne de rivaliser avec sir Alfred Hitchcock, notamment dans son brio à distiller vers son dernier acte une angoisse oppressante plaquant littéralement au siège le spectateur.

Celui-ci jouant avec les effets d'ombres d'un jeu de lumières suggérant une silhouette fantomatique à travers des corridors étrangement aphones. Le récit étant en prime épargné de toute partition musicale afin de rehausser le caractère réaliste des situations et rebondissements parfois improbables mais pour autant scrupuleusement dépeintes si bien que Clouzot ne lâche jamais d'une semelle les faits et gestes de nos meurtrières afin de bien nous familiariser avec leur mutuelle contrariété, entre deux caractères opposés. Et donc, en abordant en filigrane le thème de la hantise, Henri-Georges Clouzot s'improvise en maître de l'angoisse horrifique dans sa manière retorse de jouer avec les codes du film d'épouvante (avec en sus une savoureuse notion "surnaturelle" lors de sa dernière minute !), et ce jusqu'à son dénouement grand-guignolesque inscrit dans la légende du 7è art. Au-delà de la solide prestance de Paul Meurisse en détestable amant phallocrate, les Diaboliques est transcendé par les performances de Simone Signoret en maîtresse commanditaire inscrite dans une force de caractère et surtout par la douce et fragile Véra Clouzot littéralement habitée en victime démunie incessamment persécutée par ses doutes, sa névrose et ses affres de l'incompréhension. Ajoutez également pour renforcer l'attrait lugubre de sa trajectoire narrative quasi surnaturelle un noir et blanc envoûtant afin de mieux vous immerger dans la psyché névralgique de Christina (Véra Clouzot) avec autant d'empathie que d'appréhension subtilement vénéneuse.

En dépit de son renversant effet de surprise dissipé au second visionnage, Les Diaboliques reste pour autant un savoureux jeu de peur et de perversité autour d'une intrigue implacable d'une cruelle ironie macabre que son casting proéminent transfigure avec une vérité humaine à la fois glaçante et couarde. On peut d'ailleurs aussi saluer en second-rôle chargé de dérision, et en guise de cerise sur le gâteau, la présence infaillible de Charles Vanel en commissaire avenant aussi discret que fin limier.

Gaïus

2èx

Récompenses: Prix Louis-Delluc en 1954.

Prix du meilleur film étranger lors des New York Film Critics Circle Awards 1955.

Prix Edgar-Allan-Poe du meilleur film étranger en 1956.

mardi 31 juillet 2018

SCANNERS

Photo empruntée sur Google, appartenant au site toddkuhns.com

de David Cronenberg. 1981. Canada. 1h43. Avec Jennifer O'Neill, Stephen Lack, Patrick McGoohan, Lawrence Dane, Michael Ironside, Robert A. Silverman, Lee Broker, Mavor Moore, Adam Ludwig, Murray Cruchley...

Sortie salles France: 08 avril 1981 U.S.A: 14 janvier 1981

FILMOGRAPHIE: David Cronenberg est un réalisateur canadien, né le 15 mars 1943 à Toronto (Canada). 1969 : Stereo, 1970 : Crimes of the Future, 1975 : Frissons, 1977 : Rage, 1979 : Fast Company, Chromosome 3, 1981 : Scanners, 1982 : Videodrome, 1983 : Dead Zone,1986 : La Mouche, 1988 : Faux-semblants, 1991 : Le Festin nu, 1993 : M. Butterfly, 1996 : Crash, 1999 : eXistenZ, 2002 : Spider, 2005 : A History of Violence, 2007 : Les Promesses de l'ombre, 2011 : A Dangerous Method.

10 secondes... la douleur commence, 15 secondes... vous étouffez, 20 secondes... vous explosez !

Deux ans après l'éprouvant Chromosome 3, drame horrifique sur les conséquences d'un divorce névrotique générant une lignée monstrueuse, David Cronenberg continue d'explorer le thème de la mutation génétique avec Scanners. Le docteur Paul Ruth, leader de l'organisation ConSec parvient à kidnapper un scanner du nom de Cameron, un SDF ignorant l'origine de ses dons de télépathe particulièrement destructeurs pour son entourage. Le médecin lui fait savoir ses capacités psychiques extrasensorielles qu'il peut contrôler tout en apaisant sa souffrance morale (un scanner entend de façon décuplée les voix et les pensées des autres). Pour cause, l'éphemerol, produit prescrit à la base pour favoriser l'accouchement des femmes enceintes, permet à Cameron de soulager ses effets secondaires mentaux. Mais une mission décisive lui est impartie: retrouver et tuer un dangereux scanner du nom de Darryl Revok à la tête d'une organisation criminelle. A travers ce pitch aussi passionnant que délirant, David Cronenberg nous entraîne à nouveau dans les méandres de la mutation biologique par le biais d'une enquête singulière alliant espionnage industriel, horreur (qui tâche) et science-fiction alarmiste. Avec une efficacité métronomique, Cronenberg nous dépeint une rivalité entre deux puissants cerveaux indépendamment régis par une organisation secrète. L'un, Cameron, exerçant son pouvoir à bon escient en s'efforçant de canaliser ses facultés mentales avec l'appui de son médecin pacifiste. L'autre, Revok, motivé à se servir de ce don pour créer une race nouvelle de mutants afin de dominer le monde, via l'entremise d'un produit pharmaceutique révolutionnaire.

Au sein de cette guerre des cerveaux se pose le problème d'y connaître les origines de leur faculté télépathique. S'agit-il des effets dévastateurs d'une quelconque radiation, d'un handicap mental ou d'un médicament suspicieux aux effets secondaires irréversibles ? A travers ce récit haletant impeccablement charpenté et riche en péripéties saugrenues, Cronenberg évoque les dangers de la médecine lorsque des thérapeutes s'empressent d'expérimenter sur le marché leur nouveau produit sans y connaitre les tenants et aboutissants sanitaires. Un problème d'éthique tristement actuel si bien que nous en avions porté les frais sur notre territoire français avec le fameux "Médiator" imposé aux diabétiques mais ensuite retiré du marché pour ses effets plus néfastes que bénéfiques sur notre santé. Au niveau du casting, Michael Ironside se glisse dans la peau d'un mégalo sournois daignant gouverner le monde en son patronyme. Un rôle patibulaire volontiers altier car jouant de manière cynique avec son impériosité notamment afin d'influencer son acolyte antinomique doué de discernement. De par son emprise magnétique, Stephen Lack lui vole quasiment la vedette en héros placide délibérer à déjouer ses ambitions immorales outre-mesures. Sa posture étrangement hagarde ainsi que son regard subtilement évasif rehaussant l'aura insolite de sa démarche martiale. Outre cet affrontement au sommet infiniment investi dans leurs rôles belliqueux (le final explosif nous laisse sur les rotules !), on apprécie également la présence si suave de la radieuse Jennifer O'Neill dans un rôle fragile de scanner en herbe en quête de quiétude. Enfin, le vétéran Patrick McGoohan monopolise également l'écran de manière finalement équivoque eu égard de sa responsabilité morale en savant bicéphale faussement prévenant.

La Guerre des Cerveaux

Traitant avec une rare originalité de la mutation cérébrale à travers la télépathie, Scanners reste une référence absolue du genre aussi percutante que fascinante, de par son intensité visuelle et son intrigue singulière nous alertant des dérives des labos pharmaceutiques. Outre l'impact tonitruant de la partition d'Howard Shore, on peut notamment saluer l'incroyable travail effectué sur le son afin d'accentuer les effets psychiques des cerveaux des scanners (battements de coeur diffusés au ralenti, souffle lourd, échos aigus de voix éclectiques). Quant à son imagerie épique et/ou sanglante, Cronenberg est parvenu à nous façonner des morceaux de bravoures inusités ! Telles la séquence d'ouverture dans la cafétaria, l'expérience d'hypnose avec un professeur de Yoga, l'explosion de tête d'un assistant en plein colloque ou encore l'impensable faculté d'un bébé tentant de contrôler du ventre de sa génitrice l'esprit d'un scanner infiltré dans une salle d'attente. Et pour parachever, n'oublions pas de saluer son point d'orgue explosif déployant l'affrontement graphique entre deux scanners réduits à feu et à sang. Une expérience visuelle littéralement hallucinée auquel on s'incline auprès de l'efficacité du montage et de la qualité artisanale des FX de Dick Smith (en dépit des lentilles de contact d'un blanc trop laiteux pour crédibiliser un regard écarquillé).

Gaïus

31.07.18. 5èx24.02.11. (102 vues)

Sortie salles France: 08 avril 1981 U.S.A: 14 janvier 1981

FILMOGRAPHIE: David Cronenberg est un réalisateur canadien, né le 15 mars 1943 à Toronto (Canada). 1969 : Stereo, 1970 : Crimes of the Future, 1975 : Frissons, 1977 : Rage, 1979 : Fast Company, Chromosome 3, 1981 : Scanners, 1982 : Videodrome, 1983 : Dead Zone,1986 : La Mouche, 1988 : Faux-semblants, 1991 : Le Festin nu, 1993 : M. Butterfly, 1996 : Crash, 1999 : eXistenZ, 2002 : Spider, 2005 : A History of Violence, 2007 : Les Promesses de l'ombre, 2011 : A Dangerous Method.

Deux ans après l'éprouvant Chromosome 3, drame horrifique sur les conséquences d'un divorce névrotique générant une lignée monstrueuse, David Cronenberg continue d'explorer le thème de la mutation génétique avec Scanners. Le docteur Paul Ruth, leader de l'organisation ConSec parvient à kidnapper un scanner du nom de Cameron, un SDF ignorant l'origine de ses dons de télépathe particulièrement destructeurs pour son entourage. Le médecin lui fait savoir ses capacités psychiques extrasensorielles qu'il peut contrôler tout en apaisant sa souffrance morale (un scanner entend de façon décuplée les voix et les pensées des autres). Pour cause, l'éphemerol, produit prescrit à la base pour favoriser l'accouchement des femmes enceintes, permet à Cameron de soulager ses effets secondaires mentaux. Mais une mission décisive lui est impartie: retrouver et tuer un dangereux scanner du nom de Darryl Revok à la tête d'une organisation criminelle. A travers ce pitch aussi passionnant que délirant, David Cronenberg nous entraîne à nouveau dans les méandres de la mutation biologique par le biais d'une enquête singulière alliant espionnage industriel, horreur (qui tâche) et science-fiction alarmiste. Avec une efficacité métronomique, Cronenberg nous dépeint une rivalité entre deux puissants cerveaux indépendamment régis par une organisation secrète. L'un, Cameron, exerçant son pouvoir à bon escient en s'efforçant de canaliser ses facultés mentales avec l'appui de son médecin pacifiste. L'autre, Revok, motivé à se servir de ce don pour créer une race nouvelle de mutants afin de dominer le monde, via l'entremise d'un produit pharmaceutique révolutionnaire.

Au sein de cette guerre des cerveaux se pose le problème d'y connaître les origines de leur faculté télépathique. S'agit-il des effets dévastateurs d'une quelconque radiation, d'un handicap mental ou d'un médicament suspicieux aux effets secondaires irréversibles ? A travers ce récit haletant impeccablement charpenté et riche en péripéties saugrenues, Cronenberg évoque les dangers de la médecine lorsque des thérapeutes s'empressent d'expérimenter sur le marché leur nouveau produit sans y connaitre les tenants et aboutissants sanitaires. Un problème d'éthique tristement actuel si bien que nous en avions porté les frais sur notre territoire français avec le fameux "Médiator" imposé aux diabétiques mais ensuite retiré du marché pour ses effets plus néfastes que bénéfiques sur notre santé. Au niveau du casting, Michael Ironside se glisse dans la peau d'un mégalo sournois daignant gouverner le monde en son patronyme. Un rôle patibulaire volontiers altier car jouant de manière cynique avec son impériosité notamment afin d'influencer son acolyte antinomique doué de discernement. De par son emprise magnétique, Stephen Lack lui vole quasiment la vedette en héros placide délibérer à déjouer ses ambitions immorales outre-mesures. Sa posture étrangement hagarde ainsi que son regard subtilement évasif rehaussant l'aura insolite de sa démarche martiale. Outre cet affrontement au sommet infiniment investi dans leurs rôles belliqueux (le final explosif nous laisse sur les rotules !), on apprécie également la présence si suave de la radieuse Jennifer O'Neill dans un rôle fragile de scanner en herbe en quête de quiétude. Enfin, le vétéran Patrick McGoohan monopolise également l'écran de manière finalement équivoque eu égard de sa responsabilité morale en savant bicéphale faussement prévenant.

Traitant avec une rare originalité de la mutation cérébrale à travers la télépathie, Scanners reste une référence absolue du genre aussi percutante que fascinante, de par son intensité visuelle et son intrigue singulière nous alertant des dérives des labos pharmaceutiques. Outre l'impact tonitruant de la partition d'Howard Shore, on peut notamment saluer l'incroyable travail effectué sur le son afin d'accentuer les effets psychiques des cerveaux des scanners (battements de coeur diffusés au ralenti, souffle lourd, échos aigus de voix éclectiques). Quant à son imagerie épique et/ou sanglante, Cronenberg est parvenu à nous façonner des morceaux de bravoures inusités ! Telles la séquence d'ouverture dans la cafétaria, l'expérience d'hypnose avec un professeur de Yoga, l'explosion de tête d'un assistant en plein colloque ou encore l'impensable faculté d'un bébé tentant de contrôler du ventre de sa génitrice l'esprit d'un scanner infiltré dans une salle d'attente. Et pour parachever, n'oublions pas de saluer son point d'orgue explosif déployant l'affrontement graphique entre deux scanners réduits à feu et à sang. Une expérience visuelle littéralement hallucinée auquel on s'incline auprès de l'efficacité du montage et de la qualité artisanale des FX de Dick Smith (en dépit des lentilles de contact d'un blanc trop laiteux pour crédibiliser un regard écarquillé).

Gaïus

31.07.18. 5èx24.02.11. (102 vues)

lundi 30 juillet 2018

DANS LA BRUME

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr

de Daniel Roby. 2018. France/Québec. 1h25. Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor.

Sortie salles France: 4 Avril 2018

FILMOGRAPHIE: Daniel Roby est un réalisateur, directeur de photographie, producteur, metteur en scène et éditeur québécois, né le 25 octobre 1970 à Montréal. 2018 : Dans la brume. 2015 : Versailles (série télévisée). 2013 : Louis Cyr : L'homme le plus fort du monde. 2011 : Funkytown. 2004 : La Peau blanche. 2003 : Quelques instants de la vie d'une fraise.

Réalisé par le québécois Daniel Roby, Dans la Brume est une production Franco-québécoise s'essayant honnêtement au genre fantastique avec efficacité à défaut d'être transcendant. Car retraçant sans effets homérique (si on épargne son percutant préambule catastrophiste faisant écho à la Guerre des Mondes) mais avec un souci formel (atmosphère blafarde vitriolée planant au dessus de Paris) la survie d'un couple retranché au dernier étage de leur immeuble chez un couple âgé afin de fuir la brume toxique, Dans la brume gagne en réalisme en survival post-apo soigneusement conté. Et si on peut déplorer un manque de surprise et d'action d'après une trajectoire narrative privilégiant les caractérisations humaines de parents s'efforçant de protéger leur fille atteinte du syndrome de Stimberger (elle est confinée dans une gigantesque prison de verre dans l'appartement du dessous), Dans la Brume cultive une dimension dramatique poignante au fil d'un compte à rebours de tous les dangers. La brume s'élevant toujours plus de quelques centimètres au niveau des toitures des habitations à chaque minute.

Au niveau du casting, Romain Duris monopolise l'écran avec autant de force de sûreté lors de ses stratégies héroïques pugnaces que d'humanité fébrile auprès de ses rapports précaires avec sa fille alitée (que Fantine Harduin nous retransmet avec un flegme timoré si bien qu'on a un peu de mal à y ressentir sa crainte du trépas et sa compassion parentale). Accompagné d'Olga Kurylenk en épouse contrariée, celle-ci fait notamment preuve d'un sang froid expressif lors de ses bravoures à prêter main forte à son mari avant de céder au sens du sacrifice. Enfin, derrière un vétéran du cinéma français habitué aux seconds-rôles (le Jouet, la Chèvre, le Marginal, l'Important c'est d'aimer) on apprécie également l'apparition émouvante de Michel Robin en voisin sclérosé prévenant au ton mélancolique.

Sans faire preuve d'intensité fulgurante mais laissant percer une émotion davantage poignante au fil de son récit alarmiste, Dans la Brume est une intéressante et sympathique contribution au Survival Post-apo made in France (avec un soutien Québécois !), correctement réalisée et interprétée.

* Gaïus

de Daniel Roby. 2018. France/Québec. 1h25. Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor.

Sortie salles France: 4 Avril 2018

FILMOGRAPHIE: Daniel Roby est un réalisateur, directeur de photographie, producteur, metteur en scène et éditeur québécois, né le 25 octobre 1970 à Montréal. 2018 : Dans la brume. 2015 : Versailles (série télévisée). 2013 : Louis Cyr : L'homme le plus fort du monde. 2011 : Funkytown. 2004 : La Peau blanche. 2003 : Quelques instants de la vie d'une fraise.

Réalisé par le québécois Daniel Roby, Dans la Brume est une production Franco-québécoise s'essayant honnêtement au genre fantastique avec efficacité à défaut d'être transcendant. Car retraçant sans effets homérique (si on épargne son percutant préambule catastrophiste faisant écho à la Guerre des Mondes) mais avec un souci formel (atmosphère blafarde vitriolée planant au dessus de Paris) la survie d'un couple retranché au dernier étage de leur immeuble chez un couple âgé afin de fuir la brume toxique, Dans la brume gagne en réalisme en survival post-apo soigneusement conté. Et si on peut déplorer un manque de surprise et d'action d'après une trajectoire narrative privilégiant les caractérisations humaines de parents s'efforçant de protéger leur fille atteinte du syndrome de Stimberger (elle est confinée dans une gigantesque prison de verre dans l'appartement du dessous), Dans la Brume cultive une dimension dramatique poignante au fil d'un compte à rebours de tous les dangers. La brume s'élevant toujours plus de quelques centimètres au niveau des toitures des habitations à chaque minute.

Au niveau du casting, Romain Duris monopolise l'écran avec autant de force de sûreté lors de ses stratégies héroïques pugnaces que d'humanité fébrile auprès de ses rapports précaires avec sa fille alitée (que Fantine Harduin nous retransmet avec un flegme timoré si bien qu'on a un peu de mal à y ressentir sa crainte du trépas et sa compassion parentale). Accompagné d'Olga Kurylenk en épouse contrariée, celle-ci fait notamment preuve d'un sang froid expressif lors de ses bravoures à prêter main forte à son mari avant de céder au sens du sacrifice. Enfin, derrière un vétéran du cinéma français habitué aux seconds-rôles (le Jouet, la Chèvre, le Marginal, l'Important c'est d'aimer) on apprécie également l'apparition émouvante de Michel Robin en voisin sclérosé prévenant au ton mélancolique.

Sans faire preuve d'intensité fulgurante mais laissant percer une émotion davantage poignante au fil de son récit alarmiste, Dans la Brume est une intéressante et sympathique contribution au Survival Post-apo made in France (avec un soutien Québécois !), correctement réalisée et interprétée.

* Gaïus

vendredi 27 juillet 2018

HOUSE 2

Photo empruntée sur Google, appartenant au site devildead.com

"House 2: The Second Story" de Ethan Wiley. 1984. U.S.A. 1h28. Avec Arye Gross, Jonathan Stark, Royal Dano, Bill Maher, John Ratzenberger, Lar Park-Lincoln.

Sortie salles 18 Novembre 1987. U.S: 28 Août 1987.

FILMOGRAPHIE: Ethan Wiley est un réalisateur et scénariste américain. 1987 : House 2

1998 : Les Démons du maïs 5 : La Secte des Damnés. 2006 : Blackwater Valley Exorcism. 2007 : Brutal. 2012 : Elf-Man. 2015 : Journey to the Forbidden Valley.

Malgré ses bonnes intentions de divertir sans prétention, House 2 est une séquelle poussive qui ne contentera que les ados de moins de 12 ans. La faute à un humour potache constamment lourdingue plombant toute l'intrigue redondante (la quête d'un crane de cristal ballotté entre méchants et gentils afin que ces derniers préservent l'éternelle jeunesse d'un grand-père zombifié) et à des personnages ballots (leur charisme inoffensif s'y prête plutôt bien) dans leur vaine tentative de jouer les aventuriers (façon Indiana Jones) avec une maladresse comique. Qui plus est, en éludant toute dimension horrifique si habilement exploité dans son modèle par l'inégal Steve Miner, House 2 privilégie un public familial n'ayant aucune culture du genre fantastique. A oublier donc, surtout auprès de la génération 80 ayant été malgré tout timidement séduite lors de sa sortie en salles.

Gaïus.

3èx

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Cinemovies.fr

de Steve Miner. 1986. U.S.A. 1h32. Avec William Katt, George Wendt, Richard Moll, Kay Lenz, Mary Stavin, Michael Ensign, Erik Silver, Mark Silver, Susan French, Alan Autry, Steven Williams.

Sortie salles France: 4 Juin 1986. U.S: 28 Février 1986

FILMOGRAPHIE: Steve Miner est un réalisateur américain, né le 18 Juin 1951 à Westport, dans le Connecticut. 1981: Le Tueur de Vendredi. 1982: Meurtres en 3 dimensions. 1986: House. 1986: Soul Man. 1989: Warlock. 1991: A coeur vaillant rien d'impossible. 1992: Forever Young. 1994: Sherwood's Travels. 1994: My Father ce Héros. 1996: Le Souffre douleur. 1998: Halloween, 20 ans après. 1999: Lake Placid. 2001: The Third Degree (télé-film). 2001: Texas Rangers, la revanche des Justiciers. 2002: Home of the Brave (télé-film). 2006: Scarlett (télé-film). 2007: Day of the Dead.

Récompensé à Avoriaz et au Rex après avoir remporté un joli succès en salles, House surfe sur le démoniaque Evil-dead depuis une nouvelle tendance d'horreur cartoonesque. Conçu à l'instar d'un train fantôme émaillé de chausse-trappe et revirements délirants, cette série B typiquement ludique s'approprie du thème de la demeure hantée en transcendant ses conventions auprès d'une dérision sarcastique assez finaude. Après la disparition inexpliquée de son fils Jimmy qui aboutira au divorce de sa femme, et après la mort de sa tante, le célèbre écrivain Roger Cobb s'installe dans la demeure de la défunte pour écrire son dernier roman. Mais des phénomènes surnaturelles vont se manifester prouvant notamment que son fils est bel et bien toujours vivant, retenu prisonnier dans une dimension inconnue. Loufoque et débridé avec une générosité permanente, House constitue le divertissement idéal du samedi soir bâti sur un scénario inventif alléguant un déploiement de monstres ricaneurs en tous genres. Avec comme point de départ l'argument horrifique d'une demeure hantée occultant une disparition inexpliquée, Steve Miner dynamite les traditionnels clichés lors d'une succession de gags euphorisants.

"House 2: The Second Story" de Ethan Wiley. 1984. U.S.A. 1h28. Avec Arye Gross, Jonathan Stark, Royal Dano, Bill Maher, John Ratzenberger, Lar Park-Lincoln.

Sortie salles 18 Novembre 1987. U.S: 28 Août 1987.

FILMOGRAPHIE: Ethan Wiley est un réalisateur et scénariste américain. 1987 : House 2

1998 : Les Démons du maïs 5 : La Secte des Damnés. 2006 : Blackwater Valley Exorcism. 2007 : Brutal. 2012 : Elf-Man. 2015 : Journey to the Forbidden Valley.

Malgré ses bonnes intentions de divertir sans prétention, House 2 est une séquelle poussive qui ne contentera que les ados de moins de 12 ans. La faute à un humour potache constamment lourdingue plombant toute l'intrigue redondante (la quête d'un crane de cristal ballotté entre méchants et gentils afin que ces derniers préservent l'éternelle jeunesse d'un grand-père zombifié) et à des personnages ballots (leur charisme inoffensif s'y prête plutôt bien) dans leur vaine tentative de jouer les aventuriers (façon Indiana Jones) avec une maladresse comique. Qui plus est, en éludant toute dimension horrifique si habilement exploité dans son modèle par l'inégal Steve Miner, House 2 privilégie un public familial n'ayant aucune culture du genre fantastique. A oublier donc, surtout auprès de la génération 80 ayant été malgré tout timidement séduite lors de sa sortie en salles.

Gaïus.

3èx

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Cinemovies.fr

de Steve Miner. 1986. U.S.A. 1h32. Avec William Katt, George Wendt, Richard Moll, Kay Lenz, Mary Stavin, Michael Ensign, Erik Silver, Mark Silver, Susan French, Alan Autry, Steven Williams.

Sortie salles France: 4 Juin 1986. U.S: 28 Février 1986

FILMOGRAPHIE: Steve Miner est un réalisateur américain, né le 18 Juin 1951 à Westport, dans le Connecticut. 1981: Le Tueur de Vendredi. 1982: Meurtres en 3 dimensions. 1986: House. 1986: Soul Man. 1989: Warlock. 1991: A coeur vaillant rien d'impossible. 1992: Forever Young. 1994: Sherwood's Travels. 1994: My Father ce Héros. 1996: Le Souffre douleur. 1998: Halloween, 20 ans après. 1999: Lake Placid. 2001: The Third Degree (télé-film). 2001: Texas Rangers, la revanche des Justiciers. 2002: Home of the Brave (télé-film). 2006: Scarlett (télé-film). 2007: Day of the Dead.

Récompensé à Avoriaz et au Rex après avoir remporté un joli succès en salles, House surfe sur le démoniaque Evil-dead depuis une nouvelle tendance d'horreur cartoonesque. Conçu à l'instar d'un train fantôme émaillé de chausse-trappe et revirements délirants, cette série B typiquement ludique s'approprie du thème de la demeure hantée en transcendant ses conventions auprès d'une dérision sarcastique assez finaude. Après la disparition inexpliquée de son fils Jimmy qui aboutira au divorce de sa femme, et après la mort de sa tante, le célèbre écrivain Roger Cobb s'installe dans la demeure de la défunte pour écrire son dernier roman. Mais des phénomènes surnaturelles vont se manifester prouvant notamment que son fils est bel et bien toujours vivant, retenu prisonnier dans une dimension inconnue. Loufoque et débridé avec une générosité permanente, House constitue le divertissement idéal du samedi soir bâti sur un scénario inventif alléguant un déploiement de monstres ricaneurs en tous genres. Avec comme point de départ l'argument horrifique d'une demeure hantée occultant une disparition inexpliquée, Steve Miner dynamite les traditionnels clichés lors d'une succession de gags euphorisants.

La caractérisation des personnages excentriques étant exploitée à bon escient auprès de leur complicité amicale sournoise. Ainsi, notre vénérable romancier se retrouve épié par un voisin de palier investigateur et pleutre, quand bien même une bimbo désinvolte usera un peu plus tard de son charme pour lui soumettre la garde de son rejeton. Les vicissitudes improvisées qui en émanent, telle l'investigation des flics dans la maison de Roger, la visite surprise de son ex épouse ou encore la main baladeuse agrippée au dos du bambin, sont habilement acheminées avec une efficacité roublarde. La comédie horrifique aurait également pu se prénommer Monster in the Closet tant la maison recèle de pièces secrètes et sombres placards investis par des hordes d'esprits farceurs ! L'esprit cartoonesque ambiant (d'autant plus que la maison gothique ressemble en quelque sorte à un jouet grandeur nature), la fantaisie naïve que nos protagonistes nous expriment en toute spontanéité rendent l'aventure diablement réjouissante par son esprit déjanté. Epaulé d'effets spéciaux artisanaux, tant pour la confection singulière des monstres en latex que de l'environnement surnaturel d'une maison au seuil d'une 4è dimension (le saut dans le vide précipité par Roger de sa salle de bain abouti au repère hostile d'une jungle vietnamienne !), House dépayse, détonne et surprend avec une inventivité décomplexée.

Bougrement sympathique, atmosphérique et donc dépaysant, House festoie autour d'une horreur cartoonesque, de par son script dingo et ces comédiens avenants à la bonne humeur expansive. Quant à la contribution musicale de l'éminent Harry Manfredini, il y transfigure une cadence entêtante afin de renforcer l'intensité toujours plus barrée d'un train fantôme envahit d'itinérants récalcitrants.

Gaïus

26.07.12. 5èx

Récompenses: Prix de la Critique à Avoriaz, 1986

Grand Prix au Rex de Paris, 1986

Bougrement sympathique, atmosphérique et donc dépaysant, House festoie autour d'une horreur cartoonesque, de par son script dingo et ces comédiens avenants à la bonne humeur expansive. Quant à la contribution musicale de l'éminent Harry Manfredini, il y transfigure une cadence entêtante afin de renforcer l'intensité toujours plus barrée d'un train fantôme envahit d'itinérants récalcitrants.

Gaïus

26.07.12. 5èx

Récompenses: Prix de la Critique à Avoriaz, 1986

Grand Prix au Rex de Paris, 1986

jeudi 26 juillet 2018

SAVAGE STREETS

Photo empruntée sur Google, appartenant au discreetcharmsandobscureobjects.blogspot.com

"Les Rues de l'enfer" de Danny Steinmann. 1984. U.S.A. 1h33. Avec Linda Blair, John Vernon, Robert Dryer, Johnny Venocur, Sal Landi, Scott Mayer.

Sortie salles France: 9 Janvier 1985. U.S: 5 Octobre 1984

FILMOGRAPHIE: Danny Steinmann est un auteur, producteur et réalisateur américain, né le 7 janvier 1942 à New York, décédé le 18 décembre 2012. 1985: Vendredi 13, chapitre 5. 1984: Les rues de l'enfer. 1980: Les secrets de l'invisible. 1973: High Rise.

Profitant du filon lucratif du Vigilante Movie en plein essor durant les années 80, Danny Steinmann y ajoute une louche de Rape and Revenge avec Savage Streets mystérieusement classé X Outre-atlantique ! Car si sa scène de viol un peu hard provoque encore un certain malaise et que le sort d'une jeune fille éjectée du haut d'un pont s'avère (selon moi) encore plus dérangeante, la vengeance criminelle escomptée par notre icone féministe (celle placardée sur l'affiche dans une posture héroïque impassible) fait office de bande dessinée si bien que Troma aurait bien pu le produire. A l'instar du quatuor de punks neuneus que l'on croirait issus d'un remake de Class 84 (notamment le jeune ado influant issue de famille respectable) déversant leurs insanités aux profs et à la gente féminine dans une position misogyne ballot. On s'amuse également (parfois même avec une hilarité nerveuse) du jeu si provocateur de Linda Blair surjouant sans complexe son rôle de justicière (un vrai garçon manqué de par son regard fielleux et sa combinaison d'un noir rutilant !) avec une dérision limite grotesque. Il faut dire qu'elle en fait des tonnes à travers ses expressions altières !

Au-delà de ses têtes d'affiche à la fois racoleuses et vulgaires que Danny Steinmann filme parfois complaisamment dans leur plus simple appareil (les scènes de douches avec ces lycéennes aux poitrines opulentes), Savage Streets se vautre dans la trivialité d'un script émaillé de séquences bizarrement ludiques. Si bien que le spectateur reluque ses séquences anodines avec un esprit second degré (les crêpages de chignon entre Brenda et sa rivale nunuche, la clientèle jouasse dans la boite de nuit se déhanchant sur du Rock de comptoir, le chahut communautaire des lycéens durant les cours ingérables). Et donc Savage Streets a beau être archi prévisible au point d'anticiper les évènements (notamment les confidences éplorées d'un des criminels auprès de sa victime hospitalisée parmi le témoignage de notre future justicière), on se distrait pour autant à suivre les vicissitudes de Brenda et sa bande malmenés par des punks erratiques. Danny Steinmann soignant en prime les lieux urbains hipsters à l'aide d'une photo criarde éclairée de néons.

Atomic College

A la fois benêt et primaire, ludique et pittoresque, Savage Streets exploite le rape and revenge avec un esprit BD aussi bien décomplexé que débridé (notamment ce final homérique fertile en pitreries dans l'expression gestuelle, qui plus est mal torché au niveau de la tension des affrontements et du montage). Ce qui nous permet malgré tout de quitter cette faune d'olibrius en crise identitaire sur un sentiment attractif à défaut de mémorable.

* Gaïus

2èx

"Les Rues de l'enfer" de Danny Steinmann. 1984. U.S.A. 1h33. Avec Linda Blair, John Vernon, Robert Dryer, Johnny Venocur, Sal Landi, Scott Mayer.

Sortie salles France: 9 Janvier 1985. U.S: 5 Octobre 1984

FILMOGRAPHIE: Danny Steinmann est un auteur, producteur et réalisateur américain, né le 7 janvier 1942 à New York, décédé le 18 décembre 2012. 1985: Vendredi 13, chapitre 5. 1984: Les rues de l'enfer. 1980: Les secrets de l'invisible. 1973: High Rise.

Profitant du filon lucratif du Vigilante Movie en plein essor durant les années 80, Danny Steinmann y ajoute une louche de Rape and Revenge avec Savage Streets mystérieusement classé X Outre-atlantique ! Car si sa scène de viol un peu hard provoque encore un certain malaise et que le sort d'une jeune fille éjectée du haut d'un pont s'avère (selon moi) encore plus dérangeante, la vengeance criminelle escomptée par notre icone féministe (celle placardée sur l'affiche dans une posture héroïque impassible) fait office de bande dessinée si bien que Troma aurait bien pu le produire. A l'instar du quatuor de punks neuneus que l'on croirait issus d'un remake de Class 84 (notamment le jeune ado influant issue de famille respectable) déversant leurs insanités aux profs et à la gente féminine dans une position misogyne ballot. On s'amuse également (parfois même avec une hilarité nerveuse) du jeu si provocateur de Linda Blair surjouant sans complexe son rôle de justicière (un vrai garçon manqué de par son regard fielleux et sa combinaison d'un noir rutilant !) avec une dérision limite grotesque. Il faut dire qu'elle en fait des tonnes à travers ses expressions altières !

Au-delà de ses têtes d'affiche à la fois racoleuses et vulgaires que Danny Steinmann filme parfois complaisamment dans leur plus simple appareil (les scènes de douches avec ces lycéennes aux poitrines opulentes), Savage Streets se vautre dans la trivialité d'un script émaillé de séquences bizarrement ludiques. Si bien que le spectateur reluque ses séquences anodines avec un esprit second degré (les crêpages de chignon entre Brenda et sa rivale nunuche, la clientèle jouasse dans la boite de nuit se déhanchant sur du Rock de comptoir, le chahut communautaire des lycéens durant les cours ingérables). Et donc Savage Streets a beau être archi prévisible au point d'anticiper les évènements (notamment les confidences éplorées d'un des criminels auprès de sa victime hospitalisée parmi le témoignage de notre future justicière), on se distrait pour autant à suivre les vicissitudes de Brenda et sa bande malmenés par des punks erratiques. Danny Steinmann soignant en prime les lieux urbains hipsters à l'aide d'une photo criarde éclairée de néons.

Atomic College

A la fois benêt et primaire, ludique et pittoresque, Savage Streets exploite le rape and revenge avec un esprit BD aussi bien décomplexé que débridé (notamment ce final homérique fertile en pitreries dans l'expression gestuelle, qui plus est mal torché au niveau de la tension des affrontements et du montage). Ce qui nous permet malgré tout de quitter cette faune d'olibrius en crise identitaire sur un sentiment attractif à défaut de mémorable.

* Gaïus

2èx

mercredi 25 juillet 2018

ENFER DE LA VIOLENCE (L')

Photo empruntée sur Google, appartenant au site ecranlarge.com

"The Evil That Men Do" de Jack Lee Thompson. 1984. U.S.A. 1h27. Avec Charles Bronson, Theresa Saldana, Joseph Maher, Antoinette Bower, René Enríquez, John Glover.

Sortie salles France: 15 Mars 1984 (Int - 18 ans). U.S: 21 Septembre 1984

Un an après le succès du Justicier de Minuit, Jack Lee Thompson recrute à nouveau son acteur fétiche Charles Bronson afin de renchérir un Vigilante movie en bonne et due forme. D'une ultra violence inouïe (la séquence d'intro particulièrement crue est digne de rivaliser auprès d'un tortur'porn ressuscité par la saga Saw), L'Enfer des la Violence s'enrichit d'un climat malsain tantôt poisseux eu égard des exactions expéditives de notre justicier impassible non avare d'invention pour parvenir à ses fins. Ancien tueur à gage, Holland est sollicité par une vieille connaissance à renouer avec les armes afin de mettre un terme aux agissements d'un criminel nazi passé maître dans l'art de torturer ses victimes. Ayant préalablement sacrifié l'un de ses amis lors d'une (insupportable) séance d'électrocution (discours emphatique en sus prononcé plus tôt par lui face à une assemblée voyeuriste !), Holland se lie d'amitié avec la veuve du défunt. Notamment en lui promettant de mettre fin aux agissements du bourreau réfugié dans une forteresse en Amérique du Sud.

Et donc à travers ce pitch éculé parfaitement prévisible (même si l'idée délétère du nazi en activité y ajoute une certaine originalité), Jack Lee Thompson transcende la banalité des faits exposés par le biais d'une solide réalisation exploitant sans complexe action et violence (horrifique) avec une efficacité en roue libre. Outre la présence virile du vétéran Charles Bronson toujours aussi décontracté en exterminateur placide, l'Enfer de la violence exploite habilement le cadre solaire du Mexique, à l'instar d'une visite touristique, et à travers le genre westernien que sa dernière partie homérique (poursuite en bagnoles à l'appui) improvise autour d'une prise d'otage davantage intense puis insolite (notamment auprès de sa tournure morbide faisant écho à Freaks). Qui plus est, afin de parfaire le caractère obscur de l'intrigue criminelle semée de cadavres, son score ténébreux au tempo lourd y exacerbe un style percutant à sa réalisation déjà bien rodée. Tant auprès de sa direction d'acteurs (avec des gueules familières de seconds-rôles issus des années 80), du cadre urbain tropical oscillant ensuite avec un environnement rural desséchée que du jeu du chat et de la souris que Bronson arpente en fin limier réactionnaire. Et d'y ajouter durant sa macabre filature une tacite romance qu'il forme timidement avec Rhiana afin que celle-ci témoigne en personne de sa vendetta promue.

"Dans l'exécution de la justice, il n'y a pas meilleur exécuteur que BRONSON"

B movie fichtrement sympathique à travers son intrigue classique parfaitement rodée, cocktail vitriolé d'ultra violence épicée tant et si bien que son interdiction en salles aux - de 18 ans reste encore aujourd'hui méritoire auprès du public non averti, l'Enfer de la violence peut être considéré comme l'un des plus brutaux Vigilante Movies auquel Bronson collabora (sans abattement) pour parfaire ses exploits sanguinaires en justicier sexagénaire. Et on peut avouer sans ambages que le papy en question en avait toujours dans le pantalon au 3è cycle de sa carrière !

* Gaïus

3èx

Box Office France: 876 771 entrées

"The Evil That Men Do" de Jack Lee Thompson. 1984. U.S.A. 1h27. Avec Charles Bronson, Theresa Saldana, Joseph Maher, Antoinette Bower, René Enríquez, John Glover.

Sortie salles France: 15 Mars 1984 (Int - 18 ans). U.S: 21 Septembre 1984

FILMOGRAPHIE (comprenant uniquement les productions des années 80): Jack Lee Thomson, de son vrai nom John Lee Thompson, est un réalisateur, scénariste et producteur britannique né le 1er août 1914 à Bristol (Royaume-Uni), décédé le 30 août 2002 à Sooke (Canada). 1980 : Cabo Blanco 1981 : Happy Birthday. 1981 : Code Red (TV). 1983 : Le Justicier de minuit. 1984 : L'Enfer de la violence. 1984 : L'Ambassadeur : Chantage en Israël. 1985 : Allan Quatermain et les Mines du roi Salomon. 1986 : La Loi de Murphy. 1986 : Le Temple d'or. 1987 : Le justicier braque les dealers. 1988 : Le Messager de la mort. 1989 : Kinjite, sujets tabous.

Un an après le succès du Justicier de Minuit, Jack Lee Thompson recrute à nouveau son acteur fétiche Charles Bronson afin de renchérir un Vigilante movie en bonne et due forme. D'une ultra violence inouïe (la séquence d'intro particulièrement crue est digne de rivaliser auprès d'un tortur'porn ressuscité par la saga Saw), L'Enfer des la Violence s'enrichit d'un climat malsain tantôt poisseux eu égard des exactions expéditives de notre justicier impassible non avare d'invention pour parvenir à ses fins. Ancien tueur à gage, Holland est sollicité par une vieille connaissance à renouer avec les armes afin de mettre un terme aux agissements d'un criminel nazi passé maître dans l'art de torturer ses victimes. Ayant préalablement sacrifié l'un de ses amis lors d'une (insupportable) séance d'électrocution (discours emphatique en sus prononcé plus tôt par lui face à une assemblée voyeuriste !), Holland se lie d'amitié avec la veuve du défunt. Notamment en lui promettant de mettre fin aux agissements du bourreau réfugié dans une forteresse en Amérique du Sud.

Et donc à travers ce pitch éculé parfaitement prévisible (même si l'idée délétère du nazi en activité y ajoute une certaine originalité), Jack Lee Thompson transcende la banalité des faits exposés par le biais d'une solide réalisation exploitant sans complexe action et violence (horrifique) avec une efficacité en roue libre. Outre la présence virile du vétéran Charles Bronson toujours aussi décontracté en exterminateur placide, l'Enfer de la violence exploite habilement le cadre solaire du Mexique, à l'instar d'une visite touristique, et à travers le genre westernien que sa dernière partie homérique (poursuite en bagnoles à l'appui) improvise autour d'une prise d'otage davantage intense puis insolite (notamment auprès de sa tournure morbide faisant écho à Freaks). Qui plus est, afin de parfaire le caractère obscur de l'intrigue criminelle semée de cadavres, son score ténébreux au tempo lourd y exacerbe un style percutant à sa réalisation déjà bien rodée. Tant auprès de sa direction d'acteurs (avec des gueules familières de seconds-rôles issus des années 80), du cadre urbain tropical oscillant ensuite avec un environnement rural desséchée que du jeu du chat et de la souris que Bronson arpente en fin limier réactionnaire. Et d'y ajouter durant sa macabre filature une tacite romance qu'il forme timidement avec Rhiana afin que celle-ci témoigne en personne de sa vendetta promue.

"Dans l'exécution de la justice, il n'y a pas meilleur exécuteur que BRONSON"

B movie fichtrement sympathique à travers son intrigue classique parfaitement rodée, cocktail vitriolé d'ultra violence épicée tant et si bien que son interdiction en salles aux - de 18 ans reste encore aujourd'hui méritoire auprès du public non averti, l'Enfer de la violence peut être considéré comme l'un des plus brutaux Vigilante Movies auquel Bronson collabora (sans abattement) pour parfaire ses exploits sanguinaires en justicier sexagénaire. Et on peut avouer sans ambages que le papy en question en avait toujours dans le pantalon au 3è cycle de sa carrière !

* Gaïus

3èx

Box Office France: 876 771 entrées

mardi 24 juillet 2018

JE SUIS VIVANT

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

"La corta notte delle bambole di vetro" de Aldo Lado. 1971. Italie/Allemagne/Yougoslavie. 1h32. Avec Ingrid Thulin, Jean Sorel, Mario Adorf, Barbara Bach, Fabijan Sovagovic, José Quaglio.

Sortie salles France: 19 Novembre 1999 (Int - 16 ans). Italie: 28 Octobre 1971

FILMOGRAPHIE: Aldo Lado est un réalisateur italien, né le 5 décembre 1934 à Fiume (Croatie).

1971: Je suis vivant. 1972: Qui l'a vue mourir ? 1972: La Drôle d'affaire. 1973: Sepolta viva. 1974: La cugina. 1975: La Bête tue de sang Froid. 1976: L'ultima volta. 1978: Il prigioniero (TV). 1979: L'humanoïde. 1979: Il était un musicien – Monsieur Mascagni. 1981: La désobéissance. 1982: La pietra di Marco Polo (TV). 1983: La città di Miriam (TV). 1986: I figli dell'ispettore (TV). 1987: Sahara Heat ou Scirocco. 1990: Rito d'amore. 1991: La stella del parco (TV). 1992: Alibi perfetto. 1993: Venerdì nero. 1994: La chance.

Thriller transalpin où s'y télescopent enquête policière et horreur; Je suis vivant rebutera assurément une partie du public tant Aldo Lado se réfute à divertir par le biais d'une intrigue sinueuse dénigrant une haute bourgeoisie viciée. Amoureux de la jeune et belle Mira, le journaliste Gregory Moore s'attire la jalousie de son ancienne compagne Jessica. Or, un jour Mira disparaît mystérieusement sans laisser aucune trace. Durant son investigation de longue haleine s'attirant en prime les défaveurs de la police, Gregory est sujet à une agression au point de se retrouver dans une morgue en état de catalepsie. Impuissant à hurler sa survivance, il tente de se remémorer son passé morbide depuis la disparition inexpliquée de Mira. Si Aldo Lado se fit connaître auprès des fans de Giallo avec le sympathique Qui l'a vu mourir ? et le classique horrifique La Bête tue de sang froid (déclinaison poisseuse de la dernière maison sur la Gauche), sa première réalisation, Je suis vivant, demeure moins populaire.

La faute incombant à la personnalité atypique de l'auteur délibéré à expérimenter pour son 1er essai un thriller obscur peuplé de protagonistes interlopes et témoins cauteleux. Car si l'intrigue n'est guère passionnante, notamment par son manque de rebondissements, Aldo Lado parvient pour autant à y semer un mystère latent autour de la disparition de Mira et de la condition démunie de Gregory s'efforçant d'avertir le corps médical qu'il est toujours en vie. Jalonnés de séquences baroques à travers les déambulations nocturnes de celui-ci féru d'interrogations, Je suis vivant n'est pas conçu pour plaire, caresser dans le sens du poil le spectateur embarqué dans une nébuleuse intrigue au climat morbide quasi indicible. Et ce jusqu'à nous diriger vers une conclusion escarpée étonnamment couillue dans son refus du happy-end, notamment afin d'exacerber la nature hermétique de ce thriller davantage malsain. Un parti-pris à contre-emploi qu'Aldo Lado assume jusqu'au bout dans son ambition auteurisante de nous faire partager un thriller expérimental aussi bien intriguant que sensiblement envoûtant.

Difficile d'accès de par son ambiance austère et sa nature politique corruptrice, Je suis vivant est à découvrir auprès des amateurs d'étrangeté baroque, en étant également averti de son climat de stupre à la fois vénéneux et feutré. Intéressant et personnel à condition d'y être préparé donc.

* Gaïus

2èx

"La corta notte delle bambole di vetro" de Aldo Lado. 1971. Italie/Allemagne/Yougoslavie. 1h32. Avec Ingrid Thulin, Jean Sorel, Mario Adorf, Barbara Bach, Fabijan Sovagovic, José Quaglio.

Sortie salles France: 19 Novembre 1999 (Int - 16 ans). Italie: 28 Octobre 1971

FILMOGRAPHIE: Aldo Lado est un réalisateur italien, né le 5 décembre 1934 à Fiume (Croatie).

1971: Je suis vivant. 1972: Qui l'a vue mourir ? 1972: La Drôle d'affaire. 1973: Sepolta viva. 1974: La cugina. 1975: La Bête tue de sang Froid. 1976: L'ultima volta. 1978: Il prigioniero (TV). 1979: L'humanoïde. 1979: Il était un musicien – Monsieur Mascagni. 1981: La désobéissance. 1982: La pietra di Marco Polo (TV). 1983: La città di Miriam (TV). 1986: I figli dell'ispettore (TV). 1987: Sahara Heat ou Scirocco. 1990: Rito d'amore. 1991: La stella del parco (TV). 1992: Alibi perfetto. 1993: Venerdì nero. 1994: La chance.

Thriller transalpin où s'y télescopent enquête policière et horreur; Je suis vivant rebutera assurément une partie du public tant Aldo Lado se réfute à divertir par le biais d'une intrigue sinueuse dénigrant une haute bourgeoisie viciée. Amoureux de la jeune et belle Mira, le journaliste Gregory Moore s'attire la jalousie de son ancienne compagne Jessica. Or, un jour Mira disparaît mystérieusement sans laisser aucune trace. Durant son investigation de longue haleine s'attirant en prime les défaveurs de la police, Gregory est sujet à une agression au point de se retrouver dans une morgue en état de catalepsie. Impuissant à hurler sa survivance, il tente de se remémorer son passé morbide depuis la disparition inexpliquée de Mira. Si Aldo Lado se fit connaître auprès des fans de Giallo avec le sympathique Qui l'a vu mourir ? et le classique horrifique La Bête tue de sang froid (déclinaison poisseuse de la dernière maison sur la Gauche), sa première réalisation, Je suis vivant, demeure moins populaire.

La faute incombant à la personnalité atypique de l'auteur délibéré à expérimenter pour son 1er essai un thriller obscur peuplé de protagonistes interlopes et témoins cauteleux. Car si l'intrigue n'est guère passionnante, notamment par son manque de rebondissements, Aldo Lado parvient pour autant à y semer un mystère latent autour de la disparition de Mira et de la condition démunie de Gregory s'efforçant d'avertir le corps médical qu'il est toujours en vie. Jalonnés de séquences baroques à travers les déambulations nocturnes de celui-ci féru d'interrogations, Je suis vivant n'est pas conçu pour plaire, caresser dans le sens du poil le spectateur embarqué dans une nébuleuse intrigue au climat morbide quasi indicible. Et ce jusqu'à nous diriger vers une conclusion escarpée étonnamment couillue dans son refus du happy-end, notamment afin d'exacerber la nature hermétique de ce thriller davantage malsain. Un parti-pris à contre-emploi qu'Aldo Lado assume jusqu'au bout dans son ambition auteurisante de nous faire partager un thriller expérimental aussi bien intriguant que sensiblement envoûtant.

Difficile d'accès de par son ambiance austère et sa nature politique corruptrice, Je suis vivant est à découvrir auprès des amateurs d'étrangeté baroque, en étant également averti de son climat de stupre à la fois vénéneux et feutré. Intéressant et personnel à condition d'y être préparé donc.

* Gaïus

2èx

lundi 23 juillet 2018

LA FINALE. Grand Prix Festival de l'Alpe Duez, 2018.

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Robin Sykes. 2018. France/Belgique. 1h25. Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen, Lyes Salem, Cassiopée Mayance.

Sortie salles France: 21 Mars 2018. Belgique: 28 Mars 2018

FILMOGRAPHIE: Robin Sykes est un réalisateur, producteur, scénariste et producteur.

2018: La Finale.

Estampillé "Coup de coeur" Strange Vomit Dolls !

Cure de bonheur et de tendresse anti-sinistrose alors que l'on aurait pu craindre une comédie sirupeuse volontiers pathos d'après un thème aussi grave, La Finale n'a pas volé son Grand Prix à l'Alpe d'Huez tant et si bien que le 1er long de Robin Sykes nous touche droit au coeur avec une émotion jamais programmée. Ce dernier abordant la maladie d'Alzheimer sous le pilier d'une comédie aigre douce (tournée efficacement à l'américaine !) que le tandem Thierry Lhermitte / Rayane Bensetti magnétise avec une spontanéité irréfragable. Le récit initiatique s'articulant auprès de la discorde de J.B, jeune passionné de basket ball délibéré à rejoindre Paris pour assister à sa finale en compagnie de son grand-père encombrant souffrant d'Alzheimer. Bien évidemment, durant leur périple houleux semé d'incidents, rencontres humaines, quiproquos et longs détours routiers que Lhermitte enchaîne en pagaille avec une innocence souvent poignante en malade sénile, Roland et J.B vont apprendre à se connaître de par l'empathie progressive de ce dernier partagé entre le questionnement parental, l'intérêt du souvenir et la réflexion comportementale.

Si le récit prévisible ne s'avère pas franchement inventif, Robin Sykes compte sur ce choc des générations en requête d'amour, de passion et de reconnaissance, ainsi que le réalisme de leur itinéraire infortuné pour nous faire constamment vibrer avec une bonhomie mesurée. Les séquences les plus émouvantes ou autrement cocasses emportant tout naturellement l'adhésion grâce au tempérament fougueux des comédiens parvenant à nous insuffler leurs sentiments sans tirer sur la corde sensible. Puis finalement de résolument nous surprendre lors de sa dernière partie à la dramaturgie beaucoup plus prononcée mais pour autant jamais racoleuse lorsque nous finirons d'en apprendre un peu plus sur le passé tragique de Roland, pour ne pas dire traumatique, faute des prémices de sa maladie cognitive. Et donc parmi son contexte de comédie légère menée tambour battant, Robin Sykes y cultive un témoignage à la fois humble, douloureux et plein de tendresse sur la maladie d'Alzheimer. Et ce en prônant sans voyeurisme (ni blagues acnéennes) les valeurs de l'amour, de l'amitié, de la cohésion familiale et surtout des effets fructueux de la "réminiscence" afin de mieux accompagner le malade incurable vers une certaine allégresse, aussi fallacieuse soit parfois la démarche. "La Finale" prenant dès lors tout son (second) sens lors d'une conclusion anthologique (préparez les mouchoirs !) faisant appel à un évènement sportif resté dans chaque mémoire, si bien que "quand on a vu ça, je crois qu'on peut mourir tranquille" !

Comédie pittoresque beaucoup plus tendre et douloureuse au fil de son initiation identitaire (tant auprès du personnage de J.B que celui de Rolland), la Finale arrachera sans aucun doute les larmes aux plus sensibles grâce à son intensité émotionnelle épurée que le bouleversant Thierry Lhermitte (Prix d'Interprétation indiscutable !) nous retransmet avec un naturel trouble (on croirait réellement qu'il est atteint de cette pathologie!). L'acteur soulevant donc le film du poids de ses épaules en compagnie du néophyte mais prometteur Rayane Bensetti en ado rebelle à la fringance jamais irritante. Après l'incroyable surprise Tout le monde debout d'après Dubosc, La Finale demeure assurément LA comédie de l'année 2018 si bien que Robin Sykes est un talent à surveiller !

* Gaïus

Récompenses:

Grand Prix, Prix d'interprétation masculine pour Thierry Lhermitte au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2018.

de Robin Sykes. 2018. France/Belgique. 1h25. Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen, Lyes Salem, Cassiopée Mayance.

Sortie salles France: 21 Mars 2018. Belgique: 28 Mars 2018

FILMOGRAPHIE: Robin Sykes est un réalisateur, producteur, scénariste et producteur.

2018: La Finale.

Estampillé "Coup de coeur" Strange Vomit Dolls !

Cure de bonheur et de tendresse anti-sinistrose alors que l'on aurait pu craindre une comédie sirupeuse volontiers pathos d'après un thème aussi grave, La Finale n'a pas volé son Grand Prix à l'Alpe d'Huez tant et si bien que le 1er long de Robin Sykes nous touche droit au coeur avec une émotion jamais programmée. Ce dernier abordant la maladie d'Alzheimer sous le pilier d'une comédie aigre douce (tournée efficacement à l'américaine !) que le tandem Thierry Lhermitte / Rayane Bensetti magnétise avec une spontanéité irréfragable. Le récit initiatique s'articulant auprès de la discorde de J.B, jeune passionné de basket ball délibéré à rejoindre Paris pour assister à sa finale en compagnie de son grand-père encombrant souffrant d'Alzheimer. Bien évidemment, durant leur périple houleux semé d'incidents, rencontres humaines, quiproquos et longs détours routiers que Lhermitte enchaîne en pagaille avec une innocence souvent poignante en malade sénile, Roland et J.B vont apprendre à se connaître de par l'empathie progressive de ce dernier partagé entre le questionnement parental, l'intérêt du souvenir et la réflexion comportementale.

Si le récit prévisible ne s'avère pas franchement inventif, Robin Sykes compte sur ce choc des générations en requête d'amour, de passion et de reconnaissance, ainsi que le réalisme de leur itinéraire infortuné pour nous faire constamment vibrer avec une bonhomie mesurée. Les séquences les plus émouvantes ou autrement cocasses emportant tout naturellement l'adhésion grâce au tempérament fougueux des comédiens parvenant à nous insuffler leurs sentiments sans tirer sur la corde sensible. Puis finalement de résolument nous surprendre lors de sa dernière partie à la dramaturgie beaucoup plus prononcée mais pour autant jamais racoleuse lorsque nous finirons d'en apprendre un peu plus sur le passé tragique de Roland, pour ne pas dire traumatique, faute des prémices de sa maladie cognitive. Et donc parmi son contexte de comédie légère menée tambour battant, Robin Sykes y cultive un témoignage à la fois humble, douloureux et plein de tendresse sur la maladie d'Alzheimer. Et ce en prônant sans voyeurisme (ni blagues acnéennes) les valeurs de l'amour, de l'amitié, de la cohésion familiale et surtout des effets fructueux de la "réminiscence" afin de mieux accompagner le malade incurable vers une certaine allégresse, aussi fallacieuse soit parfois la démarche. "La Finale" prenant dès lors tout son (second) sens lors d'une conclusion anthologique (préparez les mouchoirs !) faisant appel à un évènement sportif resté dans chaque mémoire, si bien que "quand on a vu ça, je crois qu'on peut mourir tranquille" !

Comédie pittoresque beaucoup plus tendre et douloureuse au fil de son initiation identitaire (tant auprès du personnage de J.B que celui de Rolland), la Finale arrachera sans aucun doute les larmes aux plus sensibles grâce à son intensité émotionnelle épurée que le bouleversant Thierry Lhermitte (Prix d'Interprétation indiscutable !) nous retransmet avec un naturel trouble (on croirait réellement qu'il est atteint de cette pathologie!). L'acteur soulevant donc le film du poids de ses épaules en compagnie du néophyte mais prometteur Rayane Bensetti en ado rebelle à la fringance jamais irritante. Après l'incroyable surprise Tout le monde debout d'après Dubosc, La Finale demeure assurément LA comédie de l'année 2018 si bien que Robin Sykes est un talent à surveiller !

* Gaïus

Récompenses:

Grand Prix, Prix d'interprétation masculine pour Thierry Lhermitte au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2018.

vendredi 20 juillet 2018

BLUE JAY

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

d'Alex Lehmann. 2016. U.S.A. 1h20. Avec Mark Duplass, Sarah Paulson, Clu Gulager. James Andrews, Harris Benbury.

Diffusé France: 6 Décembre 2016. U.S: 11 Octobre 2016

FILMOGRAPHIE: Alex Lehmann est un réalisateur, scénariste et producteur américain. 2016: Blue Jay.

"Un jour l'amour a dit à l'amitié : Pourquoi existes-tu puisque je suis là ?

L'amitié lui répond : Pour amener un sourire là ou tu as laissé des larmes."

Pour sa première réalisation, Alex Lehmann aborde la comédie romantique avec un budget très limité. Oeuvre indépendante tournée en noir et blanc durant 1 semaine de tournage avec uniquement en vedettes deux acteurs (si on écarte les 10 premières minutes), Blue Jay s'inscrit dans un cinéma vérité de par son authenticité émotionnelle sans fard que le casting nous retransmet avec une intensité vertigineuse. Outre le soin de sa mise en scène (notamment à travers la plénitude de la nature si flegmatique), la précision de sa bande-son (notamment lors des silences les plus placides), la sérénité de sa BO et l'épure de sa photo monochrome, Blue Jay est donc transfiguré par le duo scintillant Mark Duplass / Sarah Paulson (révélée par la série American Horror Story) incarnant avec une spontanéité fulgurante les amants infortunés d'une romance galvaudée.

Le récit nous relatant leur inopinée retrouvaille après 20 ans d'absence, et ce le temps d'une journée élégiaque à se remémorer certains souvenirs en toute improvisation. Romance intimiste traitée avec autant de pudeur que d'éclairs de fraîcheur (la soirée "déjantée" autour d'une danse de rap), Blue Jay nous immerge dans les psychés des amants éperdus avec un réalisme capiteux eu égard du jeu expansif du duo sentimental en perte de repère. Le réalisateur prenant soin au fil de leur aparté et confidences parentales à y capter l'humanité de leur expression (l'échange des regards complices s'avère parfois bouleversant quand l'amitié renoue avec l'amour) en tenant compte au terme des tenants et aboutissants de leur échec sentimental. Et donc à travers leur déception commune d'être passés à côté d'une liaison amoureuse autrement exaltante, Alex Lehmann amorce les thèmes de l'immaturité et de la culpabilité paternelle auprès des couples juvéniles tiraillés entre la passion des sentiments et le désagrément de la responsabilité filiale.

"L'une des plus grandes douleurs est d'aimer une personne que tu ne peux pas avoir."

Instant vérité d'émotions candides et de fraîcheur fringantes par le biais d'une désillusion amoureuse, Blue Jay dégage une sensibilité résolument ténue et charmante grâce à l'alchimie amoureuse que forment Mark Duplass et surtout Sarah Paulson communément habités par leurs états d'âme fébriles, nostalgiques et torturés, et ce à travers leur disparité caractérielle. La finalité du récit aussi bien douloureux que conciliant (ni happy-end, ni bad-end) nous interrogeant sur les lourdes conséquences de nos actes immatures lorsque le destin nous offrait l'opportunité de cristalliser l'amour de sa vie. Le récit plein de fragilité, d'émotions bipolaires et de vitalité d'esprit suscitant chez nous l'envie de renouer avec un amour de jeunesse, voir de rester attentif à l'éventuelle rencontre d'une inconnue entrevue au coin d'une rue.

Dédicace à Frederic Serbource.

* Gaïus

d'Alex Lehmann. 2016. U.S.A. 1h20. Avec Mark Duplass, Sarah Paulson, Clu Gulager. James Andrews, Harris Benbury.

Diffusé France: 6 Décembre 2016. U.S: 11 Octobre 2016

FILMOGRAPHIE: Alex Lehmann est un réalisateur, scénariste et producteur américain. 2016: Blue Jay.

"Un jour l'amour a dit à l'amitié : Pourquoi existes-tu puisque je suis là ?

L'amitié lui répond : Pour amener un sourire là ou tu as laissé des larmes."