de Mary Lambert. 1989. U.S.A. 1h43. Avec Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Gwynne, Miko Hughes, Brad Greenquist, Blaze Berdahl.

Sortie salles France: 17 Janvier 1990. U.S: 21 Avril 1989

FILMOGRAPHIE: Mary Lambert est une réalisatrice américaine, née le 13 Octobre 1951 à Helena, Arkansas (Etats-Unis). 1977: Rapid Eye Movements. 1987: Siesta. 1989: Bobby Brown his Prerogative (dtv). 1989: Simetierre. 1991: Grand Isle. 1992: Simetiere 2. 1994: Dragstrip Girl (télé-film). 1996: Le Visage du Mal (télé-film). 1997: Le Prix du Désir (télé-film). 1999: Clubland. 2000: In Between. 2000: Cercle Fermé. 2001: Strange Frequency (télé-film). 2001: Les Sorcières de Halloween 2 (télé-film). 2005: Urban Legend 3: Bloody Mary. 2008: The Attic. 2011: Mega Python vs. Gatoroid.

Poème mortifère sur l’injustice et la peur de mourir, Simetierre aborde l’horreur avec une rare intelligence, en scrutant la lente descente aux enfers d’une famille incapable d’accepter l’idée du trépas. Adapté d’un célèbre roman de Stephen King, le film tire parti d’un postulat audacieux pour renouveler le mythe du zombie et nourrir une réflexion sur la souffrance - physique autant que morale.

Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux enfants emménagent dans une maison bucolique, bordée par une route meurtrière, traversée sans relâche par des camions lancés à toute allure. Accueilli chaleureusement par leur voisin, celui-ci propose un jour à Louis de visiter un mystérieux cimetière pour animaux. Mais, à quelques mètres de là, un autre territoire sacré - d’origine indienne - possède un pouvoir interdit : ressusciter les morts.

Il faudra la mort accidentelle du chat familial pour que Louis, aveuglé par le chagrin, ose braver les lois naturelles… et tenter l’expérience de la résurrection. Simetierre baigne alors dans un climat funèbre, glacial, lancinant. Il aborde la mort sans inhibition, comme une malédiction cruelle qui s’abattra, inéluctable, sur les Creed. Confrontés à une série de deuils, les membres de la famille révèlent leur nature : égoïstes, effrayés, capricieux — incapables de supporter le poids de leur propre douleur.

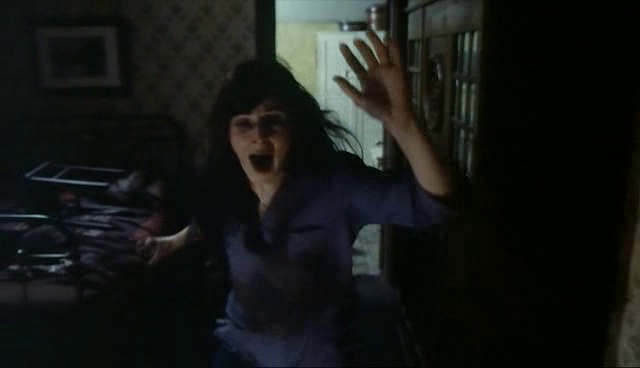

Ellie, leur fille, est la première à ployer sous l’angoisse. Possessive, elle développe une obsession morbide pour son chat, terrifiée à l’idée qu’on le lui arrache. Louis, éminent médecin, est déjà fragilisé par la mort récente d’un patient - revenu d’entre les morts sous forme spectrale pour l’avertir de ne pas franchir les limites du cimetière indien. Quant à Rachel, elle reste hantée par un épisode traumatique de son enfance : la lente agonie de sa sœur Zelda, atteinte d’une maladie dégénérative. Rongée par la culpabilité, elle avait fini par souhaiter sa mort pour mettre un terme à l’horreur.

À travers ce postulat fantastique - fascinant car il questionne la vie au-delà de la mort - Simetierre confronte une famille brisée à l’ultime tentation : celle de nier la fin, de violer l’ordre des choses, de pactiser avec l’indicible.

La mort, omniprésente, n’est ici qu’un rappel : spirituel, fatal, libérateur. Une catharsis… ou une malédiction. Pour abréger la souffrance. Pour plonger plus profond.

— Bruno

4eX

.jpg)

.jpg)