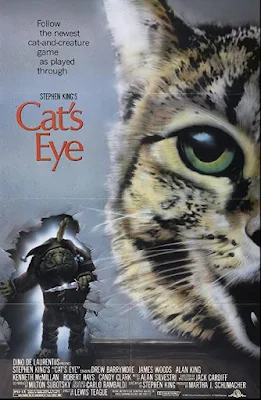

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Lewis Teague. 1985. U.S.A. 1h34. Avec Drew Barrymore, James Woods, Alan King, Kenneth McMillan, Robert Hays, Candy Clark, James Naughton.

Sortie salles France: ? U.S: 12 Avril 1985

FILMOGRAPHIE: Lewis Teague (né le 8 mars 1938 à Brooklyn, New-York, Etats-Unis) est un réalisateur, monteur, acteur et directeur de la photographie américain. 1974: Dirty O'Neil. 1979: The Lady in red. 1980: L'Incroyable Alligator. 1982: Fighting Back. 1983: Cujo. 1985: Cat's Eye. 1985: Le Diamant du Nil. 1989: Collision Course. 1990: Navy Seals: les meilleurs. 1991: Wedlock.

Film à sketchs mésestimé et oublié si bien qu'il fut d'ailleurs privé de sortie salles dans l'hexagone, Cat's Eye mérite à être réévalué sous la mainmise de l'habile faiseur Lewis Teague (Cujo, l'Incroyable Alligator, le Diamant du Nil). Car en transposant à l'écran 2 nouvelles de Stephen King tiré de son roman Danse Macabre, et en y créant une 3è histoire spécialement conçue pour le ciné, Cat's Eye fleure bon la série B bonnard à travers son esprit sarcastique dénué de complexe. Le palme du plus fun et loufoque revenant au premier segment endossé par James Wood. Il y joue le rôle d'un fumeur invétéré tentant de stopper son addiction dans un centre de désintox aux méthodes aussi drastiques que démesurées. Doux euphémisme eu égard de l'absurdité d'un concept dictatorial jouant sur l'intimidation et le chantage des proches de leur patient prochainement soumis à une torture à la fois morale et corporel si ce dernier aurait le vice d'en griller une. Débordant d'humour vitriolé et d'inventivité débridée, cette première histoire jouit d'un climat de folie permanent, notamment si je me réfère aux hallucinations hilarantes du patient lors du dîner galant.

Le second sketch relate la terrible vengeance d'un gangster septuagénaire auprès de l'amant de son épouse. Pour ce faire, celui-ci devra opérer le tour de l'immeuble en arpentant la corniche, et ce après avoir négocié un cruel dilemme avec son tortionnaire rupin. Coeurs fragiles réfractaires au vertige, abstenez vous (j'en fais parti !) car Lewis Teague s'y entend habilement pour nous provoquer une frousse viscérale lorsque la victime confinée à haute altitude s'efforce de parfaire son parcours du combattant à travers une série d'épreuves aussi insidieuses que météorologiques. Et si ce dilemme aussi sadique qu'improbable ne convainc qu'à moitié quant au consentement un peu trop facile de la victime, sa grande efficacité émotionnelle nous fait vite omettre son manque de crédibilité, notamment grâce au jeu à contre-emploi de Robert Hays (l'inoubliable luron de Y'a t-il un pilote dans l'avion ?) à la force d'expression résignée.

Enfin l'ultime segment illustre le calvaire d'une fillette amoureuse des chats mais en proie depuis quelques jours à la terrible menace d'un lutin s'efforçant chaque nuit de lui gober son énergie vitale. Alors que les parents ne sont guère enthousiastes à l'idée d'adopter un chat vagabond (cet animal traversa d'ailleurs chaque sketch pour parvenir à l'appel au secours télépathique de la fillette), celui-ci prénommé "général" fera tout pour la protéger de la menace sournoise. Oh combien ludique d'un point de vue strictement formel, cet ultime épisode s'avère aussi fun et réjouissant qu'un Gremlins (ou plutôt qu'un Critters) grâce à la modestie de ces trucages à la fois très efficaces et émoustillants. Tant et si bien que l'on attend avec ferveur l'apparition prochaine du lutin d'autant plus cruel et immoral lorsqu'il souhaite intenter à la vie d'une innocence infantile. A travers le climat féérico-macabre de ses péripéties endiablées, on apprécie le dynamisme du montage lorsque le chat et le lutin se poursuivent dans la chambre lors d'un affrontement épique exploitant habilement ces décors mobiliers. On peut également souligner l'attachante présence de Drew Barrymore de par sa candeur naturelle dénuée de fard et celle de Candy Clark en maman arbitraire quant à l'intrusion (faussement hostile) du chat dans leur demeure.

Série B correctement réalisée et jamais ennuyeuse d'après 3 sketchs bonnards, Cat's Eye remplit modestement le cahier des charges à travers son intégrité de nous tailler un divertissement sans prétention bougrement badin (voir parfois même hilarant quant au 1er segment totalement vrillé).

*Bruno

2èx

mardi 26 mai 2020

lundi 25 mai 2020

Les Pirates de l'île sauvage

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Senscritique.com

"Nate and Hayes" de Ferdinand Fairfax. 1983. U.S.A/Nouvelle Zélande. 1h40. Avec Tommy Lee Jones, Michael O'Keefe, Max Phipps, Jenny Seagrove, Grant Tilly, Bruce Allpress.

Sortie salles France: 27 Juin 1984. U.S: 18 Novembre 1983

FILMOGRAPHIE: Ferdinand Fairfax est un réalisateur et scénariste américain né le 1er Aout 1944 à Londres, décédé le 7 Mars 2008. 1983: Les Pirates de l'île sauvage. 1988: The Rescue. 1990: The Secret Life of Ian Fleming (Téléfilm). 1996: True Blue. 1998: Frenchman's Creek (Téléfilm). 1999: In the Name of Love (Téléfilm). 2003: Un amour absolu (téléfilm).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un sympathique film d'aventures classiques, dispensable certes, mais efficacement mené et assez fringant quant à la complémentarité solidaire des interprètes. On est tout de même surpris du classicisme du scénario venant de la part de l'illustre cinéaste John Hughes.

*Bruno

Ci-joint la critique de Libellool publiée le 22 décembre 2015 sur Senscritique:

À une lointaine époque où Tommy Lee Jones tournait essentiellement pour la télévision et disposait encore d'un nez normalement proportionné, on peut trouver ce petit film de pirates sans prétention. Mais l'appellation "film d'aventure" est plus correcte, car la trame se déroule aux dernières heures de la piraterie et les bateaux comme les costumes ont beaucoup moins de gueule qu'à l'âge d'or de cette vocation.

L'histoire est très classique, avec une jeune fiancée qui se fait enlever par de vilains pirates et qui sera, à un moment donné, captive de sauvageons (dans une scène copiée dans King Kong). Malgré cette prévisibilité, on passe un bon moment grâce aux paysages exotiques, un rythme qui fonctionne (même si parfois, ce n'est pas trop ça) et quelques bonnes idées.

Je n'aurais jamais imaginé Tommy Lee Jones dans un rôle de ce genre (et surtout si jeune, car je pensais qu'il avait toujours été vieux). Comme quoi avec le cinéma, on n'est jamais au bout de ses surprises...

P.s. : Notons que la saga Pirates des Caraïbes (le premier opus surtout) a dû pas mal s'inspirer de ce film, notamment pour le triangle amoureux et quelques scènes qui se ressemblent méchamment.

Note: 6/10

"Nate and Hayes" de Ferdinand Fairfax. 1983. U.S.A/Nouvelle Zélande. 1h40. Avec Tommy Lee Jones, Michael O'Keefe, Max Phipps, Jenny Seagrove, Grant Tilly, Bruce Allpress.

Sortie salles France: 27 Juin 1984. U.S: 18 Novembre 1983

FILMOGRAPHIE: Ferdinand Fairfax est un réalisateur et scénariste américain né le 1er Aout 1944 à Londres, décédé le 7 Mars 2008. 1983: Les Pirates de l'île sauvage. 1988: The Rescue. 1990: The Secret Life of Ian Fleming (Téléfilm). 1996: True Blue. 1998: Frenchman's Creek (Téléfilm). 1999: In the Name of Love (Téléfilm). 2003: Un amour absolu (téléfilm).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un sympathique film d'aventures classiques, dispensable certes, mais efficacement mené et assez fringant quant à la complémentarité solidaire des interprètes. On est tout de même surpris du classicisme du scénario venant de la part de l'illustre cinéaste John Hughes.

*Bruno

Ci-joint la critique de Libellool publiée le 22 décembre 2015 sur Senscritique:

À une lointaine époque où Tommy Lee Jones tournait essentiellement pour la télévision et disposait encore d'un nez normalement proportionné, on peut trouver ce petit film de pirates sans prétention. Mais l'appellation "film d'aventure" est plus correcte, car la trame se déroule aux dernières heures de la piraterie et les bateaux comme les costumes ont beaucoup moins de gueule qu'à l'âge d'or de cette vocation.

L'histoire est très classique, avec une jeune fiancée qui se fait enlever par de vilains pirates et qui sera, à un moment donné, captive de sauvageons (dans une scène copiée dans King Kong). Malgré cette prévisibilité, on passe un bon moment grâce aux paysages exotiques, un rythme qui fonctionne (même si parfois, ce n'est pas trop ça) et quelques bonnes idées.

Je n'aurais jamais imaginé Tommy Lee Jones dans un rôle de ce genre (et surtout si jeune, car je pensais qu'il avait toujours été vieux). Comme quoi avec le cinéma, on n'est jamais au bout de ses surprises...

P.s. : Notons que la saga Pirates des Caraïbes (le premier opus surtout) a dû pas mal s'inspirer de ce film, notamment pour le triangle amoureux et quelques scènes qui se ressemblent méchamment.

Note: 6/10

vendredi 22 mai 2020

Pyromaniac

Photo empruntée sur Google, appartenant au site zonebis.com

"Dont' go in the house" / "The Burning" de Joseph Ellison. 1979. U.S.A. 1h23/1h32 (version Uncut). Avec Dan Grimaldi, Robert Osth, Ruth Dardick, Charles Bonet, Bill Ricci, Dennis Hunt.

Sortie salles U.S: 28 Mars 1980

FILMOGRAPHIE: Joseph Ellison est un réalisateur, scénariste et producteur américain, né en 1948 à Manhattan. 1979: Pyromaniac. 1986: Joey

Auteur de deux uniques longs-métrages, Joseph Ellison marqua au fer rouge une génération de vidéophiles avec son premier essai directement sorti en VHS dans l'hexagone. Car modeste série B centrée sur l'introspection intime d'un schizophrène, Pyromaniac véhicule une fascination morbide auprès du dangereux pyromane de par l'ambiance putride émanant de son pavillon parental jalonné de cadavres momifiés. Le pitch: Ouvrier dans un atelier de soudure, Donald Kohler sombre dans la folie à la suite d'un grave incident survenu sur l'un de ses collègues de travail. Si bien que par inadvertance, ce dernier s'est retrouvé prisonnier des flammes par la faute d'un combustible explosif. Choqué et fasciné par cet évènement accidentel, Donald part rejoindre son foyer mais découvre horrifié le décès fortuit de sa mère d'une cause naturelle. Enfin libre de la tyrannie qu'elle exerçait sur lui depuis son enfance, il décide d'investir les ruelles malfamées de son quartier pour cautériser les femmes pécheresses. Ce qui interpelle aussitôt le spectateur à la vision de Pyromaniac, c'est sa verdeur employée, la manière à la fois radicale et vériste que le metteur en scène cultive afin de crédibiliser les exactions meurtrières du pyromane sexuellement refoulé. Pour preuve, son homicide intenté à la première victime démunie (elle se retrouve embrigadée, dénudée et enchaînée en interne d'une pièce blindée) s'avère d'un rigoureux sadisme, renforcée d'effets spéciaux plutôt réalistes si bien que nous avions la réelle impression que la victime moribonde se consume littéralement sous nos yeux sous l'embrasement de flammes lui léchant tout le corps ! Ainsi, à l'instar d'un docu vérité, Joseph Ellison s'emploie avec efficacité à nous faire partager la quotidienneté morbide du dangereux schizophrène toujours plus contrarié par ces hallucinations et délires de persécution auprès d'une gente féminine aguicheuse ou railleuse.

L'atmosphère putride régie au sein de sa vaste résidence familiale s'emparant du sens olfactif du spectateur avec une rigueur étouffante. Si bien que ce huis-clos gothique exalte un parfum de renfermé toujours plus factuel eu égard des macchabées disséminés en interne des chambres. Tant à l'étage de la pièce où résidait sa mégère abusive que dans le salon où trois cadavres putréfiés y ont été disposés sur chacun des fauteuils. Qui plus est, de par sa bande-son à la fois ténébreuse et bourdonnante; l'écho d'une voix délétère que seul le tueur perçoit dans sa psyché torturée renforce à merveille le malaise imposé à son état de contrariété. Notamment de par son impuissance à ne pouvoir refréner ses pulsions psychotiques faute de son enfance maltraitée. Si bien que les sévices corporels autrefois infligés sur lui que l'on découvre via l'entremise de flash-back, ainsi que son appel au secours qu'il s'empresse ensuite d'invoquer auprès du prêtre paroissial nous suscitent néanmoins une certaine forme d'empathie, voire même de pitié dans sa solitude démunie ! De manière instinctive, on songe alors à l'illustre Maniac de Lustig à peine sorti quelques mois plus tard dans les salles obscures ! Tant pour le portrait commun imparti à une victime de maltraitance infantile, pour l'aura feutré de son climat poisseux que de son parti-pris documenté à explorer un profil psychotique afin de susciter un malaise cérébral irréfragable. Notamment en se référant à son final tragique à nouveau étrangement similaire au destin de Frank Zitto, si bien que le pyromane, également soumis au délire hallucinatoire, demeure persécuté par la résurrection de cadavres revanchards (là encore, les maquillages mortifères s'avèrent saisissants de réalisme nécrosé !) en guise de rédemption.

A la fois poisseux, malsain, malaisant, inquiétant et étouffant, Pyromaniac y transcende un sentiment d'angoisse permanent pour le spectateur épris de fascination et de répulsion à sonder les arcanes d'un esprit schizophrène. Outre son incroyable ambiance cafardeuse à l'aura macabre perméable, l'interprétation habitée de Dan Grimaldi s'avère aussi saisissante que celle de Joe Spinnel (oui j'ose la comparaison !) en pyromane purificateur partagé entre désir de rédemption et pulsion du châtiment. En l'occurrence, ce chef-d'oeuvre underground (défendu bec et ongle par Mister Tarantino !), véritable manifeste anti-maltraitance infantile, n'a rien perdu de son acuité olfactive au gré d'une descente aux enfers brillamment dénuée de complaisance (tout l'inverse des dérives graphiques du chef-d'oeuvre de Lustig). Une référence incontournable donc à imprimer dans l'encyclopédie du cinéma horrifique (auteurisant).

*Donny Kohler

29.06.24. 6èx. Vostfr Covid

"Dont' go in the house" / "The Burning" de Joseph Ellison. 1979. U.S.A. 1h23/1h32 (version Uncut). Avec Dan Grimaldi, Robert Osth, Ruth Dardick, Charles Bonet, Bill Ricci, Dennis Hunt.

Sortie salles U.S: 28 Mars 1980

FILMOGRAPHIE: Joseph Ellison est un réalisateur, scénariste et producteur américain, né en 1948 à Manhattan. 1979: Pyromaniac. 1986: Joey

*Donny Kohler

29.06.24. 6èx. Vostfr Covid

22.05.20.

14.05.13. 156 v

14.05.13. 156 v

jeudi 21 mai 2020

Darkly Noon

Photo empruntée sur Google, appartenant au site gzhorreurfilmvhs.blogspot.com

"The Passion of Darkly Noon" de Philip Ridley. 1995. Belgique/Allemagne/Angleterre. 1h41. Avec Brendan Fraser, Ashley Judd, Viggo Mortensen, Loren Dean, Lou Myers, Grace Zabriskie.

Sortie salles France: 25 Septembre 1996

FILMOGRAPHIE: Philip Ridley est un réalisateur et scénariste anglais né le 29 Décembre 1964 à Londres. 1990: L'enfant miroir. 1995: Darkly Noon. 2009: Heartless.

Œuvre baroque, à la fois lascive, poétique, déroutante et effrayante, Darkly Noon propose une expérience sensorielle et morale rare. Par son refus du conformisme, il dénonce avec provocation et inventivité la schizophrénie du fanatisme religieux. Toujours aussi fascinant, poignant, troublant — et sublimé par une musique d’une délicatesse presque douloureuse —, il demeure une pièce unique, impossible à émuler. Une œuvre à la croisée du conte et du cauchemar, qui continue d’habiter la mémoire bien après le dernier plan.

*Bruno

4èx. 12.05.25. Vostf

"The Passion of Darkly Noon" de Philip Ridley. 1995. Belgique/Allemagne/Angleterre. 1h41. Avec Brendan Fraser, Ashley Judd, Viggo Mortensen, Loren Dean, Lou Myers, Grace Zabriskie.

Sortie salles France: 25 Septembre 1996

FILMOGRAPHIE: Philip Ridley est un réalisateur et scénariste anglais né le 29 Décembre 1964 à Londres. 1990: L'enfant miroir. 1995: Darkly Noon. 2009: Heartless.

« Le fanatisme est l’apanage des ignorants. »

Réalisé entre L’Enfant Miroir et Heartless — deux perles inclassables du cinéma de genre — Darkly Noon, tourné en 1995, marque une nouvelle escale dans le parcours singulier de Philip Ridley. Probablement son œuvre la plus difficile d’accès, en raison d’un climat austère, de ruptures de ton déroutantes et de personnages à la fois sobres et profondément attachants, elle gravite autour du thème ravageur du fanatisme religieux.

Le pitch : échappé de l’enfer après avoir vu ses parents rigoristes massacrés, Darkly Noon trouve refuge dans la cabane isolée de la douce Callie, au cœur des bois. En attendant scrupuleusement le retour de son amant Clay, Callie s’attache à cet inconnu étrange, pétri de foi et d’angoisse mystique. Mais face à la sensualité naturelle et assumée de Callie, la répression sexuelle inculquée à Darkly par une secte ultra-conservatrice fait vaciller ses convictions, jusqu’à précipiter sa chute dans une croisade punitive.

Cauchemar féerique greffé sur un drame psychologique brûlant, Darkly Noon ne laisse pas indemne. Sa mise en scène personnelle, portée par une photographie surexposée et un stylisme alambiqué, façonne un univers sensoriel envoûtant. La palette incandescente des couleurs, souvent baignée d’onirisme, confère à l’ensemble une beauté picturale quasi expressionniste, où la nature semble désincarnée, et les visages, figés dans l’innocence. Au fil de la progression dramatique, cette féerie visuelle s’enflamme jusqu’à l’embrasement final, cathartique et sauvage, hurlé par un montage chaotique.

Au-delà de son étrangeté baroque et de son immersion parfois épineuse, le film distille avec originalité un mélange d’inquiétude, de tendresse, d’appréhension et de trouble. La première partie, toute en chaleur humaine et en érotisme diffus, reste à mon sens la plus abordable. Elle explore la fragile tentative d’apprivoisement entre Callie et Darkly, sur fond de désir interdit et de pudeur exacerbée. Callie, douce et lumineuse, tente de dédramatiser la sexualité auprès de ce jeune homme brisé, englué dans une timidité maladive. Toute l’intrigue repose sur l’évolution psychotique de Darkly, pantin influençable, tiraillé entre les préceptes violents de ses parents, ses visions morbides, et les murmures d’une énigmatique vieille femme, recluse elle aussi dans les bois.

Dans ce rôle à contre-emploi, Brendan Fraser est bouleversant. Il incarne avec intensité la fragilité nue d’un homme en miettes, prisonnier d’une idéologie obscurantiste qui l’a privé de toute boussole intérieure. Face à lui, Ashley Judd rayonne d’humanité : son attachement sincère à Darkly, aussi maladroit soit-il, passe par la transmission d’une tendresse simple, fondée sur l’écoute, le respect, et une forme de sagesse instinctive.

Œuvre baroque, à la fois lascive, poétique, déroutante et effrayante, Darkly Noon propose une expérience sensorielle et morale rare. Par son refus du conformisme, il dénonce avec provocation et inventivité la schizophrénie du fanatisme religieux. Toujours aussi fascinant, poignant, troublant — et sublimé par une musique d’une délicatesse presque douloureuse —, il demeure une pièce unique, impossible à émuler. Une œuvre à la croisée du conte et du cauchemar, qui continue d’habiter la mémoire bien après le dernier plan.

*Bruno

4èx. 12.05.25. Vostf

mercredi 20 mai 2020

Un homme parmi les loups

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Senscritique.com

Walt Disney Pictures presents: "Never Cry Wolf" de Carroll Ballard. 1983. U.S.A. 1h45. Avec Charles Martin Smith, Brian Dennehy, Zachary Ittimangnaq, Samson Jorah, Tom Dahlgren.

Sortie salles France: 4 Avril 1984. U.S: 27 Janvier 1984

FILMOGRAPHIE: Carroll Ballard est un réalisateur américain, né le 14 octobre 1937 à Los Angeles. 1979 : L'Étalon noir. 1983 : Un homme parmi les loups. 1986 : Nutcracker: The Motion Picture. 1992 : Wind. 1996 : L'Envolée sauvage. 2005 : Duma.

L'Arctique est victime d'une catastrophe biologique : les troupeaux d'élans que l'on comptait jadis par million ont aujourd'hui disparu. Une étude est en cours pour justifier scientifiquement l'extermination du coupable présumé, une créature décrite dans les légendes comme une bête féroce : canis lupus dit le loup. Etant donné les difficultés extrêmes, aucun scientifique n'a pu observer un loup attaquer et tuer un élan. Le projet Lupus consistait à envoyer quelqu'un dans l'Arctique pour suivre une meute de loups et observer son comportement en détail.

Choc formel d'une émotion à la fois capiteuse et ensorcelante, de par le score envoûtant de Mark Isham et de ses vastes panoramas enneigés auquel subsistent un scientifique et une meute de loups sauvages, Un homme parmi les loups est une expérience naturaliste renouant avec notre instinct de survie. Tant et si bien qu'en observant la coexistence quotidienne de loups livrés à eux mêmes, Tyler témoignera de leur pureté morale à respecter la faune et la flore dans une harmonie autonome. Et ce en dépit de l'hypocrisie de l'homme délibéré à les incriminer depuis la disparition en masse des caribous. Mais dépêché sur les lieux en Arctique, Tyler témoignera de la déférence de ces loups pour autrui (même auprès de l'homme observateur adoptant une similaire ligne de conduite morale au fil de son apprentissage !) si bien que seuls les animaux malades feront les frais d'un sacrifice alimentaire.

Ce sentiment planant de solitude exaltant, cette sensation de dépaysement au sein d'un faste environnement d'un flegme rassurant; Carroll Ballard les transfigurent par le biais de sa mise en scène précisément documentée. Notamment en filmant au plus près des corps les animaux livrés le plus souvent dans l'improvisation afin de ne pas dénaturer leurs conditions de vie sauvages au sein de températures réfrigérantes. C'est dire si Un homme parmi les loups parvient à nous faire oublier sa facture cinégénique pour mieux nous immerger dans une expérience humaine hors du commun. Celle de renouer avec notre instinct de survie et du respect d'autrui au sein d'une nature épurée que Tyler apprivoise entre fascination et curiosité, amour et (immodérée) considération. Ainsi, de par son épreuve de longue haleine à étudier l'animal incriminé et son amour naissant pour lui (respectant qui plus est sa communauté avec une loyauté indéfectible !), Un homme parmi les loups établit un parallèle avec la cupidité de l'homme dit civilisé (en ligne de mire le pilote de Tyler entrevu lors du prologue et de l'épilogue) perdu depuis des millénaires dans son matérialisme et son désir de destruction en y bafouant l'écologie pour des enjeux capitalistes ou pour son propre loisir de chasse.

Réapprendre à survivre et à vivre dans la plus stricte simplicité pour redevenir "homme".

Spectacle enchanteur sans fioriture où le sentiment d'indépendance reprend tous ses droits au sein d'une nature sauvage en harmonie avec sa simplicité existentielle, Un homme parmi les loups se décline en hymne (lyrique) à la flore et la faune à travers l'innocence du loup vivant paisiblement avec lui même grâce à sa dignité auprès de l'équilibre écologique. Quand bien même l'homme oisif, car rendu capricieux par son confort et sa technologie perdurera sa soif de profit de par son arrogance mégalo à exploiter l'animal jusqu'à sa prochaine disparition. Tristement actuel donc pour un chef-d'oeuvre estampillé Disney (!!!???) éclos en 1983.

*Bruno

Je me souviens

De mes petites aventures

De ces peurs

Qui me paraissaient insurmontables

De ces choses

Que je devais à tous prix atteindre

En fait, une seule chose importe

Cette chose, c'est

De vivre pour voir le jour se lever

Et la lumière inonder la terre

Chant inuit.

Walt Disney Pictures presents: "Never Cry Wolf" de Carroll Ballard. 1983. U.S.A. 1h45. Avec Charles Martin Smith, Brian Dennehy, Zachary Ittimangnaq, Samson Jorah, Tom Dahlgren.

Sortie salles France: 4 Avril 1984. U.S: 27 Janvier 1984

FILMOGRAPHIE: Carroll Ballard est un réalisateur américain, né le 14 octobre 1937 à Los Angeles. 1979 : L'Étalon noir. 1983 : Un homme parmi les loups. 1986 : Nutcracker: The Motion Picture. 1992 : Wind. 1996 : L'Envolée sauvage. 2005 : Duma.

L'Arctique est victime d'une catastrophe biologique : les troupeaux d'élans que l'on comptait jadis par million ont aujourd'hui disparu. Une étude est en cours pour justifier scientifiquement l'extermination du coupable présumé, une créature décrite dans les légendes comme une bête féroce : canis lupus dit le loup. Etant donné les difficultés extrêmes, aucun scientifique n'a pu observer un loup attaquer et tuer un élan. Le projet Lupus consistait à envoyer quelqu'un dans l'Arctique pour suivre une meute de loups et observer son comportement en détail.

Choc formel d'une émotion à la fois capiteuse et ensorcelante, de par le score envoûtant de Mark Isham et de ses vastes panoramas enneigés auquel subsistent un scientifique et une meute de loups sauvages, Un homme parmi les loups est une expérience naturaliste renouant avec notre instinct de survie. Tant et si bien qu'en observant la coexistence quotidienne de loups livrés à eux mêmes, Tyler témoignera de leur pureté morale à respecter la faune et la flore dans une harmonie autonome. Et ce en dépit de l'hypocrisie de l'homme délibéré à les incriminer depuis la disparition en masse des caribous. Mais dépêché sur les lieux en Arctique, Tyler témoignera de la déférence de ces loups pour autrui (même auprès de l'homme observateur adoptant une similaire ligne de conduite morale au fil de son apprentissage !) si bien que seuls les animaux malades feront les frais d'un sacrifice alimentaire.

Ce sentiment planant de solitude exaltant, cette sensation de dépaysement au sein d'un faste environnement d'un flegme rassurant; Carroll Ballard les transfigurent par le biais de sa mise en scène précisément documentée. Notamment en filmant au plus près des corps les animaux livrés le plus souvent dans l'improvisation afin de ne pas dénaturer leurs conditions de vie sauvages au sein de températures réfrigérantes. C'est dire si Un homme parmi les loups parvient à nous faire oublier sa facture cinégénique pour mieux nous immerger dans une expérience humaine hors du commun. Celle de renouer avec notre instinct de survie et du respect d'autrui au sein d'une nature épurée que Tyler apprivoise entre fascination et curiosité, amour et (immodérée) considération. Ainsi, de par son épreuve de longue haleine à étudier l'animal incriminé et son amour naissant pour lui (respectant qui plus est sa communauté avec une loyauté indéfectible !), Un homme parmi les loups établit un parallèle avec la cupidité de l'homme dit civilisé (en ligne de mire le pilote de Tyler entrevu lors du prologue et de l'épilogue) perdu depuis des millénaires dans son matérialisme et son désir de destruction en y bafouant l'écologie pour des enjeux capitalistes ou pour son propre loisir de chasse.

Réapprendre à survivre et à vivre dans la plus stricte simplicité pour redevenir "homme".

Spectacle enchanteur sans fioriture où le sentiment d'indépendance reprend tous ses droits au sein d'une nature sauvage en harmonie avec sa simplicité existentielle, Un homme parmi les loups se décline en hymne (lyrique) à la flore et la faune à travers l'innocence du loup vivant paisiblement avec lui même grâce à sa dignité auprès de l'équilibre écologique. Quand bien même l'homme oisif, car rendu capricieux par son confort et sa technologie perdurera sa soif de profit de par son arrogance mégalo à exploiter l'animal jusqu'à sa prochaine disparition. Tristement actuel donc pour un chef-d'oeuvre estampillé Disney (!!!???) éclos en 1983.

*Bruno

Je me souviens

De mes petites aventures

De ces peurs

Qui me paraissaient insurmontables

De ces choses

Que je devais à tous prix atteindre

En fait, une seule chose importe

Cette chose, c'est

De vivre pour voir le jour se lever

Et la lumière inonder la terre

Chant inuit.

mardi 19 mai 2020

Le Faiseur d'Epouvante (Uncut Version)

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

"The Manitou" de William Girdler. 1978. U.S.A./Canada. 1h43. Avec Tony Curtis, Michael Ansara, Susan Strasberg, Stella Stevens, Jon Cedar, Ann Sothern, Burgess Meredith.

Sortie le 11 Septembre 1985.

FILMOGRAPHIE: William Girdler est un compositeur, producteur, réalisateur et scénariste américain, né le 22 Octobre 1947 à Louisville, dans le Kentucky aux États-Unis, et décédé le 21 Janvier 1978 à Manille aux Philippines. 1972 : Three on a Meathook. 1974: Quand la ville tremble. Abby. 1975: l'Antre de l'horreur. 1975: Sheba Baby. 1976: Grizzly. Project: Kill. 1977: Day of the Animals. 1978: Le Faiseur d'Epouvantes.

Le Faiseur d'Epouvante est l'ultime oeuvre de William Girdler, réalisateur discret disparu trop tôt, modeste faiseur de série B a qui l'on doit d'autres scripts aussi insensés mettant en scène de féroces agressions animales (Grizzly, Day of the Animals). Le pitch: Karen est une jeune femme de 28 ans sans histoire, jusqu'au jour où une forme inédite de tumeur semble apparaître sur son dos. Après divers examens, cette protubérance serait en faite un foetus humain, la réincarnation d'un médecin sorcier indien surnommé Manitou. Karen, prise de marasme est sur le point d'accoucher ! Planquez vos totems, l'horreur peut commencer ! Redécouvrir aujourd'hui (pour la seconde fois pour ma part) Le Faiseur d'épouvante concocté dans un part-pris ludique s'avère d'autant plus fun et parfois jouissif que ce projet tiré à la base du roman de Graham Masterson serait bâti sur un fait-divers (littéralement improbable) ! Tout du moins c'est que le générique de fin nous averti lorsque en 1969 un jeune garçon natif de Tokyo développa une tumeur à la poitrine qui s'avéra finalement un foetus humain après avoir grossi de manière disproportionnée !!! C'est donc à travers cet argument saugrenu que le réalisateur brode son récit mystico-horrifique fondé sur une légende indienne. Clairement influencé par l'Exorciste et autre Malédiction instaurés lors des Seventies, le Faiseur d'Epouvante fleure bon la série B dégingandée à travers une pléthore de clichés et situations ubuesques irrésistiblement débridés.

A l'instar du personnage de Mme Gertz subitement transie par l'esprit du Manitou pour gesticuler des rimes satanistes en mode délurée face à Tony Curtis ébaubi de stupeur ! La mamie concourant aux mimiques grimaçantes à travers son simulacre de "danse indienne" pour léviter ensuite au dessus du sol et se projeter violemment contre les barres d'une rampe d'escalier par une force invisible ! Impossible donc de garder son flegme et son sérieux face à cette séquence involontairement parodique de par son sarcasme semi cartoonesque. Quand bien même Tony Curtis se fond dans le corps d'un voyant bonimenteur à travers sa blouse noire de mage imprimée de signes astraux ! Ainsi, à travers sa verve truffée d'ironie assumée (on se croirait presque par moments dans Amicalement Votre !), on ne peut s'empêcher de s'amuser de son tempérament décontractée, quand bien même au fil d'une progression dramatique, il tentera vainement de nous susciter une appréhension en crescendo au fil d'évènement délétères échappant à tout le personnel médical. Les autres seconds-rôles (médecins, infirmières, sorcier indien et victime possédée du manitou) endossant cette similaire sobriété semi parodique dans leur désir de nous transmettre angoisse et effroi face à une damnation spirituelle à grande échelle. Et à ce niveaude trouillomètre, le final bordélique vaut son pesant de cacahuètes lorsque la victime accouchera finalement du manitou (nabot qui plus est !!!) déployant une armada de pouvoirs surnaturels à travers ses mimiques aussi renfrognées qu'impassibles. Tant auprès du corps médical sévèrement brimé par ses forces occultes que du cadre hospitalier transformé en palais réfrigérant !

Y'a t'il un exorciste indien pour sauver l'hôpital en furie ?

Franchement facétieux à travers sa matière purement ludique flirtant avec le ridicule, le Faiseur d'Epouvante devrait séduire (et enthousiasmer) les amateurs de nanars impayables à travers son pitch à la fois débridé et (parfois même) fascinant, notamment pour converger à un final en fanfare résolument stellaire et déjanté. Quant à l'avenante présence de Tony Curtis (épaulé de sérieux acolytes aussi imperturbables !), on se demande quelle mouche a bien pu piquer le réalisateur pour l'enrôler dans une caricature aussi ironique qu'extravagante ! ? En tous état de cause, son attachante présence rehausse l'attrait bonnard de cette improbable production hollywoodienne surfant sur la démonologie (ici) indienne à l'aide d'FX cheaps grand-guignolesques (estampillés Tom Burman, excusez du peu !.

*Bruno

2èx

05/2020

03/2011. 276 v

"The Manitou" de William Girdler. 1978. U.S.A./Canada. 1h43. Avec Tony Curtis, Michael Ansara, Susan Strasberg, Stella Stevens, Jon Cedar, Ann Sothern, Burgess Meredith.

Sortie le 11 Septembre 1985.

FILMOGRAPHIE: William Girdler est un compositeur, producteur, réalisateur et scénariste américain, né le 22 Octobre 1947 à Louisville, dans le Kentucky aux États-Unis, et décédé le 21 Janvier 1978 à Manille aux Philippines. 1972 : Three on a Meathook. 1974: Quand la ville tremble. Abby. 1975: l'Antre de l'horreur. 1975: Sheba Baby. 1976: Grizzly. Project: Kill. 1977: Day of the Animals. 1978: Le Faiseur d'Epouvantes.

Le Faiseur d'Epouvante est l'ultime oeuvre de William Girdler, réalisateur discret disparu trop tôt, modeste faiseur de série B a qui l'on doit d'autres scripts aussi insensés mettant en scène de féroces agressions animales (Grizzly, Day of the Animals). Le pitch: Karen est une jeune femme de 28 ans sans histoire, jusqu'au jour où une forme inédite de tumeur semble apparaître sur son dos. Après divers examens, cette protubérance serait en faite un foetus humain, la réincarnation d'un médecin sorcier indien surnommé Manitou. Karen, prise de marasme est sur le point d'accoucher ! Planquez vos totems, l'horreur peut commencer ! Redécouvrir aujourd'hui (pour la seconde fois pour ma part) Le Faiseur d'épouvante concocté dans un part-pris ludique s'avère d'autant plus fun et parfois jouissif que ce projet tiré à la base du roman de Graham Masterson serait bâti sur un fait-divers (littéralement improbable) ! Tout du moins c'est que le générique de fin nous averti lorsque en 1969 un jeune garçon natif de Tokyo développa une tumeur à la poitrine qui s'avéra finalement un foetus humain après avoir grossi de manière disproportionnée !!! C'est donc à travers cet argument saugrenu que le réalisateur brode son récit mystico-horrifique fondé sur une légende indienne. Clairement influencé par l'Exorciste et autre Malédiction instaurés lors des Seventies, le Faiseur d'Epouvante fleure bon la série B dégingandée à travers une pléthore de clichés et situations ubuesques irrésistiblement débridés.

A l'instar du personnage de Mme Gertz subitement transie par l'esprit du Manitou pour gesticuler des rimes satanistes en mode délurée face à Tony Curtis ébaubi de stupeur ! La mamie concourant aux mimiques grimaçantes à travers son simulacre de "danse indienne" pour léviter ensuite au dessus du sol et se projeter violemment contre les barres d'une rampe d'escalier par une force invisible ! Impossible donc de garder son flegme et son sérieux face à cette séquence involontairement parodique de par son sarcasme semi cartoonesque. Quand bien même Tony Curtis se fond dans le corps d'un voyant bonimenteur à travers sa blouse noire de mage imprimée de signes astraux ! Ainsi, à travers sa verve truffée d'ironie assumée (on se croirait presque par moments dans Amicalement Votre !), on ne peut s'empêcher de s'amuser de son tempérament décontractée, quand bien même au fil d'une progression dramatique, il tentera vainement de nous susciter une appréhension en crescendo au fil d'évènement délétères échappant à tout le personnel médical. Les autres seconds-rôles (médecins, infirmières, sorcier indien et victime possédée du manitou) endossant cette similaire sobriété semi parodique dans leur désir de nous transmettre angoisse et effroi face à une damnation spirituelle à grande échelle. Et à ce niveaude trouillomètre, le final bordélique vaut son pesant de cacahuètes lorsque la victime accouchera finalement du manitou (nabot qui plus est !!!) déployant une armada de pouvoirs surnaturels à travers ses mimiques aussi renfrognées qu'impassibles. Tant auprès du corps médical sévèrement brimé par ses forces occultes que du cadre hospitalier transformé en palais réfrigérant !

Y'a t'il un exorciste indien pour sauver l'hôpital en furie ?

Franchement facétieux à travers sa matière purement ludique flirtant avec le ridicule, le Faiseur d'Epouvante devrait séduire (et enthousiasmer) les amateurs de nanars impayables à travers son pitch à la fois débridé et (parfois même) fascinant, notamment pour converger à un final en fanfare résolument stellaire et déjanté. Quant à l'avenante présence de Tony Curtis (épaulé de sérieux acolytes aussi imperturbables !), on se demande quelle mouche a bien pu piquer le réalisateur pour l'enrôler dans une caricature aussi ironique qu'extravagante ! ? En tous état de cause, son attachante présence rehausse l'attrait bonnard de cette improbable production hollywoodienne surfant sur la démonologie (ici) indienne à l'aide d'FX cheaps grand-guignolesques (estampillés Tom Burman, excusez du peu !.

*Bruno

2èx

05/2020

03/2011. 276 v

lundi 18 mai 2020

L'Immortel

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr

de Marco D'Amore. 2019. Italie. 1h55. Avec Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio.

Sortie salles Italie: 5 Décembre 2019

FILMOGRAPHIE: Marco D'Amore est un acteur , réalisateur et scénariste italien, né le 12 Juin 1981 à Caserta. 2019: Gomorrah ( Gomorrah - La série , série TV, 2 épisodes). 2019: L'immortel

“La vie est une tragédie Prends-la à bras le corps.”

Spin-off de la série référence Gomorra créé par Stefano Sollima (nouveau maître en la matière); l'Immortel est un trait-d'union entre la saison 4 et 5 à travers le personnage de Ciro réchappé miraculeusement de la mort (apprendra t'on lors du concis prologue). Accueilli en Lettonie par son ami d'enfance Bruno, il décide de s'associer avec un ponte de la mafia russe, quand bien même au gré de flash-back nous connaîtrons un passage de son enfance douloureuse en compagnie de Bruno et de Stella, la jeune compagne de ce dernier. Réalisé par l'acteur himself Marco D'Amore, l'Immortel ne déçoit nullement pour tous les aficionados de Gomorra. Série mafieuse ultra noire de par son intensité dramatique en crescendo déployant un lyrisme élégiaque, et par son ultra violence escarpée où chacun des personnages peut trépasser à tous moments. Tant et si bien qu'en exploitant ici une intrigue à la fois efficace et charpentée, Marco D'Amore parvient à relancer les enjeux de la sais 4 de Gomorra par l'entremise du récalcitrant Ciro Di Marzio (toujours aussi magnétique de charisme lestement délétère !).

Peut-être l'un des plus grands anti-héros de la TV et (aujourd'hui) du cinéma eu égard de l'empathie inévitable qu'on lui éprouve pour son profil juvénile sobrement dévoilé sous l'impulsion du courage, de la fidélité et de la loyauté. Le réalisateur adoptant un regard à la fois poignant et bouleversant sur les valeurs de l'amitié et de l'amour (sa relation paternelle avec Bruno et celle, sentimentalement improbable avec Stella) et de la famille que Ciro ne peut aujourd'hui cristalliser dans sa condition de corrupteur notoire. D'une intensité émotionnelle aussi aigue que celle de la série à travers son climat mélancolique chamarré d'une partition sensitive, le passé infantile de Ciro refait donc surface notamment pour y révéler un trait d'union avec les évènements actuels décrits sans fioritures. Marco D'Amore allant droit à l'essentiel pour parfaire ses nouveaux personnages véreux et y structurer une intrigue plus subtile quant à la résolution de sa tournure dramatique si je fais référence à un personnage clef de l'histoire. Ainsi, à travers les thèmes de la trahison, de la concertation et de la corruption, trois éléments indissociables à tous réseaux mafieux; le réalisateur y transfigure son propre portrait véreux avec un humanisme à la fois mortifié, placide et désespéré. Notamment si je me réfère à ses tièdes rapports sentimentaux auprès d'une jeune fille réticente au premier abord mais davantage fascinée pour sa loyauté amicale et son instinct protecteur.

Superbement réalisé par un Marco D'Amore parfaitement inspiré pour y dépeindre 2 passionnantes intrigues afin d'asseoir la nouvelle réputation de Ciro (avec même un bouleversant clin d'oeil au western spaghetti lors de son épilogue à fin ouverte !), l'Immortel baigne dans une ensorcelante acuité mélancolique (belle à en pleurer) pour y tailler (sans effets de manche) le profil d'un salopard récalcitrant aussi équivoque qu'extraordinairement attachant. A ne pas rater pour tous les amoureux d'épopée mafieuse spécialement transalpine.

*Bruno

de Marco D'Amore. 2019. Italie. 1h55. Avec Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio.

Sortie salles Italie: 5 Décembre 2019

FILMOGRAPHIE: Marco D'Amore est un acteur , réalisateur et scénariste italien, né le 12 Juin 1981 à Caserta. 2019: Gomorrah ( Gomorrah - La série , série TV, 2 épisodes). 2019: L'immortel

“La vie est une tragédie Prends-la à bras le corps.”

Spin-off de la série référence Gomorra créé par Stefano Sollima (nouveau maître en la matière); l'Immortel est un trait-d'union entre la saison 4 et 5 à travers le personnage de Ciro réchappé miraculeusement de la mort (apprendra t'on lors du concis prologue). Accueilli en Lettonie par son ami d'enfance Bruno, il décide de s'associer avec un ponte de la mafia russe, quand bien même au gré de flash-back nous connaîtrons un passage de son enfance douloureuse en compagnie de Bruno et de Stella, la jeune compagne de ce dernier. Réalisé par l'acteur himself Marco D'Amore, l'Immortel ne déçoit nullement pour tous les aficionados de Gomorra. Série mafieuse ultra noire de par son intensité dramatique en crescendo déployant un lyrisme élégiaque, et par son ultra violence escarpée où chacun des personnages peut trépasser à tous moments. Tant et si bien qu'en exploitant ici une intrigue à la fois efficace et charpentée, Marco D'Amore parvient à relancer les enjeux de la sais 4 de Gomorra par l'entremise du récalcitrant Ciro Di Marzio (toujours aussi magnétique de charisme lestement délétère !).

Peut-être l'un des plus grands anti-héros de la TV et (aujourd'hui) du cinéma eu égard de l'empathie inévitable qu'on lui éprouve pour son profil juvénile sobrement dévoilé sous l'impulsion du courage, de la fidélité et de la loyauté. Le réalisateur adoptant un regard à la fois poignant et bouleversant sur les valeurs de l'amitié et de l'amour (sa relation paternelle avec Bruno et celle, sentimentalement improbable avec Stella) et de la famille que Ciro ne peut aujourd'hui cristalliser dans sa condition de corrupteur notoire. D'une intensité émotionnelle aussi aigue que celle de la série à travers son climat mélancolique chamarré d'une partition sensitive, le passé infantile de Ciro refait donc surface notamment pour y révéler un trait d'union avec les évènements actuels décrits sans fioritures. Marco D'Amore allant droit à l'essentiel pour parfaire ses nouveaux personnages véreux et y structurer une intrigue plus subtile quant à la résolution de sa tournure dramatique si je fais référence à un personnage clef de l'histoire. Ainsi, à travers les thèmes de la trahison, de la concertation et de la corruption, trois éléments indissociables à tous réseaux mafieux; le réalisateur y transfigure son propre portrait véreux avec un humanisme à la fois mortifié, placide et désespéré. Notamment si je me réfère à ses tièdes rapports sentimentaux auprès d'une jeune fille réticente au premier abord mais davantage fascinée pour sa loyauté amicale et son instinct protecteur.

Superbement réalisé par un Marco D'Amore parfaitement inspiré pour y dépeindre 2 passionnantes intrigues afin d'asseoir la nouvelle réputation de Ciro (avec même un bouleversant clin d'oeil au western spaghetti lors de son épilogue à fin ouverte !), l'Immortel baigne dans une ensorcelante acuité mélancolique (belle à en pleurer) pour y tailler (sans effets de manche) le profil d'un salopard récalcitrant aussi équivoque qu'extraordinairement attachant. A ne pas rater pour tous les amoureux d'épopée mafieuse spécialement transalpine.

*Bruno

vendredi 15 mai 2020

Empreinte de Dracula (l')

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

"El Retorno de Walpurgis" de Carlos Aured. 1973. Espagne. 1h24. Avec Paul Naschy, Fabiola Falcón, Maritza Olivares, José Manuel Martín, Eduardo Calvo.

Sortie salles France: 2 Février 1975

FILMOGRAPHIE: Carlos Aured (Los Alcázares, Murcie, 22 janvier 1937 - Dénia, 3 février 2008) est un réalisateur et scénariste espagnol. 1972 : El espanto surge de la tumba. 1973 : La venganza de la momia. 1973 : El retorno de Walpurgis. 1973 : Los ojos azules de la muñeca rota. 1974 : La noche de la furia. 1974 : Los fríos senderos del crimen. 1977 : Susana quiere perder... eso. 1981 : El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. 1981 : Apocalipsis sexual. 1981 : La frígida y la viciosa. 1982 : De niña a mujer. 1982 : Leviatán. 1983 : El hombre del pito mágico. 1983 : El enigma del yate. 1984 : Atrapados en el miedo. 1997 : Se fue. 1997 : Alien Predator.

Une sympathique bisserie ibérique estampillée Paul Nashy habitué aux rôles de loups-garous, tant et si bien que le titre française s'avère tout à fait mensonger puisqu'il n'y a pas de point de vampire aux dents longues. Ainsi, en dépit d'un pitch capillotracté à faible intérêt, d'un montage elliptique et d'une baisse de rythme vers sa dernière demi-heure (on aurait pu l'écourter de 15 bonnes minutes), l'Empreinte de Dracula séduit par son ambiance gothique tantôt charnelle, tantôt poétique, quand bien même sa scénographie forestière demeure parfois envoûtante, notamment auprès de ses éclairages particulièrement soignés. A découvrir avec indulgence donc auprès des afficionados du genre qui ne manqueront pas non plus de s'esbaudir auprès de ses effusions sanglantes cheaps mais efficaces.

*Eric Binford

3èx

"El Retorno de Walpurgis" de Carlos Aured. 1973. Espagne. 1h24. Avec Paul Naschy, Fabiola Falcón, Maritza Olivares, José Manuel Martín, Eduardo Calvo.

Sortie salles France: 2 Février 1975

FILMOGRAPHIE: Carlos Aured (Los Alcázares, Murcie, 22 janvier 1937 - Dénia, 3 février 2008) est un réalisateur et scénariste espagnol. 1972 : El espanto surge de la tumba. 1973 : La venganza de la momia. 1973 : El retorno de Walpurgis. 1973 : Los ojos azules de la muñeca rota. 1974 : La noche de la furia. 1974 : Los fríos senderos del crimen. 1977 : Susana quiere perder... eso. 1981 : El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. 1981 : Apocalipsis sexual. 1981 : La frígida y la viciosa. 1982 : De niña a mujer. 1982 : Leviatán. 1983 : El hombre del pito mágico. 1983 : El enigma del yate. 1984 : Atrapados en el miedo. 1997 : Se fue. 1997 : Alien Predator.

Une sympathique bisserie ibérique estampillée Paul Nashy habitué aux rôles de loups-garous, tant et si bien que le titre française s'avère tout à fait mensonger puisqu'il n'y a pas de point de vampire aux dents longues. Ainsi, en dépit d'un pitch capillotracté à faible intérêt, d'un montage elliptique et d'une baisse de rythme vers sa dernière demi-heure (on aurait pu l'écourter de 15 bonnes minutes), l'Empreinte de Dracula séduit par son ambiance gothique tantôt charnelle, tantôt poétique, quand bien même sa scénographie forestière demeure parfois envoûtante, notamment auprès de ses éclairages particulièrement soignés. A découvrir avec indulgence donc auprès des afficionados du genre qui ne manqueront pas non plus de s'esbaudir auprès de ses effusions sanglantes cheaps mais efficaces.

*Eric Binford

3èx

jeudi 14 mai 2020

The Sorcerers

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Pinterest.com

"La Créature Invisible" de Michael Reeves. 1967. Angleterre. 1h26. Avec Boris Karloff, Catherine Lacey, Ian Ogilvy, Élisabeth Ercy, Victor Heny.

Sortie salles France: 12 (ou 19) Avril 1967

FILMOGRAPHIE: Michael Reeves est un réalisateur, producteur et scénariste anglais né le 17 Octobre à Sutton, Surrey, décédé le 11 février 1969 à Londres. 1968: Le grand inquisiteur. 1967: La créature invisible. 1966: The She Beast. 1964: Le château des morts vivants (non crédité).

Oeuvre culte invisible depuis des lustres que Neo Publishing eut l'aubaine d'éditer en Dvd dans nos contrées, The Sorcerers est un divertissement transgressif d'une perversité franchement couillue. Eu égard du profil peu recommandable d'un couple de personnes âgées s'en prenant à un jeune quidam afin d'exaucer leurs fantasmes les plus licencieux. Et ce à travers leur procédé révolutionnaire de l'hypnose que ceux-ci parviennent à parfaire lorsqu'il s'agit d'exploiter à distance télépathique un pauvre cobaye tributaire de leurs désirs les plus dérogatoires. Mais c'est surtout du point de vue subitement castrateur de l'épouse assaillie de rancune et de colère à travers sa condition sociale précaire que The Sorcerers adopte une tournure littéralement dramatique au point d'y enfanter un climat malaisant en crescendo.

La mégère décatie jubilant à l'idée de se fondre dans le corps du jeune sujet; allant même jusqu'à y commettre des exactions meurtrières irréversibles à travers sa haine misogyne. Quand bien même l'époux (endossé par un Boris Karloff à la mine à la fois confuse et sentencieuse) s'efforce de raisonner cette dernière soudainement habitée de pulsions perverses insoupçonnées. C'est donc une intrigue à la fois efficace, inquiétante et haletante que nous décrit l'illustre Michael Reeves (le Grand Inquisiteur reste dans toutes nos mémoires) à travers sa mise en scène documentée si bien que parfois nous avions la trouble impression d'assister à un reportage expérimental ! D'une violence malsaine lors des séquences les plus cinglantes; The Sorcerers dégage une atmosphère méphitique en la présence de ce couple du 3è âge sombrant dans une dégénérescence morale incontrôlée. Au-delà de toutes ses qualités précitées, on peut toutefois déplorer la pauvreté des décors urbains un peu trop blafards à mon sens ainsi qu'une partition musicale archaïque plutôt en décalage avec l'action décrite.

Rien de bien préjudiciable pour autant si bien que The Sorcerers s'enracine dans nos mémoires pour son propos "mad" à dévoiler librement nos bas instincts du point de vue du 3è âge (tant réputé pour leur nature aussi paisible que docile quant à l'appréhension de leur proche trépas). Et ce en allant jusqu'au bout de son sujet scabreux au point d'y sacrifier l'innocence galvaudée.

*Bruno

2èx

"La Créature Invisible" de Michael Reeves. 1967. Angleterre. 1h26. Avec Boris Karloff, Catherine Lacey, Ian Ogilvy, Élisabeth Ercy, Victor Heny.

Sortie salles France: 12 (ou 19) Avril 1967

FILMOGRAPHIE: Michael Reeves est un réalisateur, producteur et scénariste anglais né le 17 Octobre à Sutton, Surrey, décédé le 11 février 1969 à Londres. 1968: Le grand inquisiteur. 1967: La créature invisible. 1966: The She Beast. 1964: Le château des morts vivants (non crédité).

Oeuvre culte invisible depuis des lustres que Neo Publishing eut l'aubaine d'éditer en Dvd dans nos contrées, The Sorcerers est un divertissement transgressif d'une perversité franchement couillue. Eu égard du profil peu recommandable d'un couple de personnes âgées s'en prenant à un jeune quidam afin d'exaucer leurs fantasmes les plus licencieux. Et ce à travers leur procédé révolutionnaire de l'hypnose que ceux-ci parviennent à parfaire lorsqu'il s'agit d'exploiter à distance télépathique un pauvre cobaye tributaire de leurs désirs les plus dérogatoires. Mais c'est surtout du point de vue subitement castrateur de l'épouse assaillie de rancune et de colère à travers sa condition sociale précaire que The Sorcerers adopte une tournure littéralement dramatique au point d'y enfanter un climat malaisant en crescendo.

La mégère décatie jubilant à l'idée de se fondre dans le corps du jeune sujet; allant même jusqu'à y commettre des exactions meurtrières irréversibles à travers sa haine misogyne. Quand bien même l'époux (endossé par un Boris Karloff à la mine à la fois confuse et sentencieuse) s'efforce de raisonner cette dernière soudainement habitée de pulsions perverses insoupçonnées. C'est donc une intrigue à la fois efficace, inquiétante et haletante que nous décrit l'illustre Michael Reeves (le Grand Inquisiteur reste dans toutes nos mémoires) à travers sa mise en scène documentée si bien que parfois nous avions la trouble impression d'assister à un reportage expérimental ! D'une violence malsaine lors des séquences les plus cinglantes; The Sorcerers dégage une atmosphère méphitique en la présence de ce couple du 3è âge sombrant dans une dégénérescence morale incontrôlée. Au-delà de toutes ses qualités précitées, on peut toutefois déplorer la pauvreté des décors urbains un peu trop blafards à mon sens ainsi qu'une partition musicale archaïque plutôt en décalage avec l'action décrite.

Rien de bien préjudiciable pour autant si bien que The Sorcerers s'enracine dans nos mémoires pour son propos "mad" à dévoiler librement nos bas instincts du point de vue du 3è âge (tant réputé pour leur nature aussi paisible que docile quant à l'appréhension de leur proche trépas). Et ce en allant jusqu'au bout de son sujet scabreux au point d'y sacrifier l'innocence galvaudée.

*Bruno

2èx

mercredi 13 mai 2020

Wonder

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Stephen Chbosky. 2017. U.S.A. 1h53. Avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Izabela Vidovic, Noah Jupe

Sortie salles France: 20 Décembre 2017

FILMOGRAPHIE: Stephen Chbosky est un écrivain, réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 25 janvier 1970 à Pittsburgh, États-Unis. 1995 : The Four Corners of Nowhere. 2012 : Le Monde de Charlie. 2017 : Wonder.

En avançant vers la scène j'avais l'impression de flotter. Mon coeur battait tellement vite. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi on me donnait une médaille. C'est pas comme si j'avais détruit l'étoile de la mort. Tout ce que j'avais fait, c'était de passer dans la classe supérieure comme les autres. En faite, c'est peut-être justement ça le problème. C'est qu'en vérité je ne suis pas si ordinaire que ça. Mais si on pouvait entrer dans la tête des gens, on se rendrait peut-être compte que personne ne l'est, et qu'on mérite tous une standing ovation. Au moins une fois dans notre vie. C'est le cas de mes amis, mes professeurs, ma soeur qui a toujours été là pour moi, mon père qui essaie toujours de nous faire rigoler, et surtout ma maman qui n'abandonne jamais rien, ni personne, particulièrement moi. Ca illustre un peu le dernier précepte de Mr Browne. "Soyons bons envers autrui car chacun mène un dur combat. Et si vous voulez voir le vrai visage des gens, il vous suffit de les regarder".

De par son casting saillant typiquement hollywoodien et son thème éculé alloué au droit à la différence, Wonder avait de quoi laisser perplexe quant à l'intégrité de son contenu mélodramatique. Un genre qui plus est souvent discrédité (parfois à raison) par les pisse-froids, machistes ou intellos, faute de bons sentiments hyperboliques que certains réalisateurs n'hésitent pas (il est vrai !) à exploiter lors d'une émotion programmée. C'est donc après 2 ans d'hésitation que je me suis enfin défier à me lancer dans l'aventure humaine. Principalement grâce à 2 bouches à oreilles aussi conquises qu'enthousiasmées par sa douce poésie existentielle et sa tendre émotion. Alors que je considère personnellement son précédent métrage comme l'un des plus beaux Teen movies jamais réalisés (le Monde de Charlie est à trôner à proximité de Breakfast Club et de Sprink Breaker), Stephen Chbosky persévère à aborder les thèmes du malaise adolescent. De l'acceptation de soi et des autres, de sa description cruelle sur l'intimidation des plus turbulents et de la difficulté à s'adapter en milieu scolaire en la présence ici d'un étranger physiquement difforme. Dans la mesure où celui-ci souffre depuis sa naissance d'une malformation faciale prénommée le syndrome de Treacher Collins. Si on songe instinctivement au splendide Mask de Peter Bogdanovitch lors de sa première partie initiatique qu'Auggie affronte timidement auprès des cours scolaire et en interne de la cour de récré, Wonder ne se focalise pas uniquement sur ce souffre-douleur infantile.

Car outre l'intérêt de son profil torturé à se disputer sa résilience et son désespoir pour tenir tête à ses adversaires railleurs (tout en apprenant à pardonner certaines trahisons), Stephen Chbosky s'intéresse également à l'évolution morale de son entourage amical (son meilleur ami influent mais également ses ennemis jurés) et familial (sa maman poule, son papa débonnaire et sa soeur attentionnée en conflit avec sa meilleure amie). D'une tendresse et d'une sensibilité à fleur de peau, ces portraits d'ados communément fragiles nous bouleversent facilement. Tant pour leur propre fêlure personnelle, leur remise en question, leur désir de faire souffrir l'autre (conscient ou inconscient) afin d'omettre sa propre douleur, leur remord et leur culpabilité, que leur nouveau regard porté sur un enfant d'apparence disgracieux. Qui plus est, sans se complaire dans les bons sentiments sirupeux, Stephen Chbosky se permet d'y inclure une poésie à la fois naturaliste et stellaire au fil du trajet existentiel d'Auggie, notamment parmi les influences de la saga Star Wars qu'il chérit tant. De par la sincérité indéfectible des comédiens assez mesurés dans leurs expressions émotives (qui plus est Julia Roberts s'avère dénuée de fard !), Wonder touche droit au coeur à travers la simplicité de sentiments à la fois pures, contrariés, candides et/ou philanthropes. Sans compter que le jeune Jacob Tremblay ne sombre jamais dans la complaisance du pathos dans sa condition d'exclusion. Bien au contraire, il insuffle une vérité humaine aussi simple que candide à travers son caractère davantage affirmé.

Initiation mature sous couvert d'une leçon de tolérance et d'humanité à propos de l'apprentissage amical et l'importance du regard à tenter de décrypter les visages familiers, Wonder demeure un vortex d'émotions fructueuses parmi les valeurs d'altruisme, d'amour et de compréhension. Un antidépresseur qui revigore, offrant du baume au coeur, en nous donnant envie de nous plonger dans l'oeil de l'autre de manière beaucoup plus fluide, intime, profonde, intègre. Un hymne à la vie en somme, simple mais efficace et débordant de générosité.

Dédicace à Matthieu Lemercier et à Jérôme André Tranchant

*Bruno

de Stephen Chbosky. 2017. U.S.A. 1h53. Avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Izabela Vidovic, Noah Jupe

Sortie salles France: 20 Décembre 2017

FILMOGRAPHIE: Stephen Chbosky est un écrivain, réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 25 janvier 1970 à Pittsburgh, États-Unis. 1995 : The Four Corners of Nowhere. 2012 : Le Monde de Charlie. 2017 : Wonder.

En avançant vers la scène j'avais l'impression de flotter. Mon coeur battait tellement vite. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi on me donnait une médaille. C'est pas comme si j'avais détruit l'étoile de la mort. Tout ce que j'avais fait, c'était de passer dans la classe supérieure comme les autres. En faite, c'est peut-être justement ça le problème. C'est qu'en vérité je ne suis pas si ordinaire que ça. Mais si on pouvait entrer dans la tête des gens, on se rendrait peut-être compte que personne ne l'est, et qu'on mérite tous une standing ovation. Au moins une fois dans notre vie. C'est le cas de mes amis, mes professeurs, ma soeur qui a toujours été là pour moi, mon père qui essaie toujours de nous faire rigoler, et surtout ma maman qui n'abandonne jamais rien, ni personne, particulièrement moi. Ca illustre un peu le dernier précepte de Mr Browne. "Soyons bons envers autrui car chacun mène un dur combat. Et si vous voulez voir le vrai visage des gens, il vous suffit de les regarder".

De par son casting saillant typiquement hollywoodien et son thème éculé alloué au droit à la différence, Wonder avait de quoi laisser perplexe quant à l'intégrité de son contenu mélodramatique. Un genre qui plus est souvent discrédité (parfois à raison) par les pisse-froids, machistes ou intellos, faute de bons sentiments hyperboliques que certains réalisateurs n'hésitent pas (il est vrai !) à exploiter lors d'une émotion programmée. C'est donc après 2 ans d'hésitation que je me suis enfin défier à me lancer dans l'aventure humaine. Principalement grâce à 2 bouches à oreilles aussi conquises qu'enthousiasmées par sa douce poésie existentielle et sa tendre émotion. Alors que je considère personnellement son précédent métrage comme l'un des plus beaux Teen movies jamais réalisés (le Monde de Charlie est à trôner à proximité de Breakfast Club et de Sprink Breaker), Stephen Chbosky persévère à aborder les thèmes du malaise adolescent. De l'acceptation de soi et des autres, de sa description cruelle sur l'intimidation des plus turbulents et de la difficulté à s'adapter en milieu scolaire en la présence ici d'un étranger physiquement difforme. Dans la mesure où celui-ci souffre depuis sa naissance d'une malformation faciale prénommée le syndrome de Treacher Collins. Si on songe instinctivement au splendide Mask de Peter Bogdanovitch lors de sa première partie initiatique qu'Auggie affronte timidement auprès des cours scolaire et en interne de la cour de récré, Wonder ne se focalise pas uniquement sur ce souffre-douleur infantile.

Car outre l'intérêt de son profil torturé à se disputer sa résilience et son désespoir pour tenir tête à ses adversaires railleurs (tout en apprenant à pardonner certaines trahisons), Stephen Chbosky s'intéresse également à l'évolution morale de son entourage amical (son meilleur ami influent mais également ses ennemis jurés) et familial (sa maman poule, son papa débonnaire et sa soeur attentionnée en conflit avec sa meilleure amie). D'une tendresse et d'une sensibilité à fleur de peau, ces portraits d'ados communément fragiles nous bouleversent facilement. Tant pour leur propre fêlure personnelle, leur remise en question, leur désir de faire souffrir l'autre (conscient ou inconscient) afin d'omettre sa propre douleur, leur remord et leur culpabilité, que leur nouveau regard porté sur un enfant d'apparence disgracieux. Qui plus est, sans se complaire dans les bons sentiments sirupeux, Stephen Chbosky se permet d'y inclure une poésie à la fois naturaliste et stellaire au fil du trajet existentiel d'Auggie, notamment parmi les influences de la saga Star Wars qu'il chérit tant. De par la sincérité indéfectible des comédiens assez mesurés dans leurs expressions émotives (qui plus est Julia Roberts s'avère dénuée de fard !), Wonder touche droit au coeur à travers la simplicité de sentiments à la fois pures, contrariés, candides et/ou philanthropes. Sans compter que le jeune Jacob Tremblay ne sombre jamais dans la complaisance du pathos dans sa condition d'exclusion. Bien au contraire, il insuffle une vérité humaine aussi simple que candide à travers son caractère davantage affirmé.

Initiation mature sous couvert d'une leçon de tolérance et d'humanité à propos de l'apprentissage amical et l'importance du regard à tenter de décrypter les visages familiers, Wonder demeure un vortex d'émotions fructueuses parmi les valeurs d'altruisme, d'amour et de compréhension. Un antidépresseur qui revigore, offrant du baume au coeur, en nous donnant envie de nous plonger dans l'oeil de l'autre de manière beaucoup plus fluide, intime, profonde, intègre. Un hymne à la vie en somme, simple mais efficace et débordant de générosité.

Dédicace à Matthieu Lemercier et à Jérôme André Tranchant

*Bruno

mardi 12 mai 2020

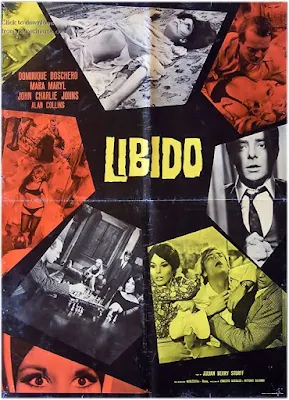

Libido

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

de Ernesto Gastaldi et Vittorio Salerno. 1965. Italie. 1h25. Avec Giancarlo Giannini, Dominique Boschero, Luciano Pigozzi, Mara Maryl.

Sortie salles France: 24 Août 1966

FILMOGRAPHIE: Ernesto Gastaldi est un scénariste et réalisateur italien né le 10 Septembre 1934. 1984: La fine dell'eternità. 1981 La force du mal. 1971 La lunga spiaggia fredda. 1968 Pour une poignée de diamants. 1965 Libido (as Julian Berry).

Vittorio Salerno est un réalisateur et scénariste italien, né le 18 Fevrier 1937 à Milan, décédé le 5 Juillet 2016. 1981: La force du mal. 1975 Fango bollente. 1973 No il caso è felicemente risolto. 1965 Libido (as Victor Storff).

Formidable thriller transalpin aussi rare que méconnu (si bien que j'ignorai même son existence jusqu'à ce jour), Libido emprunte clairement la voie du suspense hitchcockien à travers une intrigue efficacement menée, à défaut d'y transcender le genre. Tourné en noir et blanc dans un décor domestique tantôt gothique, tantôt baroque (la salle des miroirs), Libido nous relate l'épineuse réinsertion sociale de Christian après qu'il eut été traumatisé par le meurtre de la maîtresse de son père que ce dernier perpétra 20 ans plus tôt. Délibéré à expurger ses démons en retournant dans la demeure de son enfance en compagnie de sa compagne Hélène, Paul son tuteur puis Brigitte, l'amie de celui-ci, Christian semble céder à une paranoïa psychotique au fil d'évènements inexpliqués suggérant le fantôme de son paternel. S'agit-il d'une machination intentée par son entourage ? De la folie progressive de Christian en perte de repères ? Ou d'une simple cause surnaturelle ? Sans compter que le corps du père de Christian ne fut jamais retrouvé au moment de son suicide en mer !

Sobrement interprété par un quatuor de comédiens au profil aussi suspicieux que rassurant, Libido fait donc naître le doute quant à leurs intentions louables ou délétères au fil d'une progression du suspense davantage alerte et oppressante. Et si la première heure correctement emballée ne dépasse pas le cadre de l'honorable divertissement à travers le côté (faussement) prévisible de sa trajectoire éculée, son ultime demi-heure fertile en rebondissements remet bien les pendules à l'heure pour véritablement nous surprendre au gré d'une tournure dramatique d'une audace aussi nihiliste qu'amorale. L'ensemble des péripéties s'avérant cohérent quant Spoil ! aux mobiles délétères de personnages cupides jouant l'indépendance fin du Spoil, quand bien même Christian est poussé à se remettre en question à travers sa nouvelle posture de présumé coupable ! C'est dire si le duo de réals Ernesto Gastaldi / Vittorio Salerno s'y entend pour y parfaire leur thriller hitchcockien dans un savant dosage de cruauté, de convoitise, d'injustice et de perversité.

Vénéneuse intrigue cupide jalonnée de visions macabres et de détails insolites formidablement judicieux (la complicité sardonique du jouet musical !) au sein d'une demeure archaïque au passé trouble, Libido exploite lestement le thriller hitchcockien sous l'impulsion d'un sobre casting encore plus convaincant lorsque les masques tombent lors d'un concours de fourberies ! Chaudement recommandé donc.

Dédicace à Thierry Savastano

*Bruno

de Ernesto Gastaldi et Vittorio Salerno. 1965. Italie. 1h25. Avec Giancarlo Giannini, Dominique Boschero, Luciano Pigozzi, Mara Maryl.

Sortie salles France: 24 Août 1966

FILMOGRAPHIE: Ernesto Gastaldi est un scénariste et réalisateur italien né le 10 Septembre 1934. 1984: La fine dell'eternità. 1981 La force du mal. 1971 La lunga spiaggia fredda. 1968 Pour une poignée de diamants. 1965 Libido (as Julian Berry).

Vittorio Salerno est un réalisateur et scénariste italien, né le 18 Fevrier 1937 à Milan, décédé le 5 Juillet 2016. 1981: La force du mal. 1975 Fango bollente. 1973 No il caso è felicemente risolto. 1965 Libido (as Victor Storff).

Formidable thriller transalpin aussi rare que méconnu (si bien que j'ignorai même son existence jusqu'à ce jour), Libido emprunte clairement la voie du suspense hitchcockien à travers une intrigue efficacement menée, à défaut d'y transcender le genre. Tourné en noir et blanc dans un décor domestique tantôt gothique, tantôt baroque (la salle des miroirs), Libido nous relate l'épineuse réinsertion sociale de Christian après qu'il eut été traumatisé par le meurtre de la maîtresse de son père que ce dernier perpétra 20 ans plus tôt. Délibéré à expurger ses démons en retournant dans la demeure de son enfance en compagnie de sa compagne Hélène, Paul son tuteur puis Brigitte, l'amie de celui-ci, Christian semble céder à une paranoïa psychotique au fil d'évènements inexpliqués suggérant le fantôme de son paternel. S'agit-il d'une machination intentée par son entourage ? De la folie progressive de Christian en perte de repères ? Ou d'une simple cause surnaturelle ? Sans compter que le corps du père de Christian ne fut jamais retrouvé au moment de son suicide en mer !

Sobrement interprété par un quatuor de comédiens au profil aussi suspicieux que rassurant, Libido fait donc naître le doute quant à leurs intentions louables ou délétères au fil d'une progression du suspense davantage alerte et oppressante. Et si la première heure correctement emballée ne dépasse pas le cadre de l'honorable divertissement à travers le côté (faussement) prévisible de sa trajectoire éculée, son ultime demi-heure fertile en rebondissements remet bien les pendules à l'heure pour véritablement nous surprendre au gré d'une tournure dramatique d'une audace aussi nihiliste qu'amorale. L'ensemble des péripéties s'avérant cohérent quant Spoil ! aux mobiles délétères de personnages cupides jouant l'indépendance fin du Spoil, quand bien même Christian est poussé à se remettre en question à travers sa nouvelle posture de présumé coupable ! C'est dire si le duo de réals Ernesto Gastaldi / Vittorio Salerno s'y entend pour y parfaire leur thriller hitchcockien dans un savant dosage de cruauté, de convoitise, d'injustice et de perversité.

Vénéneuse intrigue cupide jalonnée de visions macabres et de détails insolites formidablement judicieux (la complicité sardonique du jouet musical !) au sein d'une demeure archaïque au passé trouble, Libido exploite lestement le thriller hitchcockien sous l'impulsion d'un sobre casting encore plus convaincant lorsque les masques tombent lors d'un concours de fourberies ! Chaudement recommandé donc.

Dédicace à Thierry Savastano

*Bruno

vendredi 8 mai 2020

L'Homme sans Mémoire

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com

"L'Uomo senza memoria" de Duccio Tessari. 1974. Italie. 1h32. Avec Senta Berger, Luc Merenda, Umberto Orsini, Anita Strindberg, Bruno Corazzari.

Sortie salles France: 15 Mars 1978. Italie: 23 Août 1974

FILMOGRAPHIE: Duccio Tessari, né le 11 octobre 1926 à Gênes et mort d'un cancer le 6 septembre 1994 à Rome, est un réalisateur et scénariste italien. 1962 : Les Titans. 1963 : Le Procès des doges ou Le Petit boulanger de Venise. 1964 : La sfinge sorride prima di morire - stop - Londra. 1965 : Una voglia da morire. 1965 : Un pistolet pour Ringo. 1965 : Le Retour de Ringo. 1966 : Très honorable correspondant. 1967 : Per amore... per magia... 1968 : Meglio vedova. 1968 : Le Bâtard. 1968 : Un train pour Durango. 1969 : Mort ou vif... de préférence mort. 1970 : Quella piccola differenza. 1970 : La mort remonte à hier soir. 1971 : Cran d'arrêt. 1971 : Forza G. 1971 : Et viva la révolution ! 1973 : Les Grands Fusils. 1973 : Les Enfants de chœur. 1974 : L'Homme sans mémoire. 1974 : Les Durs. 1975 : Zorro. 1976 : Les Sorciers de l'île aux singes. 1976 : La madama. 1978 : Le Crépuscule des faux dieux. 1981 : Un centesimo di secondo. 1985 : Tex Willer e il signore degli abissi. 1985 : Baciami strega (TV). 1986 : Bitte laßt die Blumen leben. 1990 : Au bonheur des chiens. 1992 : Beyond Justice. 1994 : Le Prince du désert (Il principe del deserto) (feuilleton TV).

Edité chez Neo Publishing dans le cadre de leur collection Giallesque, L'Homme sans Mémoire est aussi méconnu qu'injustement reconnu. Et bien qu'il ne s'agisse en rien d'un Giallo dans la noble tradition du genre; L'Homme sans Mémoire demeure un captivant thriller transalpin sous l'impulsion d'un cast irréprochable. Car si l'intrigue soigneusement structurée s'avère aussi inquiétante qu'haletante, il le doit beaucoup à l'attrait attachant de ses personnages s'efforçant de reconstituer les pièces du puzzle en la présence d'Edward. Un amnésique ayant perdu la mémoire depuis 8 mois à la suite d'un accident, et qui depuis se voit fréquemment menacé par un inconnu s'en prenant également à son épouse Sara afin d'accélérer la donne. Au-delà de se familiariser avec l'affable et rassurante Senta Berger dans celle de la plantureuse Sara flanquée d'un marmot aussi débrouillard que retors (Duilio Cruciani confondant de naturel en faire-valoir secouriste), on se passionne pour l'évolution morale d'Edward que Luc Merenda endosse avec une force d'expression tantôt ambigüe eu égard de ses bribes de réminiscence à l'imagerie morbide.

Ainsi, sans déflorer les rebondissements assez étonnants de l'intrigue (notamment lorsque Sara deviendra le jouet d'un second maître chanteur dans sa nouvelle condition infirme), c'est à travers la véritable identité d'Edward que l'Homme sans mémoire prend toute sa dimension lors d'une remise en question finalement rédemptrice. Et ce tout en accélérant les péripéties endiablées quant aux survies de Sara sévèrement molestée dans sa demeure et d'Edward retenu prisonnier dans un autre environnement. Duccio Tessari amplifiant un suspense oppressant vers un point d'orgue étonnamment violent et sanglant, bien que l'accident à la tronçonneuse s'avère un brin ridicule (faudra m'expliquer pourquoi la scie s'accélère subitement lorsque la victime a malencontreusement trébuché sur l'outil tout en s'efforçant maladroitement de s'extirper de sa blessure !).

En tout état de cause, l'Homme sans Mémoire parvient efficacement à exploiter le thriller à suspense à travers son intrigue ombrageuse, qui plus est scandée d'une bonne direction d'acteurs que Duccio Tessari (habile artisan, jetez un oeil sur sa filmo !) rehausse auprès du profil bicéphale de la victime en voie de catharsis amoureuse. A revoir avec intérêt donc, d'autant plus que les décors naturels ou domestiques y sont richement variés, atmosphériques et dépaysants.

"L'Uomo senza memoria" de Duccio Tessari. 1974. Italie. 1h32. Avec Senta Berger, Luc Merenda, Umberto Orsini, Anita Strindberg, Bruno Corazzari.

Sortie salles France: 15 Mars 1978. Italie: 23 Août 1974

FILMOGRAPHIE: Duccio Tessari, né le 11 octobre 1926 à Gênes et mort d'un cancer le 6 septembre 1994 à Rome, est un réalisateur et scénariste italien. 1962 : Les Titans. 1963 : Le Procès des doges ou Le Petit boulanger de Venise. 1964 : La sfinge sorride prima di morire - stop - Londra. 1965 : Una voglia da morire. 1965 : Un pistolet pour Ringo. 1965 : Le Retour de Ringo. 1966 : Très honorable correspondant. 1967 : Per amore... per magia... 1968 : Meglio vedova. 1968 : Le Bâtard. 1968 : Un train pour Durango. 1969 : Mort ou vif... de préférence mort. 1970 : Quella piccola differenza. 1970 : La mort remonte à hier soir. 1971 : Cran d'arrêt. 1971 : Forza G. 1971 : Et viva la révolution ! 1973 : Les Grands Fusils. 1973 : Les Enfants de chœur. 1974 : L'Homme sans mémoire. 1974 : Les Durs. 1975 : Zorro. 1976 : Les Sorciers de l'île aux singes. 1976 : La madama. 1978 : Le Crépuscule des faux dieux. 1981 : Un centesimo di secondo. 1985 : Tex Willer e il signore degli abissi. 1985 : Baciami strega (TV). 1986 : Bitte laßt die Blumen leben. 1990 : Au bonheur des chiens. 1992 : Beyond Justice. 1994 : Le Prince du désert (Il principe del deserto) (feuilleton TV).

Edité chez Neo Publishing dans le cadre de leur collection Giallesque, L'Homme sans Mémoire est aussi méconnu qu'injustement reconnu. Et bien qu'il ne s'agisse en rien d'un Giallo dans la noble tradition du genre; L'Homme sans Mémoire demeure un captivant thriller transalpin sous l'impulsion d'un cast irréprochable. Car si l'intrigue soigneusement structurée s'avère aussi inquiétante qu'haletante, il le doit beaucoup à l'attrait attachant de ses personnages s'efforçant de reconstituer les pièces du puzzle en la présence d'Edward. Un amnésique ayant perdu la mémoire depuis 8 mois à la suite d'un accident, et qui depuis se voit fréquemment menacé par un inconnu s'en prenant également à son épouse Sara afin d'accélérer la donne. Au-delà de se familiariser avec l'affable et rassurante Senta Berger dans celle de la plantureuse Sara flanquée d'un marmot aussi débrouillard que retors (Duilio Cruciani confondant de naturel en faire-valoir secouriste), on se passionne pour l'évolution morale d'Edward que Luc Merenda endosse avec une force d'expression tantôt ambigüe eu égard de ses bribes de réminiscence à l'imagerie morbide.

Ainsi, sans déflorer les rebondissements assez étonnants de l'intrigue (notamment lorsque Sara deviendra le jouet d'un second maître chanteur dans sa nouvelle condition infirme), c'est à travers la véritable identité d'Edward que l'Homme sans mémoire prend toute sa dimension lors d'une remise en question finalement rédemptrice. Et ce tout en accélérant les péripéties endiablées quant aux survies de Sara sévèrement molestée dans sa demeure et d'Edward retenu prisonnier dans un autre environnement. Duccio Tessari amplifiant un suspense oppressant vers un point d'orgue étonnamment violent et sanglant, bien que l'accident à la tronçonneuse s'avère un brin ridicule (faudra m'expliquer pourquoi la scie s'accélère subitement lorsque la victime a malencontreusement trébuché sur l'outil tout en s'efforçant maladroitement de s'extirper de sa blessure !).

En tout état de cause, l'Homme sans Mémoire parvient efficacement à exploiter le thriller à suspense à travers son intrigue ombrageuse, qui plus est scandée d'une bonne direction d'acteurs que Duccio Tessari (habile artisan, jetez un oeil sur sa filmo !) rehausse auprès du profil bicéphale de la victime en voie de catharsis amoureuse. A revoir avec intérêt donc, d'autant plus que les décors naturels ou domestiques y sont richement variés, atmosphériques et dépaysants.

*Bruno

2èx

jeudi 7 mai 2020

La Dérobade

Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com