vendredi 27 juin 2025

Dune, première partie de Dennis Villeneuve. 2021. U.S.A/Canada. 2h35.

jeudi 26 juin 2025

Parthenope de Paolo Sorrentino. 2024. France/Italie. 2h17.

"Parthenope - La vie comme une mer trop calme, ou chant funèbre pour les amours manqués".

Il est des expériences cinématographiques qui laissent bouche bée, sans qu’on saisisse vraiment ce à quoi l’on vient de prendre part - tant Paolo Sorrentino se refuse à livrer les clefs de lecture. Parthenope fait partie de ces œuvres rares, complexes, délicates, profondes et graciles que l’on contemple comme un rêve suspendu, soufflant le tiède et le froid.

Inscrit dans une mélancolie à la fois tendre, sensuelle et existentielle, ce film joue les ascenseurs émotionnels (attention : les ruptures de ton risquent d’en désarçonner plus d’un). Parthenope nous fait traverser 73 ans d’existence aux côtés d’une sirène charnelle qui ne parvient jamais à habiter sa propre vie. Alors que Naples (corruptible) l’entoure de désirs jusqu’à l’obsession, elle observe ce monde baroque - tour à tour cruel, chaleureux, désenchanté - avec une tendresse de plus en plus affectée, au fil de ses expériences amoureuses et de son éveil intellectuel.

Dans sa plénitude innée, la jeune actrice Celeste Dalla Porta irradie l'écran auprès de sa sensualité tranquille, sa sérénité rassurante, sa sensualité naturelle d'un calme (faussement) épanoui.

Transpirant la nonchalance d’un amour éperdu, au fil de rencontres parfois lunaires qui désarçonnent autant l’héroïne que le spectateur, ce mélo existentiel inconsolable, sublimé par ses chansons italiennes, nous écorche le cœur à vif. Sa sève philosophique, métaphysique suinte à travers Parthenope et ses proches les plus cérébraux jusqu'à nous perdre dans la déraison, l'interrogation, le bouleversement moral, la foi amoureuse que l'on ne peut maîtriser.

Et nous, spectateurs, quittons difficilement des yeux l’écran - comme elle, perdue dans ses pensées, dans la beauté de ses souvenirs, alors que s’annonce le générique - d’avoir vécu, deux heures dix-sept durant, une expérience émotive aussi trouble que bouleversante. Comme une fleur finalement fragile se rendant soudain compte qu’elle s’est fanée avec le temps.

Mais attention aux déchirants adieux que suscite la fin : quitter Parthenope, c’est perdre une amie, une femme, une muse, une maîtresse - insaisissable et aimée - que l’on n’a pas su retenir, glissant à travers les doigts comme une mémoire qui s’efface.

Viva il cinema italiano 💖

Gratitude Jean-Marc Micciche pour l'influence involontaire.

*Bruno

-----------------------------------------------------------------

"Parthenope - Naître au monde sans y appartenir"

Elle naît de la mer comme une apparition. Parthenope, sirène napolitaine, femme sans ancrage, silhouette toujours en décalage avec le monde. Sorrentino ne la filme pas comme un personnage, mais comme une vibration : le souvenir d’un été, l’ombre d’un amour, le battement sourd d’un regret.

Il y a dans ce film une beauté hypnotique, comme si chaque plan retenait son souffle. Et pourtant, derrière les dorures, la mer bleue et les visages d’hommes éblouis, Parthenope raconte une solitude indicible – celle d’une femme qui traverse l’existence sans jamais y trouver de prise.

Son malaise est discret, mais profond. Il suinte dans les silences, dans les regards qu’elle ne soutient pas, dans ses gestes suspendus. Elle vit, oui – mais à la manière d’un fantôme bienveillant. Ni colère, ni cris. Juste l’impression persistante que la vie se déroule à côté d’elle.

Et lorsqu’elle vieillit, que les mots deviennent des outils, que l’intellect tente de contenir ce qui lui a échappé, il est déjà trop tard. Reste la mémoire. Mais même celle-ci semble fuyante, noyée dans une mélancolie douce.

Parthenope, c’est l’histoire d’une femme qui ne parvient jamais à habiter sa propre vie. Une femme belle jusqu’à l’irréel, que le monde regarde mais ne comprend pas. Et que le film lui-même peine à cerner, comme si elle était toujours ailleurs – au bord du réel, au bord d’elle-même.

C’est aussi un chant funèbre pour les amours manqués, les décisions non prises, les instants qu’on n’a pas su retenir. Un poème en forme de vague, lent, somptueux, troublant. Il ne faut pas attendre de ce film un récit, mais une sensation : celle d’avoir frôlé quelque chose d’immense et de vide à la fois.

*Aurélie.

Sortie salles France: 12 Mars 2025

Distribution: Celeste Dalla Porta, Daniele Rienzo, Dario Aita, Silvio Orlando, Gary Oldman

mercredi 25 juin 2025

Amer de Hélène Cattet et Bruno Forzani. 2009. France. 1h30.

Expérience unique brouillant nos repères entre réalité et illusion, Amer se décline en néo-giallo atypique, à la virtuosité technique qui laisse pantelant. Si bien que, dans ce paysage cinématographique souvent estampillé sous-genre, le duo Hélène Cattet / Bruno Forzani l'adopte au premier degré auteurisant, avec une richesse métaphorique aussi déroutante que fascinante.

Une proposition infiniment ambitieuse, délibérément conçue pour nous extirper de notre zone de confort, avec un art consommé du stylisme à la fois sensoriel, olfactif, auditif, viscéral. Pour ce faire, ils misent sur un brio technique extrêmement chiadé, composant des cadrages alambiqués sur les corps, les statues, les visages filmés en plans serrés, afin de nous faire ressentir les émotions charnelles des personnages - particulièrement Ana, à la fois curieuse, craintive et susceptible.

Découpé en trois parties retraçant son enfance, son adolescence puis sa vie adulte, Amer narre la perte d’innocence d’Ana, depuis la mort de son grand-père jusqu’à son bouleversement émotif dans un corps de femme ; sa hantise du désir, sa peur de la mort, notamment en renouant avec un passé funéraire devenu labyrinthe.

Entièrement voué à cette imagerie baroque, extrêmement travaillée et d’une inventivité à couper le souffle (chaque plan est un travail d’orfèvre qui subjugue les mirettes), le duo Cattet / Forzani accorde peu de place aux dialogues - d’autant plus rares qu’on pourrait aisément les occulter, tant le travail sur le son, la partition italienne épurée et l’image prédominent, monopolisant l’écran avec un art pictural jamais vu jusqu’ici.

"Le Giallo mis à nu".

Ovni sensoriel d’une vigueur érotique vertigineuse qu’aucun concurrent ne saurait émuler, Amer est une expérimentation psychédélique d’une modernité autonome, qui ne plaira pas à tout un chacun. Or, la proposition circonspecte que nous offre le duo français relève du jamais vu, en matière de (néo) Giallo expressif. Il ne cesse d’intriguer, d’interroger, de fasciner au fil des révisions, avec un pouvoir émotif aussi trouble qu’incontrôlable.

Récompenses:

2010 : Grand prix du nouveau talent à CPH:PIX

2010 : Mention spéciale du prix de la critique, festival de Gérardmer

2009 : Prix du public, festival du Nouveau Cinéma

2009 : Meilleurs réalisateurs, festival du cinéma fantastique de l’université de Málaga

2009 : Prix Noves Visions, festival international du film de Catalogne

lundi 23 juin 2025

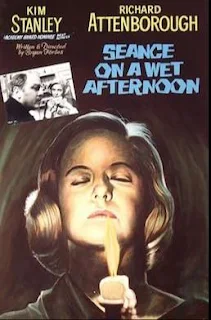

Le Rideau de Brume / Seance on a Wet Afternoon de Bryan Forbes. 1964. Angleterre. 1h56.

(Crédit photo : image trouvée via Google, provenant du site senscritique. Utilisée ici à des fins non commerciales et illustratives).

Ghost Story de Stephen Weeks. 1974. Angleterre. 1h23.

Cette Ghost Story, toute personnelle, milite pour la suggestion : son art du récit se déploie sans effets sanglants, distillant une étrangeté diffuse qui nimbe chaque plan et esquisse ses personnages - des aristocrates altiers, anciens camarades de lycée réunis dans un manoir reculé pour y perpétrer la chasse.

On est immédiatement captivé par le jeu délicieusement étrange de ce trio maniéré, leurs échanges verbaux d’un autre âge conférant au drame une saveur théâtrale singulière. Deux d’entre eux, incarnés par Murray Melvin et Vivian MacKerrell, se révèlent irrésistiblement irritants, se gaussant de leur camarade Talbot, que l’on plaint aussitôt pour ses hallucinations fantomatiques -annonciatrices du destin funeste de Sophy Kwykwer, injustement internée par son époux. L'acteur Larry Dann, unique personnage empathique, campe ce souffre-douleur timoré, égaré dans l’incompréhension et l’effroi, prisonnier de visions qu’aucune nuit ne saurait apaiser.

Irrésistiblement inquiétant, lugubre, et subtilement insécure sans jamais céder à la surenchère, Ghost Story ressuscite le charme british de ces hantises horrifiques qu’on se murmure au coin du feu. Stephen Weeks y imprime sa signature : un film opaque, insidieusement ensorcelant, hanté d’un score musical dissonant, presque dérangeant lorsque la tension se fait suffocante. Témoin, cette séquence où Talbot est tiré par la main par une poupée soudain animée, fillette victorienne surgie d’un cauchemar. Ou ces scènes malsaines dans l’asile psychiatrique, où les internés se livrent à une folie communautaire.

On se laisse happer, interloqué, jusqu’à ce final, cruel, inattendu - et peut-être même déroutant - qui clôture cette ghost story dans un souffle d’injustice abrupte. Une étreinte nocturne, qu’on n’oublie pas, ad vitam aeternam.

vendredi 20 juin 2025

Il reste encore demain / C'è ancora domani de et avec Paola Cortellesi. 2023. Italie. 1h58.

jeudi 19 juin 2025

Black Journal / Gran Bollito de Mauro Bolognini. 1977. Italie.

Mais alors, l’histoire et les postures lunaires de ces personnages (et après m’être renseigné, j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas le seul à rester dubitatif) : on ne saisit pas bien où ils vont, ni ce que ça raconte, en s’inspirant d’un fait divers criminel assez incongru, qui avait défrayé la chronique durant la Seconde Guerre.

Quoi qu’il en soit, Black Journal ne laisse pas indifférent — malgré quelques longueurs dans sa version uncut, et imprime la mémoire d’une comédie italienne inusitée, farce macabre et satire caustique de l’aliénation maternelle, où l’émotion, soudain, perce dans une conclusion frappée de tendresse élégiaque.

mardi 17 juin 2025

Destination Finale Bloodlines / Final Destination Bloodlines de Zach Lipovsky et Adam B. Stein. 2025. U.S.A. 1h49.

"L’échiquier fatal de Bloodlines".

Avec un scénario plus charpenté que les précédents opus, sous une mainmise filiale, Destination Finale : Bloodlines redouble d’efficacité pour préméditer ses mises à mort, cultivant l’art exquis de l’expectative. Plutôt que de miser sur la prévisibilité des victimes désignées, Zach Lipovsky et Adam B. Stein s’amusent à brouiller les pistes, jonglant avec simulacre et subterfuge pour mieux nous prendre à revers.

La Mort, invisible, n’aura jamais aussi magistralement réglé ses comptes : ses proies juvéniles s’empêtrent dans ses filets au moment le plus inopportun.

Quant aux gerbes sanglantes qui éclaboussent le récit, leur aspect cartoonesque et numérisé n’est point un défaut : il démultiplie le plaisir innocent de ces situations débridées, ourlées d’une cruauté sardonique, délicieusement vicieuse et sans concession.

Constamment inventif et aimablement anxiogène, porté par l’angoisse sourde d’une famille indécise, peu à peu fauchée par le sort, Destination Finale : Bloodlines enchaîne ses catastrophes avec une frénésie implacable et toujours justifiée.

Les personnages, pour la plupart gogos et affligés, manient une dérision tacite pour digérer leurs actes absurdes ou trop couillus, mais jouissifs, et affichent une stoïcité de survie qui arrache le rictus.

Un vrai régal, ce chapitre diablotin, ourdissant plus retors que jamais un puzzle machiavélique autour d’une famille condamnée à ruser contre la plus perfide des fatalités — malgré les jokers funestes que leur glisse, entre deux rires noirs, un (regretté) Tony Todd toujours aussi faucheur d’espoirs.

Ordre de préférence de la saga: 1 - 2 - 6 - 5 - 3 - 4.

Budget: 50 000 000 Dollars

lundi 16 juin 2025

Prom Queen de Matt Palmer. 2025. U.S.A. 1h30. Avec India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazzai.

(Crédit photo : image trouvée via Google, provenant du site senscritique. Utilisée ici à des fins non commerciales et illustratives).

Dilacéré aux quatre coins du globe, j’ai sciemment patienté quelques semaines avant de me lancer, histoire de laisser retomber le soufflet d’un bashing impitoyable.

Alors que je m’apprêtais à stopper la VHS après quinze minutes, quelle ne fut pas ma surprise — dès le générique extra-diégétique, dès ce prologue sardonique — de me laisser happer par ces clichés chers aux psycho-killers, vaguement ou franchement bonnards, qui pullulaient dans la sacro-sainte décennie 80.

Pur hommage aux modestes psycho-killers (moins aux chefs-d’œuvre notoires, au risque d’être déçu), Prom Queen se contente avant tout de chérir son amour pour ces séries B innocemment ludiques qui tapissaient nos murs de chambre et les étagères des vidéoclubs. On pense, entre autres joyaux plus ou moins obscurs, à Le Monstre du Train, Le Bal de l’Horreur, Happy Birthday, Les Yeux de la Terreur, Week-end de Terreur, Meurtres à la Saint-Valentin, Vendredi 13, Carnages, Humongous, Vœux Sanglants, Massacre au camp d'été et consorts.

Matt Palmer (déjà remarqué pour l’excellent Calibre en 2018) façonne ici un pur divertissement trivial, s’amusant des clichés avec une fantaisie et une désinvolture désarmantes de naïveté assumée. Et si les personnages gogos, notre héroïne un brin cruche, se contentent du minimum syndical pour une psychologie superficielle, leur comportement crétin, leur pointe d’humanisme candide réveillent la nostalgie de ces bobines horrifiques bâties sur l’exploitation de leur sort morbide. À ce niveau, Prom Queen ne déçoit pas : il bannit presque tout effet numérique au profit de maquillages mécaniques du plus bel effet sanglant. Même si le récit ne fait pas vraiment peur, l’ambiance anxiogène ou inquiétante, son petit charisme visuel, opèrent leur charme de fascination. Porté par un montage nerveux, le tout intensifie les actions furibardes pour un plaisir de fun immédiat.

Criant son amour aux années 80 sous entêtante impulsion électro, la bande-son pop qui résonne au bal maudit sert de juke-box exaltant pour une génération projetée d’un coup dans son insouciance — quand un tueur encapuchonné rôde dans l’ombre des couloirs avant de frapper, armé des lames (et outils électriques) les plus divers et improbables. Émaillé de clins d’œil tous azimuts — jusque dans les posters punaisés aux murs des chambres adolescentes — Prom Queen distille en filigrane, parfois avec ostentation, un humour noir qui rappelle que ce jeu de massacre se savoure au second degré.

Quant au final paroxystique, il régale les mirettes d’un carnage festif, directement inspiré de Carrie, avec en prime une série de rebondissements sur l’identité et les mobiles du présumé coupable. Un dénouement aussi jubilatoire que sciemment semi-parodique, porté par une inventivité narrative plutôt cohérente au regard de ses illustres aînés du psycho-killer bonnard.

Alors, à quoi bon bouder ce plaisir de gentil sale gosse ?

*Bruno

samedi 14 juin 2025

Les Sorcières du bord du lac / Il delitto del diavolo de Tonino Cervi. 1970. Italie/France. 1h28.

Tout est faux, tout est vrai : elles rient, elles dansent, elles l’aspirent. La chair s’échauffe, puis le sang appelle le sang. Le film se dépouille de son voile libertin, crache ses crocs de sorcières ancestrales. La forêt s’en souvient, la nuit l’avale. David n’aura pas de lendemain, pas de révolution, pas de baiser au soleil levant.

On reluque à plusieurs reprises ce hiboux observer David au bord de l’eau figée. Le conte n’a jamais promis de salut — seulement l’orgasme et la mort, mêlés dans un même soupir. Les sorcières au bord du lac gardent leurs secrets sous la vase, et quiconque vient troubler la surface y laisse sa peau.

Ce film, c’est une caresse tendre qui suinte pourtant le poison : un poème païen étouffé sous la mousse, un avertissement que la nature, parfois, n’a pas de morale — seulement une faim, un pouvoir, une autorité suprême.

Et moi, spectateur, j’en ressors capiteux, trempé de boue, de doute, d'amour et de désir. Avec au fond de la gorge un goût de sang, de miel et de nuit. Pour une fois j'aurai tant aimé une autre fin. Mais c'est ainsi et c'est ce qui fait la force escarpée de cet écrin transalpin plaisamment aguicheur au point d'y éveiller un soupçon de félicité le temps d'1h20.

Baignant dans un climat fantasmagorique, enivrant de désillusion, ourlé d’une photographie sépia quasi irréelle, Les Sorcières du bord du lac imprime ses traces dans l’encéphale comme le souvenir d’un rêve chimérique projeté à même la rétine — un songe captif, hanté par les forces d’un satanisme féministe, doux et vénéneux.

Un sacré morceau de péloche fantastique, dans ce qu’elle a de plus noble et furieusement libre, à l’image du cinéma d’exploitation des Seventies.

Echo Valley de Michael Pearce. 2025. U.S.A. 1h44.

Si la première demi-heure, plutôt convenue, augure un drame psychologique douloureux entre une mère débonnaire et sa fille toxico — porté à bout de bras par le duo fragile Julianne Moore / Sydney Sweeney — son intensité dramatique ne nous lâche pas d’une semelle jusqu’à ce qu’un rebondissement impromptu relance l’action sous la forme d’un thriller tendu, vicieux et inquiétant, que Michael Pearce (Beast, Encounter) orchestre avec une science du suspense admirable. Et ce, sans jamais précipiter une intrigue subtilement structurée autour d’un stratagème que nul n’avait vu venir.

Visuellement épuré, serti d’une splendide nature forestière bordant un lac, Echo Valley nous happe les mirettes sous l’impulsion d’une solidarité maternelle sévèrement mise à mal par une menace sournoise, qu’incarne de façon finement spectrale Domhnall Gleeson, savoureux en maître-chanteur aussi tortionnaire que pervers.

Excellente surprise que ce thriller (narrativement) solide, à l’humanisme meurtri mais résilient : Echo Valley n'oublie pas de s’ancrer dans la rigueur d’un drame psychologique éprouvant, épousant le combat d’une mère pugnace, prête à extirper sa fille de l’enfer jusqu’à cette ultime retrouvaille équivoque, aussi mémorable que bouleversante.

jeudi 12 juin 2025

Buveurs de Sang / I drink your blood de David E. Durston. 1971. U.S.A. 1h28.

Troisième révision d’un objet de déviance horrifico-folingue, symptôme halluciné des Seventies. À tel point que Quentin Tarantino s’en inspira pour affiner les contours de Planet Terror. Et ça déménage en diable.

Pur produit d’exploitation, Buveurs de sang (I Drink Your Blood), à l’instar de son générique Grindhouse, marche dans les traces sanglantes d’Herschell Gordon Lewis. Son pitch délirant (une secte de hippies satanistes contaminés par la rage après avoir dévoré des tourtes à la viande infectée), sa facture visuelle fanée frôlant un surréalisme poisseux, ses personnages décervelés en totale roue libre, et ses effets spéciaux bricolés à la va-comme-je-te-pousse (on jurerait un rayon promo chez Leroy Merlin), participent à sa folie pure.

Décomplexé, insensé, foncièrement cintré – tant par les postures déglinguées de ces hippies vampirisés par le vice que par les situations horrifiques, insolentes, dérangeantes –, Buveurs de sang nage dans un mauvais goût assumé avec l’art jubilatoire d’une émancipation ludique.

On s’émoustille devant ce carnaval crasseux d’un autre âge, aussi malpoli que délicieusement décalé, happé par l’atmosphère d’une bourgade rurale gangrenée, fascinante et répugnante à la fois, depuis l’irruption de ces illuminés enragés, possédés par des pulsions meurtrières.

Émaillé de séquences extrêmes, tantôt grotesques, tantôt crues, Buveurs de sang se décline en délire anarchique et imprévisible. Sa narration éclatée, son ambiance d’horreur réaliste teinte de sarcasmes semi-parodiques lui confèrent une saveur unique.

À condition, toutefois, de fuir comme la peste sa VF risible, qui tire vers la série Z la plus infréquentable.

jeudi 5 juin 2025

Dernière Limite / Deep Cover de Bill Duke. 1992. U.S.A. 1h47. Avec Laurence Fishburne, Jeff Goldblum, Charles Martin Smith.

mardi 3 juin 2025

Manhunt / Rovdyr. 2008. 1h18. Norvège. Avec Henriette Bruusgaard, Jørn Bjørn Fuller Gee, Lasse Valdal.

Et quelle surprise, en l’état, de l’avoir encore mieux apprécié aujourd’hui, tant l’implication porte ses fruits à suivre les vicissitudes d’une poignée de jeunes touristes harcelés par des rednecks psychotiques, assoiffés de haine, de vice et de violence.

En rendant un hommage appuyé aux bobines insalubres des seventies, Patrik Syversen s’y entend pour nous entraîner sur les pentes d’une impitoyable chasse à l’homme, au goût de soufre, de mort, de carcasses broyées — tant son réalisme cru évoque les exactions cinématographiques les plus poisseuses auxquelles il se réfère.

Cerise nostalgique : il suffit de contempler son générique liminaire, baigné d’insouciance estivale, de bonheur à vivre l’instant présent, bercé par une reprise suave de La Dernière Maison sur la Gauche, chantée par David Hess. Un générique touchant, presque candide, avant la plongée dans l’horreur.

Alors bien sûr, on n’échappe pas à quelques clichés qui font parfois tâche, ni à certaines facilités un brin improbables — et la maladresse de certains comédiens laisse à désirer, tant lors d'accalmies que dans les scènes les plus tendues. Le scénario, balisé, nous livre le strict minimum à travers l’éternel air connu du survival forestier : jeu du chat et de la souris, mené tambour battant (1h16 au compteur, autant dire qu’on ne voit pas venir le générique de fin).

*Bruno

2èx. Vost

samedi 31 mai 2025

Amazing Stories 2020: La Cave / The Cellar de Chris Evans. 52'. Avec Dylan O'BrienVictoria PedrettiMicah Stock.

(Crédit photo : image trouvée via Google, provenant du site IMDb. Utilisée ici à des fins non commerciales et illustratives).

Ce matin, j’ai revu cette merveille d’élégie épurée, issue de la série Amazing Stories (2020), et intitulée "La Cave" de Chris Long.

Les amants maudits d’une romance inconsolable, pris au piège d’un cadre bicéphale où le voyage temporel s’invite avec un art consommé de la sensibilité à fleur de peau.

Un conte lyrique, où l’amour, la fragilité et la tendresse se chevauchent à corps perdu — dans une course contre la montre progressiste, fustigeant les bonnes mœurs d’une époque conservatrice, où la musique s’écoute clandestinement.

Une romance écorchée vive, où les larmes de la délivrance coulent au profit d’un hymne à la plénitude... et à la maternité.

Alors, quand les lumières se rallument, il devient houleux de renouer avec notre banalité quotidienne tant nos yeux embués n'ont nulle envie de les rouvrir.

Fear Street, partie 3 : 1666. de Leigh Janiak. 2021. U.S.A. 1h52. Avec Kiana Madeira Ashley Zukerman Gillian Jacobs

jeudi 29 mai 2025

Sinners. 2025. de Ryan Coogler. U.S.A. 2h17. Avec Michael B. JordanMiles CatonSaul Williams.

mardi 27 mai 2025

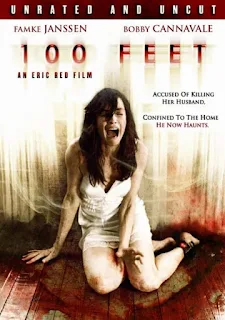

100 Feet. 2008. 1h36. U.S.A. Avec Famke Janssen, Bobby Cannavale, Ed Westwick.

Réalisé par l’habile faiseur Eric Red (Body Parts, Cohen and Tate, Bad Moon), 100 Feet exploite avec une malice narrative et une redoutable efficacité psychologique le concept pourtant éculé du fantôme revanchard. Ici, il devient métaphore de la survie et du dépassement de soi face à une maltraitance sexiste réitérée par le spectre d’un époux tyrannique.

Porté par le magnétisme de Famke Janssen, qui soutient l’intrigue à bout de bras avec une expressivité farouche et un aplomb oscillant entre vélocité et résignation, 100 Feet demeure l’un des plus puissants films de hantise des années 2000 (et au-delà), sous l’étendard d’une série B intensément violente et percutante.

Fort d’un script retors confiné dans une prison domestique — la victime piégée par un bracelet électronique empêchant sa fuite — 100 Feet joue autant avec les nerfs du spectateur que ceux de cette dernière, avec un art consommé du réalisme fulgurant.

Les agressions, d’une brutalité sèche et cuisante, renforcent la crédibilité de cet affrontement surnaturel, porté par le charisme terrifiant d’un fantôme abusif (probable hommage au Carnaval des Âmes) bien décidé à infliger ses ultimes châtiments à son ex-épouse, cloîtrée dans ses quatre murs.

Tour à tour intense, capiteux et angoissant, le film joue sur la mise en attente d’une agression imminente avant de basculer dans l’horreur pure, quand la menace surgit à l’instant le plus inattendu. 100 Feet carbure à l’adrénaline, entre mano a mano viscéraux et tension domestique palpable, grâce à un réalisme cru et sans fard.

Sans se vautrer dans la surenchère gorasse, Eric Red distille une seule séquence de violence graphique, mais ô combien marquante : une anthologie d’agonie fulgurante, où les vertèbres claquent et se retournent dans une symphonie de supplices à peine esquissés — la victime trop surprise pour hurler face à la soudaineté de sa fin.