mardi 22 juillet 2025

Dangerous Animals de Sean Byrne. 2025. Australie/U.S.A. 1h38.

lundi 21 juillet 2025

Underworld Evolution (2006) / Underworld Awakening (2012).

Nous avons affaire ici à deux séries B idoines du samedi soir. Deux super divertissements à la narration linéaire mais redoutablement efficaces, où l’action rebondit sans cesse avec une sincérité attentionnée. Une mise en scène nerveuse, bardée d’effets spéciaux numériques souvent soignés - même si parfois un peu brinquebalants, il faut bien l’avouer.

Underworld: Evolution (le second opus) s’ouvre sur un prologue épique, dans un décor enneigé baigné de violence ancestrale, avant de nous entraîner dans une course-poursuite infernale à bord d’un camion, traqué par une immense chauve-souris humanoïde - vampire bestial à la férocité déchaînée, qui pourchasse Sélène et Michael avec une rage quasi mythologique.

Underworld: Awakening (le quatrième volet, Une nouvelle ère) se révèle tout aussi attachant, notamment grâce à la nouvelle venue : la fillette de Sélène, le sujet 2, tout à fait convaincante dans son rôle à la fois fragile et inquiétant. À ses côtés, tous les seconds rôles, solidement campés, se prêtent au jeu de l’action avec une implication héroïque réjouissante.

Kate Beckinsale, quant à elle, est toujours aussi sexy, fébrile et sérieuse dans son rôle de guerrière invincible. Son charisme glacial électrise l’écran, tandis que la photographie crépusculaire, teinte de bleu métallique, épouse parfaitement les contours néo-gothiques de cet univers ténébreux, où s’affrontent sans relâche vampires et lycans. Des créatures littéralement fascinantes, impressionnantes de voracité et de puissance brute.

Quant à savoir lequel est le meilleur, difficile à dire : les deux films se répondent en complicité sans jamais se singer. En tout cas, on tient ici sans doute les meilleurs opus d’une saga inégale - seuls le troisième et le cinquième me semblent, à vrai dire, parfaitement dispensables. Ces deux chapitres-là sont redoutablement bonnards, franchement jouissifs, portés par une formalité gothico-fantastique à la fois crédible, contrastée et dépaysante, qui assume avec panache ses codes de série B et son goût pour l’imagerie ténébreuse.

Deux petits films d’action allant droit à l'essentiel, donc, furieusement impactants, qui font le bonheur aussi bien du cinéphile joueur du plaisir innocent que du grand public complice, prêt à plonger dans la déconnade furibarde avec un sourire de gosse retrouvé.

Du pop corn noir pour ces lycans en furie, - Underworld 2 / 4 - même combat - Des séries B Fantastiques dans ce qu’elles ont de plus noble, de plus simple et de plus généreuse.

— le cinéphile du cœur noir

dimanche 20 juillet 2025

Une bougie pour le Diable / Una vela para el diablo de Eugenio Martin. 1973. Espagne.

Un drame psychologique grave et intense, transplanté dans le cadre d’une horreur sociale comparable à Cannibal Man (La semaine d’un assassin) d’Eloy de la Iglesia, réalisé un an plus tôt. Une bougie pour le diable (Una vela para el diablo, 1973), signé Eugenio Martín, adopte une horreur adulte, au premier degré, à travers les portraits glaçants de deux aubergistes profondément catholiques et puritaines, exerçant leurs exactions meurtrières dans un petit village figé, recroquevillé au cœur des montagnes.

Leur cible : des touristes féminines, jeunes, jolies, libérées, dont les tenues légères et les élans de désir choquent une morale engoncée dans la répression. Ivres d’émancipation, ces étrangères incarnent une liberté sexuelle en pleine effervescence - que Marta et Verónica, dans leur frustration contenue, ne peuvent tolérer. Leur propre sexualité refoulée, corsetée par le dogme, s’exprime alors dans une violence croissante. Victimes invisibles du franquisme, les deux sœurs glissent dans une spirale meurtrière, une descente aux enfers criminelle nourrie par le dégoût, la honte et le besoin d’expiation.

Le suspense monte crescendo, notamment autour du sort d’une touriste plus perspicace, prête à témoigner des mystérieuses disparitions qui s’accumulent.

Une œuvre fétide remarquable, notamment par sa dimension psychologique finement dessinée - et sublimée par les interprétations incendiaires d’Aurora Bautista et Esperanza Roy, qui incarnent avec un charisme insidieux cette foi malade en complicité désespérée, ce fanatisme religieux empreint d’obscurantisme, de châtiment et d’autopunition.

Un cauchemar impudique aux allures de documentaire clinique dont on ne sort pas indemne.

Gratitude Criterion.

— le cinéphile du cœur noir

samedi 19 juillet 2025

Le cinéma Fantastique des années 80: mode d'emploi.

Le cinéma fantastique et d’horreur des années 80 possédait un cœur. Un cœur battant, généreux, palpitant d’idées folles, de visions enflammées, d’une tendresse presque enfantine pour ses monstres, ses freaks, ses damnés. Ces films transpiraient la sincérité. On sentait, sous le latex et les hectolitres de sang, une humanité profonde, une chaleur singulière, un amour farouche du cinéma. Ils voulaient nous raconter quelque chose - surtout dans les cauchemars.

Il y avait une foi. Une foi aveugle, belle, dans ce qu’on filmait. Et comme les cinéastes y croyaient, nous aussi. On rêvait avec eux, parce qu’ils rêvaient pour de bon, et non pour vendre du rêve. Il y avait de l’âme, du feu, du bricolage génial. Des effets spéciaux faits main, charnels, mécaniques, pleins de tripes et de texture. Du sang qui collait, de la chair qui palpitait, des visages qui fondaient vraiment.

Des films comme Bad Taste, Re-Animator, Frères de sang, l'Au-delà, Maniac, Carnage, Cauchemar à Daytona Beach, Evil Dead… c’était une révolution faite à la scie sauteuse, à la giclée rouge et au rire nerveux. Mais derrière la sauvagerie, il y avait toujours un regard. Quelque chose d’intime, de tangible. On tenait à ces personnages, si humains dans leur désespoir ou leur maladresse. Même les pires déviances gardaient cette étrange aura d’amour inavoué.

Et puis, il y avait cette ambiance… Ces lumières bleutées, ces brumes épaisses, cette manière d'envelopper le spectateur dans un monde parallèle. Les musiques étaient entêtantes, ensorcelantes, ciselées avec soin - elles vibraient longtemps après le générique. On n’écoutait pas que des synthés : on écoutait un souffle, une incantation. Quelque chose qui hantait et berçait à la fois.

Le cinéma fantastique des années 80 était un cinéma d’artisans possédés, de fous doux, de poètes gore. Il était fait de bouts de ficelle, de nerfs à vif et de tendresse. Il avait ce lyrisme naïf, cette chaleurosité (oui, ce mot inventé lui va bien) qu’on ne retrouve plus. Et même si tout partait en vrille, même si la réalité s’effondrait, il restait une lueur d’espoir. Une lumière étrange, vacillante, mais fidèle.

C’est peut-être pour ça qu’on y revient toujours. Parce qu’on y sent quelque chose de vrai, de pur, de sacré. Parce qu'on se sent bien avec eux, parce qu'on les aime. Toujours.

La Zone d'intérêt / The Zone of Interest de Jonathan Glazer. 2023. Royaume-Uni/Pologne/U.S.A.

J’y reviens, un peu moins fermé qu’au premier contact. Quelque chose, malgré la rugosité du geste, s’impose. Le film reste difficile, particulier dans son traitement à la fois froidement auteurisant, presque expérimental, et pourtant inscrit dans une trivialité dérangeante. Il y a là une forme d’hermétisme, d’austérité. Un refus du spectaculaire, qui pousse à bout le malaise.

Tout est glaçant. Antipathique au possible. Et c’est sans doute là toute sa force.

Le parti-pris est saisissant : épouser le quotidien fade et méthodique d’une famille nazie, aux portes de l’horreur, sans jamais y entrer frontalement. Ce déni de regard crée un vide, un abîme. Un récit âpre, ancré dans la désillusion. Une manière de dire qu’il n’y a rien à sauver. Ces monstres, ces gens ordinaires devenus rouages de la mort, sont irrécupérables.

C’est un film qui ne cherche pas à faire comprendre, encore moins à pardonner. Juste à montrer, frontalement mais sans fracas, l’effrayante banalité du mal.

Et cela suffit à glacer l’âme.

vendredi 18 juillet 2025

Holiday de Isabella Eklöf. 2018. Danemark/Suède/Pays-Bas. 1h33.

"Chair de luxe, violence sous vide".

Produit entre la Suède, le Danemark et les Pays-Bas en 2018, Holiday demeure une œuvre indépendante encore inédite en salles chez nous, tout comme en support physique DVD/Blu-ray, en dépit des récompenses glanées au Danemark (Meilleur Film, Meilleure Actrice pour Vic Carmen Sonne, Meilleur Second Rôle Masculin pour Lai Yde, Meilleure Photographie) et au Texas (Meilleur Film, Meilleure Photo au Fantastic Fest).

Relatant la quotidienneté luxueuse d'une jeune prostituée au service d’un parrain mafieux, Holiday est un objet sulfureux, profondément dérangeant, au malaise persistant. Sa scénographie pailletée joue avec brio du non-dit, du hors-champ - de la suggestion - malgré deux séquences extrêmes, quasi insoutenables. Deux exactions relevant d’une pornographie brute, sans plan serré, et d’une ultra-violence concise, évoquant le réalisme cru d’Irréversible ou les uppercuts glacés du cinéma de Haneke.

Hypnotique et passionnant, Holiday tient en haleine 1h30 durant, à travers cette banalité insouciante magnifiée par une mise en scène stylisée (photo léchée à l’appui), à la fois personnelle et expérimentale. Le film se concentre sur le profil d’une jeune prostituée incarnée par Victoria Carmen Sonne, bouleversante de naturel, de candeur irresponsable et d’ambivalence morale. Une actrice méconnue, fascinante dans sa passivité docile, subissant la domination d’un amant tortionnaire à la masculinité primitive, dénuée de toute vergogne. Or, une rencontre fortuite avec une vieille connaissance (un touriste néerlandais) mettra Sascha face à sa propre moralité, jusque-là refoulée, prête à jaillir au moment le plus imprévisible.

Malsain dans ses sous-entendus, ses jeux de regard viciés et ses complaisances sexuelles, Holiday dépeint une femme réduite à la consommation de chair dans un cocon domestique luxueux, mais nécrosé. Le film distille une aura vénéneuse, ancrée dans une confrontation psychologique (bourreau/victime) où les rôles, peut-être, pourraient s’inverser sous l'effet d’un sursaut rancunier inéquitable.

Jusqu’au-boutiste et sans fard pour nous extraire de notre zone de confort, le film nous confronte à des figures antipathiques, détestables, dont la scénographie trompeusement apaisée, faussement séduisante, exsude une contagion insidieuse. Holiday cultive un climat d’insécurité rampante, délétère pour le spectateur comme pour sa jeune prisonnière, jusqu’à une conclusion glaçante - amorale, sans illusion - dont on ne ressort pas indemne.

Une œuvre-choc, d’une rigueur dramatique implacable, impeccablement interprétée, brillamment réalisée (gratitude pour Isabella Eklöf alors qu'il s'agit de son 1er essai), avec ce tact perfide qui fait chanceler tout repère dans ce jeu de séduction aux doux relents mortifères.

— le cinéphile du cœur noir

mercredi 16 juillet 2025

Black Dog

Forbidden Zone de Richard Elfman. 1982. U.S.A. 1h13.

lundi 14 juillet 2025

Jean Pierre Putters 1946 / 2025. Fondateur de la revue Mad Movies, 1972.

Cet homme qui a nourri nos nuits de monstres et de merveilles,

ce passeur d’ombres lumineuses,

ce conteur fou qui nous a appris que le bizarre, le mystère, le sanglant, le viscéral

avaient une âme, un cœur, une intelligence.

Celui qui m’a appris qu’aimer le cinéma, ce n’était pas seulement aimer les chefs-d’œuvre,

mais aussi les créatures visqueuses, les cris muets, le sang factice qui disait parfois plus vrai que la réalité.

Je pleure aujourd’hui.

De tristesse, de tendresse… et de respect.

Ce n’est pas seulement un homme qui s’éteint,

c’est une flamme.

Celle qui brûlait dans les pages de Mad Movies,

dans les salles obscures du Grand-Guignol, ces églises du délire,

dans nos cœurs adolescents qui trouvaient enfin une tribu parmi les monstres.

Putters, c’était l’érudit déglingué d'une pudeur inouïe, d'une discrétion timorée,

le passionné réservé non blasé,

le grand frère gothique qui n’avait pas peur du mauvais goût,

parce qu’il savait que derrière le latex et les hurlements,

il y avait des vérités, de la beauté, de l’humanité, de la sensibilité.

À ne pas avoir honte de nos passions souvent ciblées comme "déviantes".

À faire du bizarre une maison. Du cinéma de genre, une langue maternelle.

on continue de rêver, de frissonner, de hurler…

parce qu’il nous l’a appris. Et que ça ne s’oublie pas.

La Dernière Cavale / Truth or Consequences, N.M. de Kiefer Sutherland. 1997. 1h46.

La Dernière Cavale, réalisé par Kiefer Sutherland (qui en endosse aussi l’un des rôles principaux), a des allures de série B influencée jusqu’à l’os par True Romance et ses cousins. Mais derrière ses clichés, ses situations éculées, ses méchants un brin caricaturaux - sauvés in extremis par des comédiens habités -, il y a une vraie tendresse, une sincérité brute qui finit par percer.

Sutherland soigne sa mise en scène. Il n’invente rien, mais il regarde ses personnages avec une attention sincère, presque inquiète. Cette bande de bras cassés, paumés magnifiques, cumule les bourdes avec la maladresse d’un humanisme déboussolé, une contrariété désespérée, une incapacité viscérale à s’extraire de la marginalité criminelle faute d’y avoir trop cru, trop vécu, trop sombré. Et l’on s’y attache. Vraiment. Franchement.

Il faut dire que les interprètes y mettent du cœur. Kim Dickens, sexy sans surjouer, impose une séduction tout en fragilité, une douceur blessée qu’elle déploie sans forcer. À ses côtés, Grace Phillips, d’une sensualité prude, presque éthérée, hypnotise avec ses splendides yeux bleus d’innocente troublée. Et puis il y a Vincent Gallo, instinctif, magnétique, bad boy fracassé au grand cœur, qu’on croit sorti d’un rêve déglingué de cinéma indépendant. Il crève l’écran sans en faire trop, à fleur de nerfs, animal et poignant.

Le récit reste trop classique, trop balisé. On devine souvent les trajectoires, les ruptures, les élans. Mais parfois, une idée jaillit - comme cette planque perchée au-dessus du camping-car, improbable et presque poétique - et vient troubler l'attendu. La musique, rock et nerveuse, entrecroisée de nappes plus lyriques, ne laisse pas indifférent. Elle imprime un souffle, un rythme, une tension presque romanesque.

La Dernière Cavale n’est pas un grand film, loin s’en faut. Mais c’est un film attachant. Une série B honnête, souvent touchante, parfois maladroite, qui aurait pu frapper plus fort si son scénario avait osé s’aventurer hors des sentiers rebattus. Il n’en reste pas moins une œuvre humaine, sincère, portée par l’élan généreux d’un cinéaste débutant qui regarde ses marginaux comme on regarde des frères perdus.

— le cinéphile du cœur noir

3èx. Vost

Birth / Rebirth de Laura Moss. 2023. U.S.A. 1h39.

samedi 12 juillet 2025

Rêves Sanglants / The Sender de Roger Christian. 1982. Angleterre. 1h32.

Avec Rêves sanglants, Roger Christian glisse une lame fine sous la peau du fantastique. Pas de second degré, pas d’échappatoire, pas de clin d’œil au spectateur. Juste une horreur adulte, froide, troublée. Une douleur blanche, enveloppée dans la lumière blafarde d’un hôpital psychiatrique où l’on scrute la folie comme un phénomène biologique.

Ici, les terreurs ne sortent pas des murs ou des masques grotesques. Elles sortent d’un esprit. Elles s’infiltrent. Elles contaminent.

Car John n’est pas seulement un jeune homme perdu. Il est un émetteur : il projette ses cauchemars dans la tête des autres. Ce qu’il rêve, vous le vivez. Ce qu’il redoute, vous l’endurez. Et ce qu’il a vécu… vous le revivez, en boucle.

Une scène en particulier, d’un choc absurde et effrayant, vous laisse suspendu comme en apnée - l’horreur n’est plus une pulsion, c’est une maladie mentale, une contagion de l’invisible.

Sa mise en scène, sobre et chirurgicale, refuse l’esbroufe. Chaque plan est cadré comme un soupçon. Chaque coupe, un fragment de conscience qui bascule. Ce monde est feutré, étouffant, comme si le cauchemar lui-même avait besoin de silence pour s’exprimer.

P.S: Fait notable, attesté par le livret de Marc Toullec : parmi tous les films d’horreur sortis en 1982, c’est celui-ci que Quentin Tarantino désigne comme son préféré.

"The Sender/Deadly Dreams" de Roger Christian. 1982. Angleterre. 1h22. Avec Kathryn Harrold, Željko Ivanek, Shirley Knight, Paul Freeman, Sean Hewitt.

Sortie salles U.S: 22 Octobre 1982.

FILMOGRAPHIE: Roger Christian est un réalisateur et scénariste britannique, né en 1944 à Londres. 1982 : Rêves sanglants. 1985 : Starship. 1994 : Nostradamus. 1995 : The Final Cut. 1996 : Underworld. 1997 : Masterminds. 1999 : Star Wars, épisode I : La Menace fantôme de George Lucas (réalisateur 2e équipe). 2000 : Battlefield Earth - Terre champ de bataille. 2004 : American Daylight. 2004 : Bandido. 2013 : La Malédiction de la pyramide (TV). 2013 : Intuition maternelle (Dangerous Intuition) (TV) . 2013 : Invasion sur la Lune.

vendredi 11 juillet 2025

On ira de Enya Baroux. 2025. France. 1h37.

jeudi 10 juillet 2025

The Quiet Girl de Colm Bairéad. 2022. Irlande. 1h34.

mercredi 9 juillet 2025

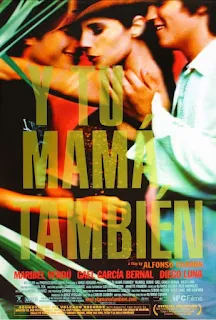

Et... ta mère aussi! (Y tu mamá también) de Alfonso Cuarón. 2001. Mexique. 1h46.

mardi 8 juillet 2025

Else de Thibault Emin. 2025. France. 1h43.

"Else, la métamorphose comme dernière étreinte".

What the fuck ???!!!

Et dire que cet ovni, aussi discret que discrédité (pas un seul trophée à Gérardmer, alors que l’anecdotique A Violent Nature récolta le Grand Prix !), est de souche française…

Et pourtant, il s’agit d’un premier long inspiré d’un court-métrage que Thibault Emin a mis des années à faire éclore.

À l’arrivée : une expérience singulière, vue nulle part ailleurs, à travers son concept de "métamorphisme" - terme géologique désignant une transformation physique minérale - que le réalisateur transpose à l’écran avec une créativité sans limites. Et ce, malgré un budget étriqué et un décor réduit à un huis clos domestique, bientôt transfiguré en espace organique, mouvant, sans repère spatial.

Croyez-moi : le spectacle, fascinatoire, demeure aussi vertigineux que malaisant, en s’émerveillant de l’onirisme d’une scénographie charnelle à la beauté irréelle et insoupçonnée.

D’un point de vue technique, impossible de ne pas penser au duo surdoué Hélène Cattet / Bruno Forzani, notamment dans la première demi-heure, où les effets de caméra - cadrages alambiqués, jeux optiques, mouvements habités - captivent l’œil. Pendant ce temps, on s’attache lentement à ce couple d’amants : l’un, réservé, l’autre, excentrique, presque perchée. Bonjour l'ambiance indicible où l'on avance pas à pas parmi eux.

D’une liberté de ton déroutante par ses ruptures émotionnelles, Else demeure un bad trip organique à la poésie sensuelle rare, traversé de visions cauchemardesques - claustros, troubles, charnelles, insécures.

Et si, au premier visionnage, on reste stupéfait, saisi, presque victime de ce choc visuel en perpétuelle mutation (même la couleur vire au noir et blanc, lors d’une régénération corporelle d’une puissance folle), on se dit très vite qu’il faudra y replonger. Urgemment. Car sous ce délire incongru affleure un conte métaphysique, où la thématique du deuil et de son acceptation devient le sésame d’un ailleurs - étrange, mais apaisé.

D’une puissance visuelle hallucinée, Else est une proposition fantastique radicale, auteurisante, qui ne plaira pas à tous - mais qui ravira les amateurs (éclairés) de spectacle viscéral autre, où l’émotion, trouble, charnelle, désespérée, nous happe irrémédiablement dans un vertige d’impuissance.

Bruno — cinéphile du cœur noir.